CHARLES DUNOYER,

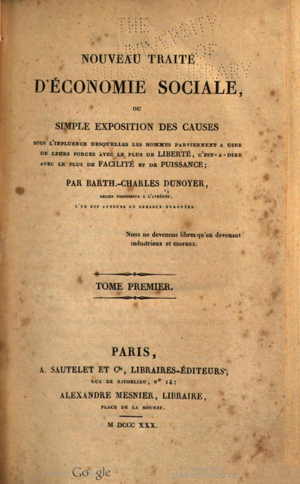

Nouveau traité d’économie sociale (1830)

2 Volumes in 1

|

|

| Charles Dunoyer (1786-1862) |

[Created: 27 October, 2023]

[Updated: 13 December, 2023 ] |

The Guillaumin Collection

|

This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |

Source

, Nouveau traité d’économie sociale, ou simple exposition des causes sous l’influence desquelles les hommes parviennent à user de leurs forces avec le plus de LIBERTÉ, c’est-à-dire avec le plus FACILITÉ et de PUISSANCE (Paris: Sautelet et Mesnier, 1830). 2 volumes in 1.http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Dunoyer/1830-NouveauTraite/Dunoyer-NT-2volsin1.html

Charles Dunoyer, Nouveau traité d’économie sociale, ou simple exposition des causes sous l’influence desquelles les hommes parviennent à user de leurs forces avec le plus de LIBERTÉ, c’est-à-dire avec le plus FACILITÉ et de PUISSANCE (Paris: Sautelet et Mesnier, 1830). 2 volumes in 1.

This title is also available in a facsimile PDF of the original [vol.1 and vol.2] and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.

This book is part of a collection of works by Charles Dunoyer (1786-1862).

Tables des matières

Tables des chapitres contenus dans le tome premier.

- PRÉFACE p. i [missing]

- INTRODUCTION.p. 1

- CHAPITRE PREMIER. Ce que l'auteur entend par le mot liberté. 25

- CHAPITRE II. Influence de la race sur la liberté. p. 52

- CHAPITRE III. Influence des circonstances extérieures sur la liberté. p. 97

- CHAPITRE IV. Influence de la culture sur la liberté. p. 137

- CHAPITRE V. Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples sauvages. p. 168

- CHAPITRE VI. Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples nomades. p. 201

- CHAPITRE VII. Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples sédentaires qui se font entretenir par des esclaves.p. 231

- CHAPITRE VIII. Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples chez qui l'esclavage domestique a été remplacé par le servage. p. 281

- CHAPITRE IX. Liberté compatible avec la manière-de vivre des peuples chez qui le servage a été remplacé par le privilège. p. 335

- CHAPITRE X. Liberté compatible avec la vie des peuples chez qui nulle classe n'a plus de privilèges, mais où une portion considérable de la société est emportée vers la recherche des places. p. 365

- CHAPITRE XI. Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples purement industrieux.p. 406

- CHAPITRE XII. Obstacles qui s'opposent encore à la liberté dans le régime industriel, ou bornes inévitables qu'elle parait rencontrer dans la nature des choses. p. 456

- TABLE analytique des chapitres contenus dans le tome prremier p. 493 [missing]

- Notes

Tables des chapitres contenus dans le tome deuxième

- CHAPITRE XIII. Des divers ordres de travaux et de fonctions qu'embrasse la société industrielle.p. 1

- CHAPITRE XIV. Des conditions auxquelles toute industrie peut être libre. p. 43

- CHAPITRE XV. Application de ces moyens de liberté aux diverses industries, et d'abord aux industries qui agissent sur les choses. — De la liberté de l'industrie qui se borne à exécuter de simples déplacemens des choses, ou de l'industrie improprement appelée commerciale. p. 125

- CHAPITRE XVI. De la liberté de l'industrie manufacturière. p. 219

- CHAPITRE XVII. De la liberté de l'industrie agricole. p. 312

- CHAPITRE XVIII. Application des mêmes moyens de liberté aux arts qui agissent sur les hommes , et d'abord aux arts qui agissent sur le corps de l'homme. — De la liberté des arts qui ont pour objet la conservation et le perfectionnement de l'homme physique. p. 403

- CHAPITRE XIX. De la liberté des arts qui travaillent à l'éducation de nos facultés intellectuelles. p. 478

- TABLE ANALYTIQUE DES CHAPITRES CONTENUS DANS LE TOME II. p. 549

- Notes

Volume I

[I-1]

INTRODUCTION.

Objet et plan de cet ouvrage. — Méthode que l'auteur a suivie.↩

§ 1. Nous ne pouvons sortir de l'état de faiblesse et de dépendance où la nature nous a mis que par nos conquêtes sur les choses et par nos victoires sur nous-mêmes: nous ne devenons libres qu'en devenant industrieux et moraux. Telle est la vérité fondamentale qui sera développée dans ce livre. Je ne veux faire ni un traité de morale, ni un traité sur l'industrie je veux, comme mon épigraphe l'annonce, montrer l'influence de ces deux choses sur l'exercice de nos facultés; mon dessein est de faire voir comment elles donnent naissance à la liberté humaine [1] .

[I-2]

§ 2. Que l'on considère la société dans toutes ses manières d'agir, dans tous les ordres de fonctions et de travaux que sa conservation et son développement réclament, et l'on verra que, depuis le plus simple jusqu'au plus élevé, depuis le labourage jusqu'à la politique, il n'en est pas un qui, pour s'exercer avec facilité, avec puissance, avec liberté, ne demande aux hommes deux choses: du savoir-faire et du savoir vivre, de la morale et de l'industrie.

§ 3. Je ne sais point si je m'abuse; mais il me semble que dans nos efforts pour étendre et faciliter l'exercice de nos forces, que dans notre tendance vers la liberté nous commettons de fâcheuses méprises.

La première, et à mon sens la plus capitale, c'est de ne pas assez voir les difficultés où elles sont, c'est de ne les apercevoir que dans les gouvernemens. Comme, en effet, c'est ordinairement là que les plus grands obstacles se montrent, on suppose que c'est là qu'ils existent, et c'est là seulement qu'on s'efforce de les attaquer. On ne veut pas arriver jusqu'aux nations qui sont par derrière. On ne veut pas voir que les nations sont la matière dont les gouvernemens sont faits; que c'est de leur sein qu'ils sortent ; que c'est dans leur sein qu'ils se recrutent, qu'ils se renouvellent; que par conséquent, lorsqu'ils sont mauvais, il faut bien [I-3] qu'elles ne soient pas excellentes. On ne veut pas voir que tout le mal qu'ils font alors a ses véritables causes ou dans la corruption du public qui le provoque, ou dans son ignorance qui l'approuve, ou dans sa pusillanimité qui le tolère, quand sa raison et sa conscience le condamnent. On ne veut voir que le gouvernement : c'est contre le gouvernement que se dirigent toutes les plaintes, toutes les censures; c'est sur le gouvernement que portent tous les projets de réformation; il ne s'agit que de réformer le gouvernement; il n'est pas question que la société s'amende; on ne paraît pas admettre qu'elle en ait besoin; on nous dit bien assez que nous sommes victimes des excès du pouvoir on ne s'avise point de nous dire que nous en sommes coupables, et ceci, qui n'est pas moins vrai, serait pourtant un peu plus essentiel à nous apprendre [2] .

[I-4]

Ce n'est pas tout. Tandis qu'on ne veut pas voir les obstacles où ils sont, on ne veut apercevoir qu'une partie de ces obstacles, on ne veut considérer que ceux qui naissent des vices du gouvernement, où, comme il serait plus exact et plus juste de s'exprimer, ceux qui résultent de l'imperfection de nos idées et de nos habitudes politiques. Cependant il est sûrement très-possible que nous ne soyons pas imparfaits seulement dans cette partie de nos moyens d'agir. Il est possible que nous ignorions la plupart des arts et des sciences; il est possible que nous ayons beaucoup de vices personnels; il est possible que nous tombions, les uns envers les autres, dans un grand nombre d'injustices et de violences particulières. Or, très-certainement, cette ignorance et ces désordres privés, s'ils n'affectent pas la liberté au même degré que le manque d'instruction et de moralité politiques, ne laissent pas de lui être encore excessivement pernicieux. On a donc tort de ne pas les [I-5] comprendre au nombre des causes qui nous empêchent d'être libres.

Une troisième erreur fort accréditée, et qui peut-être n'est pas moins grave, c'est, en même temps que nous ne voulons pas prendre garde à tous nos défauts, ni même en général tenir compte de nos défauts, de croire que certains de nos progrès nous sont nuisibles, de prétendre, par exemple, que l'industrie, l'aisance, les lumières sont des obstacles à la liberté. Il n'est sûrement personne parmi nous qui n'ait fréquemment entendu dire que nous sommes trop civilisés, trop riches, trop heureux pour être libres. C'est une expression universellement reçue, et dont les beaux esprits, et quelquefois même les bons esprits se servent comme le vulgaire [3] . Un de nos publicistes les plus justement renommés, M. B. de Constant, dans son ouvrage sur les religions, croit que l'Europe marche à grands pas vers un état pareil à celui de la Chine, qu'il représente à la fois comme très-civilisée et très-asservie. M. de Châteaubriand, dans un opuscule en faveur de la septennalité, enseigne expressément que plus les hommes sont éclairés et moins ils sont capables d'être libres. De sorte que, suivant ces écrivains, l'espèce [I-6] humaine semblerait être réduite à la triste alternative de rester barbare ou de devenir esclave, et qu'il lui faudrait nécessairement opter entre la civilisation et la liberté.

Enfin, tandis qu'on veut que la liberté soit diminuée par de certains progrès, il semblerait, à voir l'insouciance que l'on montre pour des perfectionnemens d'un ordre plus élevé, qu'on regarde ces perfectionnemens comme inutiles. Nous travaillons de toutes nos forces à l'accroissement de cette industrie, de cette aisance, qui sont mortelles, disons-nous, pour la liberté, et, en même temps, nous ne mettons aucun zèle à développer nos facultés morales qui lui pourraient être si favorables. Nous faisons aux arts de merveilleuses applications de la mécanique, de la chimie et des autres sciences naturelles, et nous ne songeons point à y appliquer la science des mœurs, qui pourrait tant ajouter à leur puissance [4] . Nous ne voulons pas voir combien sont encore imparfaits les peuples qui ne sont qu'habiles, et combien se montrent plus habiles [I-7] ceux qui sont aussi moraux. Nous ne sentons pas assez d'ailleurs qu'il n'est pas seulement question d'habileté, mais aussi de dignité, d'honneur, de puissance, de liberté; et que si la liberté naît de l'industrie, elle naît surtout de bonnes habitudes, soit privées, soit publiques.

§ 4. Je m'écarterai, sur ces points fondamentaux, des idées qui paraissent le plus généralement reçues.

D'abord je ne parlerai point des gouvernemens, ou du moins ce que j'en pourrai dire ne se distinguera pas de ce que j'ai à dire des populations. Je ne porterai mes regards que sur les masses; leur industrie et leur morale seront le sujet de toutes mes observations, la matière de toutes mes expériences. C'est en effet là que sont tous les moyens de la liberté, et aussi tout ce qu'elle peut rencontrer d'obstacles, même ceux qui naissent du gouvernement, ordre de travaux ou de fonctions qui, comme tous les autres, n'est jamais, à dire vrai, que ce que l'état des peuples veut qu'il soit. Je trouverai les obstacles dans le défaut d'industrie, de savoir, de capitaux, de bonnes habitudes particulières et politiques. Les moyens sortiront du progrès de tout cela [5] .

[I-8]

Je considérerai ce progrès dans les masses, parce que c'est là qu'il doit se faire pour être de quelque effet, et aussi parce que c'est réellement là qu'en est le mobile et que s'en opère le développement. Les nations vivent d'une vie qui leur est propre. Elles ont, en toutes choses, l'initiative des améliorations. Ce sont les agriculteurs qui perfectionnent l'agriculture; les arts sont avancés par les artistes, les sciences par les savans, la politique et la morale par les moralistes et les politiques. Il y a seulement, entre les choses qui sont l'affaire particulière de chacun et celles qui sont l'affaire de tout le monde, cette différence que, dans les premières, [I-9] les perfectionnemens sont immédiatement applicables pour celui qui les invente, tandis que dans les secondes, à savoir dans les politiques, les applications ne peuvent avoir lieu que lorsque la pensée du publiciste est devenue la pensée commune du public, ou du moins d'une portion très-considérable du public. Jusque-là, on ne peut faire, pour les réaliser, que des tentatives impuissantes. Il est possible qu'un pouvoir de bonne volonté entreprenne de les établir; mais il ne fera point œuvre qui dure. Il est possible que la chose soit essayée, malgré le pouvoir, par un parti qui le renverse et le remplace; mais les insurrections les plus heureuses n'auront pas plus d'effet que les concessions les plus bienveillantes. La chose ne s'établira que fort à la longue, à mesure qu'elle passera dans les idées et les habitudes du grand nombre. Par où l'on voit que ce dernier ordre de perfectionnemens, qu'on voudrait réserver exclusivement à certains pouvoirs ou à certains hommes, est, plus qu'aucun autre, l'affaire de la société ; puisque aucune amélioration de ce genre n'est praticable que lorsque la société y donne son consentement, et ne devient effective que lorsqu'elle l'a réellement adoptée.

Encore une fois, je n'envisagerai donc que la société; je ne chercherai les moyens de la liberté que dans les progrès de la société.

Ensuite je me garderai bien de ne considérer [I-10] qu'une partie de ces progrès : je tiendrai compte de tous. Je me garderai bien de dire que certains sont nuisibles à la liberté, ou d'avoir l'air de croire que d'autres lui sont inutiles : je dirai qu'ils lui sont tous favorables et nécessaires, les progrès industriels comme les progrès moraux, les moraux comme les industriels. Telle est l'idée que je me fais des uns et des autres, qu'il me serait fort difficile de dire lesquels la servent le mieux, et quels hommes travaillent davantage à se rendre libres, de ceux qui acquièrent de l'industrie, de ceux qui contractent de bonnes habitudes personnelles, ou de ceux qui se forment à de bonnes habitudes civiles. Cet homme est un pilote expérimenté : il ne sera pas embarrassé pour conduire une barque et franchir une rivière; cet autre a vaincu son penchant à l'intempérance : l'ivresse ne le fera plus trébucher malgré lui; ceux-là renoncent mutuellement à toute prétention injuste: ils vont cesser par cela même de s'entraver dans l'usage inoffensif de leurs facultés. On voit ainsi que nos progrès de toute nature contribuent également à nous rendre libres : les uns nous tirent de la dépendance des choses, les autres de la dépendance de nous-mêmes, les autres de la dépendance de nos semblables.

Après cela on verra que ces divers développemens, bien loin de se contrarier, comme on veut [I-11] le dire, se soutiennent, s'aident réciproquement, et contribuent à l'extension les uns des autres, de même qu'ils contribuent tous à l'accroissement de la liberté. Nous ne faisons pas une espèce de progrès qui n'en provoque plusieurs autres sortes. Nous ne pouvons pas développer une partie de nos moyens sans travailler par cela même au dévelop pement de tous. L'amélioration des mœurs ajoute aux pouvoirs de l'industrie; les progrès de l'industrie amènent ceux de la morale. Il n'est pas vrai qu'en acquérant plus de bien-être nous devenions moins sensibles à la considération. Je ne veux pas admettre que les habitans de Paris aient moins d'honneur aujourd'hui qu'ils n'en avaient au temps de la Ligue ou à des époques plus reculées et partant plus barbares. Je ne saurais imaginer qu'en pavant et éclairant leurs rues, en purifiant et ornant leurs demeures, en se procurant de meilleurs habits et de meilleurs alimens, en se tirant par le travail de l'ordure et de la misère, ils aient dû perdre de leur dignité. Il est vrai qu'en nous élevant sous un grand nombre de rapports nous semblons avoir décliné sous quelques autres. On peut observer avec raison, par exemple, que beaucoup de villes ont aujourd'hui moins de pouvoirs municipaux qu'elles n'en possédaient aux XIII et XIV siècles; mais il ne serait ni raisonnable, ni historiquement vrai de dire que c'est la faute de l'industrie. [I-12] C'était au contraire à l'industrie que ces villes étaient redevables de ces pouvoirs, qu'elles ne purent défendre plus tard contre les envahissemens de la puissance royale. C'était l'industrie, au moyen âge, qui avait affranchi les communes de la tyrannie des seigneurs; ce sera elle, tôt ou tard, qui les délivrera du despotisme plus concentré des cours et de la domination des capitales. L'industrie prépare les peuples à l'activité collective comme à tous les genres d'activité nécessaires au développement et à la conservation de l'espèce. Il ne faut qu'ouvrir les yeux pour voir que, de notre temps, les populations les plus industrieuses et les plus cultivées sont aussi celles qui ont le plus de vie et de capacité politiques. Les Espagnols du littoral, plus laborieux et plus aisés que ceux du centre, ont beaucoup mieux défendu les institutions protectrices qu'une partie de la nation avait voulu établir. Nous voyons en Grèce les hommes riches et éclairés donner, tout les premiers, l'exemple des dévouemens héroïques. Enfin ne sont-ce pas en France les villes commerçantes et manufacturières qui usent de leurs droits politiques avec le plus d'intelligence, de mesure et de fermeté?

Il n'est donc pas vrai que le développement de nos facultés morales soit incompatible avec celui de nos facultés industrielles. Mais ce qui est vrai, et ce que j'aurai soin de reconnaître, c'est que [I-13] certaines dispositions de notre ame peuvent mettre de grands empêchemens aux progrès des unes et des autres. Voilà ce que font notamment la passion du faste et cette sensualité excessive auxquelles, d'âge en âge, on accuse les peuples de se laisser entraîner. Il ne faut pas croire ce qu'on dit de ces vices, qu'ils sont un fruit de la civilisation, qu'ils sont particuliers aux nations que l'industrie a rendues très-opulentes. On verra bien au contraire que ces nations, toute proportion gardée, s'y laissent infiniment moins emporter que les peuples barbares, et que la civilisation, qui nous éloigne de tant d'excès, tend aussi à nous détourner de celui-là. Mais enfin il pourrait être vrai de dire que nous y donnons beaucoup trop encore; et qu'au point où ils dominent, ils continuent à opposer de grands obstacles aux progrès de l'industrie, et surtout à celui des mœurs. Certainement, si nous consacrions à l'avancement de nos travaux ce que nous donnons de trop à la satisfaction de nos plaisirs, la richesse, et les arts qui en sont les créateurs, prendraient des accroissemens bien plus rapides. Certainement encore si nous étions aussi sensibles à l'honneur qu'à la volupté; si nous prenions de notre dignité morale autant de soin que de notre bien-être physique, les mœurs ne resteraient pas autant en arrière de l'industrie. C'est, il n'en faut pas douter, à notre amour trop exclusif pour les jouissances [I-14] sensuelles, c'est à l'universelle préférence qu'elles obtiennent sur des plaisirs plus nobles et plus relevés qu'il faut attribuer cette disproportion choquante qu'on remarque entre la perfection des arts et celle des habitudes, entre la capacité industrielle et la capacité politique, entre la grandeur des fortunes et le peu d'importance des personnes. Je m'attacherai donc à faire sentir combien il nous importe de ne pas nous laisser absorber par le soin de notre bien-être physique, combien nous avons besoin de cultiver nos facultés morales, et à quel point le progrès de ces dernières, si nécessaire à celui des autres, est particulièrement indispensable à la liberté.

§ 5. Je commencerai par dire ce que j'entends par ce mot.

Je chercherai ensuite successivement :

Si toutes les variétés de l'espèce humaine sont également aptes à devenir libres;

Si elles peuvent également devenir libres sous toutes les latitudes et dans toutes les situations;

Si la liberté peut être la même à tous les degrés de culture;

Quel degré de liberté est compatible avec la manière de vivre des peuples sauvages;

Avec celle des peuples nomades;

[I-15]

Avec celle des peuples sédentaires qui se font entretenir par des esclaves;

Avec celle des peuples chez qui la servitude domestique a été remplacée par le servage;

Avec celle des peuples chez qui le servage a été remplacé par le privilège;

Avec celle des peuples chez qui tout privilège est aboli; mais où une portion considérable de la société est emportée vers la recherche des places;

Enfin, avec celle des peuples où l'activité universelle est dirigée vers l'industrie; où l'on ne voit plus ni maîtres, ni esclaves, ni privilégiés, ni solliciteurs; où il n'y a que du travail et des échanges, et où le gouvernement lui-même n'est qu'un travail fait par une petite portion de la société au nom et pour le compte de la société tout entière [6] .

Parvenu à la vie industrielle, qui est le terme [I-16] le plus élevé où il semble possible d'atteindre, au moins du point où est maintenant arrivée la société, je m'arrêterai quelques instans pour faire remarquer les obstacles qu'y trouve encore la liberté, et les bornes inévitables qu'elle paraît rencontrer dans la nature des choses.

Après quoi je considérerai cet état social dans les divers ordres de travaux et de fonctions qu'il embrasse, en commençant par les industries qui agissent sur les choses, telles que :

L'agriculture;

La fabrication;

Le commerce;

Et en continuant par les arts qui s'exercent sur les hommes, tels que :

Ceux qui s'occupent du perfectionnement de notre nature physique;

Ceux qui se chargent de l'éducation de notre intelligence;

Ceux qui ont plus spécialement pour objet la culture de notre imagination;

Ceux enfin qui travaillent au perfectionnement de nos habitudes morales.

Je montrerai la place que chacune de ces professions occupe dans la société, la nature des fonctions qu'elle y exerce, l'importance du rôle qu'elle y joue, et l'ensemble des moyens auxquels se lie sa puissance.

[I-17]

Je parlerai, en dernier lieu, de certaines fonctions ou de certains actes qui ne sont pas proprement des industries, mais qui sont communs à toutes les classes d'industrieux, qui entrent de nécessité dans l'économie sociale, qui sont indispensables au mouvement, à la vie, au développement de la société; tels que :

Les associations;

Les échanges;

Les transmissions gratuites de biens entre vifs ou à cause de mort;

Et de même que j'aurai d'abord cherché comment nous devenons libres dans la pratique de tous les arts qu'embrasse la société industrielle, de même je chercherai comment nous devenons libres dans ces derniers modes d'activité, et quelle influence leur liberté exerce sur celle de tout le reste.

§ 6. Il me semble qu'en me réduisant ainsi à de simples recherches sur des ordres de faits assurément très-susceptibles d'observation; en me bornant à demander ce qui résulte, pour la liberté, de telle manière de vivre, de telles connaissances, de tels talens, de tels artifices, de la possession de tels instrumens, de la pratique de telles vertus, je n'ai pas à craindre de me laisser égarer par l'esprit de système. Qu'ai-je voulu prouver? Rien. Je cherchais une chose je désirais savoir comment se [I-18] produisait cette manière d'être à laquelle je donne le nom de liberté. Il m'a paru qu'elle naissait des progrès de l'industrie et de la morale, de tout ce qui étend nos facultés, et de tout ce qui en rectifie l'usage. J'ai voulu exposer comment cela se faisait. J'ai pu sûrement me tromper dans mes explications; mais sûrement aussi ce n'a pas été la faute de ma méthode. J'ai pu me tromper comme je l'aurais pu en faisant un calcul, sans que pour cela on dût faire le procès à l'arithmétique. Mes erreurs d'ailleurs sont faciles à rectifier: en donnant le résultat de mes observations, j'en ai exposé la matière; de sorte que si je me suis trompé, il est bien aisé de le voir chacun peut refaire mes expériences.

On remarquera sans doute combien cette méthode diffère de celle de ces philosophes dogmatiques qui ne parlent que de droits et de devoirs; de ce que les gouvernemens ont le devoir de faire, de ce que les nations ont le droit d'exiger: chacun doit être maître de sa chose; chacun doit pouvoir dire sa pensée; tout le monde devrait participer à la vie publique voilà leur langage accoutumé. Je ne m'explique point de la sorte; je ne dis pas sentencieusement: les hommes ont le droit d'être libres; je me borne à demander : comment arrivet-il qu'ils le soient? à quelles conditions peuvent-ils l'être ? par quelle réunion de connaissances et [I-19] de bonnes habitudes morales parviennent-ils à exercer librement telle industrie privée? comment s'élèvent-ils à l'activité politique? Il n'y a là, comme on le voit, rien d'impérieux, rien qui oblige. Je ne dis pas il faut que telle chose soit ; je montre comment elle est possible. Chacun peut voir sans doute si elle vaut que nous acquérions les qualités nécessaires pour en jouir; mais je n'impose rien, je ne propose même rien : j'expose.

Non-seulement cette méthode ne tend point à surprendre ou à violenter les esprits; mais elle est la seule propre à les éclairer. C'est celle qu'on suit dans toutes les sciences d'observation; c'est par elle que, depuis un quart de siècle, ces sciences ont fait de si remarquables progrès. On ne parle point en physique, en mathématiques de ce qui doit être; on cherche simplement ce qui est, ou comment il arrive qu'une chose soit. Le géomètre remarque dans quelles circonstances deux lignes forment un angle; mais il ne dit pas que deux lignes ont le droit de former un angle. Le chimiste observe que l'eau soumise à l'action du feu passe à l'état de vapeur; mais il ne dit pas qu'un des droits de l'eau est de se transformer en gaz. Le publiciste peut observer de même dans quelles circonstances l'homme parvient à la liberté; mais il ne doit pas dire, s'il veut parler scientifiquement, que l'homme a droit d'être libre. Que nous apprendrait en effet [I-20] ce langage, et que prétend-on en disant ici que l'homme a droit? veut-on dire qu'il est dans l'ordre, qu'il est droit, qu'il est désirable qu'il devienne libre ? mais exprimer des vœux n'est pas expliquer des vérités. Veut-on dire que la liberté est une propriété de sa nature? mais cela n'est vrai qu'à de certaines conditions. Deux lignes droites ont la propriété de former un angle; mais ce n'est que lorsqu'elles se rencontrent en un point. L'eau a la propriété d'être compressible; mais elle ne l'est à un haut degré que lorsqu'elle est réduite à l'état de gaz. La liberté est une propriété de la nature humaine, mais seulement quand cette nature est cultivée. Vous avez beau dire à priori que l'homme est une force libre, tant qu'il conserve son ignorance et ses vices, il reste en effet très-dépendant. Au lieu donc de nous dire dogmatiquement que la liberté est sa loi, enseignez-nous comment elle devient sa manière d'être. Ce n'est véritablement qu'ainsi que vous pouvez nous éclairer [7] .

[I-21]

Enfin, tandis que cette méthode est plus propre à instruire, elle est aussi plus propre à faire bien agir. Quand on dit aux hommes: Vous avez droit d'être libres, la justice ordonne que vous le soyez; on parle vivement à leur imagination, on leur inspire le désir de la liberté, mais sans leur rien communiquer de ce qui la donne; et il est possible qu'on les pousse, pour la conquérir, à des résolutions violentes, qui leur causeront de grands maux, sans laisser peut-être après elles aucun bon résultat. Mais si on leur dit : « plus vous serez habiles, ingénieux, éclairés, et mieux vous disposerez de vos forces; plus vous aurez de modération, d'équité, de courage, et plus vous aurez de liberté ; » on n'a sûrement rien de pareil à craindre. Il se pourra que ce langage touche peu; mais s'il excite à agir, ce sera d'une façon utile. Ce qu'il recommande en effet c'est de s'instruire, de se fortifier, de se rendre meilleur ; il n'excite à la liberté qu'en exhortant à acquérir les qualités qui la [I-22] procurent il ne saurait jamais être dangereux d'inspirer aux hommes l'amour d'un art utile ou d'une vertu quelconque, et l'on est sûr, en les en les poussant dans les voies de l'industrie et de la morale, de les mettre sur le vrai chemin de la liberté [8] .

J'aurai donc soin de rester fidèle à l'objet de cet écrit, qui est de montrer la liberté dans ses causes. Au lieu de la considérer comme un dogme, je la présenterai comme un résultat; au lieu d'en faire l'attribut de l'homme, j'en ferai l'attribut de sa civilisation; au lieu de me borner, comme on l'a presque toujours fait, à imaginer des formes de gouvernement propres à l'établir, ce qu'aucune forme de gouvernement n'est, à elle seule, capable de faire, j'exposerai de mon mieux comment elle naît de tous nos progrès [9] .

[I-23]

§ 7. Que n'ai-je tout ce qu'un tel travail demanderait de talent et de connaissances positives pour être convenablement exécuté! Je me croirais assuré de rendre un service réel à la politique. Je croirais aussi pouvoir contribuer efficacement à répandre parmi nous des semences d'ordre et de paix. Il est vrai que ce livre n'a pour objet que d'expliquer un seul mot; mais que ce mot renferme de choses, et combien pourrait faire cesser de discordes une bonne définition de la liberté ! Qui de nous n'a vu quelquefois tout ce que peut, au milieu des débats les plus animés, une explication lumineuse et vraie de la chose débattue?

Mais ce sujet-ci est-il matière à expériences, comme d'autres ? est-il de nature, par exemple, à être aussi clairement, aussi catégoriquement expliqué que ceux sur lesquels s'exercent les véritables sciences d'observation? Je n'en fais aucun doute. Il n'y a [I-24] pas plus d'effets sans cause en politique qu'en chimie. L'enchaînement des causes aux effets n'est pas plus impossible à apercevoir dans la première de ces sciences que dans la seconde. J'ai peine à croire, par exemple, que le phénomène moral auquel je donne le nom de liberté se refuse à l'analyse plus que la chaleur, la lumière, l'électricité et plusieurs autres phénomènes sensibles. Il me paraît très-possible de bien expliquer comment la liberté naît, s'étend, se resserre, se modifie. Je ne me flatte pourtant pas de porter dans cet exposé le degré de certitude et de précision qu'on trouve dans les bons livres de chimie et de physique; mais cela viendra moins encore, je dois l'avouer, de la difficulté de la matière que de l'insuffisance de l'auteur. Tout en étant convaincu de l'imperfection de mon travail, je crois fermement à la possibilité de le bien faire, et peut-être ce que je tente d'autres réussiront-ils à l'exécuter. Quand je ne ferais dans cet ouvrage qu'ouvrir aux études politiques une nouvelle voie, que leur imprimer une direction un peu plus sûre, que montrer un peu plus clairement le but où il s'agit d'arriver et les moyens que nous avons de l'atteindre, je serais loin d'avoir perdu mon temps. Mais cela même est une tâche immense, et je n'oserais dire que j'ai pris la plume avec l'espérance de la remplir.

[I-25]

CHAPITRE PREMIER.

Ce que l'auteur entend par le mot liberté.↩

§ 1. L'homme, aux premiers regards que nous portons sur lui, se présente à nous comme un être sujet à des besoins, et pourvu de facultés pour les satisfaire. Nous savons tous qu'il a besoin de se nourrir, de se désaltérer, de se vêtir, de s'abriter, etc. Nous savons aussi qu'il a pour cela une intelligence, une volonté, des organes.

On a beaucoup cherché si le mobile de ses facultés était en lui-même ou hors de lui, en sa puissance ou hors de sa puissance; s'il donnait son attention, comparait, jugeait, désirait, délibérait, se déterminait, parce qu'il le voulait et comme il le voulait; ou bien si ses facultés étaient mises en jeu sans lui, malgré lui, par l'influence de causes sur lesquelles il n'avait aucun empire, et si le résultat de leur travail était aussi indépendant de sa volonté. Certains philosophes ont prétendu qu'il était également maître de leur action et des résultats de leur action; et ce suprême ascendant qu'ils lui attribuaient sur elles, ils l'ont appelé libre arbitre, liberté morale. D'autres, au contraire, ont nié qu'il eût sur elles un tel pouvoir, et ils ont soutenu que, [I-26] la première impulsion leur étant donnée du dehors, tous leurs mouvemens, toutes leurs fonctions, tous leurs actes étaient des conséquences nécessaires de cet ébranlement extérieur. Je n'ai point à m'occuper ici de ce débat. Il y a une autre recherche à faire.

Que l'homme ait ou n'ait pas en lui-même le premier mobile de son activité, on conviendra du moins qu'il n'agit pas toujours avec la même aisance; on m'accordera sans doute qu'il peut y avoir en lui, je veux dire dans ses infirmités, son inexpérience, ses vices, ses dispositions à la violence et à l'injustice, des causes très-propres à l'empêcher de se servir de ses facultés; on m'accordera sûrement aussi qu'il parvient, plus ou moins, à s'affranchir de ces causes naturelles de faiblesse et de servitude, et qu'à mesure qu'il y réussit, il entre en possession d'une certaine puissance, d'une certaine facilité d'action qu'il ne sentait pas en lui auparavant. Enfin, on reconnaîtra, j'espère, que lorsqu'il vient à désapprendre ce qu'il avait appris, à recontracter les vices et les infirmités dont il était parvenu à se défaire, il perd peu à peu le pouvoir qu'il avait acquis, il repasse par tous les degrés d'impuissance au-dessus desquels il s'était successivement élevé, et finit par retomber dans son premier état d'imperfection et de dépendance.

Ce que j'appelle liberté, dans ce livre, c'est ce [I-27] pouvoir que l'homme acquiert d'user de ses forces plus facilement à mesure qu'il s'affranchit des obstacles qui en gênaient originairement l'exercice. Je dis qu'il est d'autant plus libre qu'il est plus délivré des causes qui l'empêchaient de s'en servir, qu'il a plus éloigné de lui ces causes, qu'il a plus agrandi et désobstrué la sphère de son action.

Et il ne faut pas dire, comme on l'a fait, que lorsque je me sers ainsi du mot liberté, je l'écarte de son acception ordinaire; car je l'emploie au contraire dans son sens le plus usuel et le plus familier. Consultez, en effet, les livres des écrivains qui ont le plus cherché à mettre de la clarté et de la précision dans leur langage; ouvrez Locke, Condillac, de Tracy; interrogez l'Académie et son dictionnaire, et vous verrez que ce qu'on entend le plus communément par liberté c'est puissance, c'est le pouvoir que nous acquérons d'user de nos facultés à mesure que nous écartons les obstacles qui s'opposent à leur exercice, de quelque nature d'ailleurs que soient ces obstacles, que le principe en soit en nous ou hors de nous, dans nos propres infirmités ou dans l'injustice des autres hommes. C'est ainsi qu'on dit qu'un homme a l'esprit libre, qu'il jouit d'une grande liberté d'esprit, non-seulement quand son intelligence n'est troublée par aucune violence intérieure, mais encore quand elle n'est ni obscurcie par l'ivresse, ni altérée par la [I-28] maladie, ni retenue dans l'impuissance par le défaut d'exercice. C'est encore ainsi qu'on dit qu'un homme a la langue et les mains libres, non-seulement quand on ne lui a mis ni des fers aux mains, ni un bâillon à la bouche, mais encore lorsque ces organes ne sont, chez lui, ni frappés de paralysie, ni livrés à une agitation convulsive, etc. La moindre réflexion suffit pour nous assurer que, dans le langage habituel, on appelle liberté le pouvoir que nous avons acquis d'user de nos forces, de quelque nature que fût l'obstacle qui s'opposait à leur exercice et dont nous sommes parvenus à les affranchir.

Au reste, sans m'inquiéter davantage de l'emploi que chacun peut faire de ce mot, je me borne à redire ici comment je l'entends, et quel sens il faut consentir à y attacher si l'on a le désir de m'entendre. J'avertis donc le lecteur, encore une fois,, que le mot liberté correspond, dans ma pensée, à l'idée de puissance, et que le phénomène que je veux désigner par là, c'est ce pouvoir toujours croissant d'agir qui se manifeste en nous à mesure que nous parvenons à débarrasser nos facultés de quelques-uns des obstacles qui nous empêchaient d'en faire usage.

§ 2. Naturellement l'homme, dans l'usage de ses facultés, peut être empêché par plusieurs causes très-générales.

[I-29]

Il est d'abord circonscrit par les lois de son organisation, lesquelles ne lui permettent pas de sortir d'une certaine sphère d'activité. Tandis qu'en un sens il peut se développer et s'étendre presque à l'infini, sous un autre aspect, il touche immédiatement aux limites du possible. Tout ce qui implique contradiction avec sa nature, il est dans l'impossibilité la plus absolue de l'exécuter. Il n'est aucunement en son pouvoir, par exemple, de se dérober aux lois générales de la pesanteur, de respirer dans un lieu privé d'air, de voir en l'absence de toute lumière. Il ne faut donc pas demander en quoi consiste à cet égard sa liberté ; car, un obstacle insurmontable s'opposant ici à son action, il est visible qu'en ceci toute liberté lui est refusée [10] .

Ensuite, dans la sphère même qui a été ouverte [I-30] à son activité, l'homme peut naturellement être empêché d'agir, d'un côté par l'ignorance, qui retient toutes ses facultés dans l'inertie, et d'un autre côté par la passoin, qui leur donne une activité désordonnée, qui l'excite à s'en servir d'une manière préjudiciable pour lui-même ou pour les autres, et qui tend ainsi perpétuellement à en affaiblir, à en entraver l'usage.

L'homme, par les lois invincibles de sa nature, ne peut donc user de ses forces sans empêchement ou avec liberté que dans l'espace où il lui a été donné d'agir; et, dans cet espace même, pour qu'il puisse en disposer librement, il faut,

Premièrement, qu'il les ait développées ;

Secondement, qu'il appris à s'en servir de manière à ne pas se nuire;

Troisièmement, qu'il ait contracté l'habitude d'en renfermer l'usage dans les bornes de ce qui ne peut pas nuire aux autres hommes.

§ 3. Je dis premièrement qu'il doit les avoir développées. Et en effet, qui ne voit qu'il n'a pas la liberté de s'en servir tant qu'il n'a pas appris à en faire usage. Mettez le clavier d'un piano sous les doigts d'un homme qui, de sa vie, n'aura manié que la bêche ou la charrue : sera-t-il libre d'exécuter une sonate? Nos organes, avant que nous les ayons formés, sont pour nous comme s'ils n'existaient[I-31] point; nous ne sommes nullement les maîtres de nous en servir. Il est bien en général en notre pouvoir d'apprendre ce que nous ignorons; mais nous ne sommes les maîtres de le faire qu'après l'avoir appris: l'ignorance a pour nous tous les effets d'un insurmontable empêchement, et le plus violent despotisme ne nous mettrait pas dans une impuissance plus absolue d'agir que ne le fait manque d'exercice et d'expérience.

En second lieu, je dis que, pour être libres d'user de nos facultés, il faut que nous sachions en renfermer l'usage dans les bornes de ce qui ne nous peut pas nuire. Il est clair, en effet, que nous ne pouvons nous en servir de manière à nous faire du mal sans diminuer, par cela même, le pouvoir que nous avons d'en faire usage. Nous sommes bien les maîtres, jusqu'à un certain point, d'exécuter des actions qui nous sont préjudiciables; mais nous ne le sommes pas, en exécutant de telles actions, de ne rien perdre de notre liberté. Il est d'universelle expérience que ce qui déprave, énerve, abrutit nos facultés, nous ôte la liberté de nous en servir; et de toutes les prétentions la plus absurde et la plus contradictoire serait sans doute de vouloir à la fois en abuser et les conserver saines, vivre dans la débauche et ne pas nuire à sa santé, prodiguer ses forces et n'en rien perdre, etc.

Je dis enfin, et cette troisième proposition n'est [I-32] pas moins évidente que les deux premières, que, pour disposer librement de nos forces, il faut que nous nous en servions de manière à ne pas nuire à nos semblables. Nous avons bien, dans une certaine mesure, le pouvoir de nous livrer au crime; mais nous n'avons pas celui de nous y livrer sans diminuer proportionnellement notre liberté d'agir. Tout homme qui emploie ses facultés à faire le mal, en compromet par cela même l'usage: c'est en quelque manière se tuer que d'attenter à la vie d'autrui; c'est compromettre sa fortune que d'entreprendre sur celle des autres. Il n'est sûrement pas impossible que quelques hommes échappent aux conséquences ou du moins à quelques-unes des conséquences d'une vie malfaisante; mais les exceptions, s'il y en a de réelles, n'infirment point le principe. L'inévitable effet de l'injustice et de la violence est d'exposer l'homme injuste et violent à des haines, à des vengeances, à des représailles, de lui ôter la sécurité et le repos, de l'obliger à se tenir continuellement sur ses gardes, toutes choses qui diminuent évidemment sa liberté. « Si vous voulez, disait Sully à Henri IV, soumettre par la force des armes la majorité de vos sujets, il vous faudra passer par une milliasse de difficultés, fatigues, peines, ennuis, périls et travaux; avoir toujours le cul sur la selle, le haubert sur le dos, le casque en tête, le pistolet au poing et l'épée à la [I-33] main [11] . » Il n'est au pouvoir d'aucun homme de rester libre en se mettant en guerre avec son espèce. C'était, a-t-on dit, un propos banal de Bonaparte qu'il n'est rien qu'on ne puisse avec une forte armée. « Eh bien! j'irai à Madrid, j'irai à Vienne avec une armée de cinq cent mille hommes on peut ce qu'on veut. » Avec une armée de cinq cent mille hommes on peut aller mourir, captif et délaissé, sur un rocher désert, au milieu de l'Atlantique. Le despote le plus puissant ne saurait être assez puissant pour rester toujours le maître. Et ce que je dis d'un individu on peut le dire des plus vastes réunions d'hommes. On a vu bien des partis, on a vu bien des peuples chercher la liberté dans la domination, on n'en a pas vu que la domination, à travers beaucoup d'agitations, de périls et de malheurs provisoires, n'ait conduit tôt ou tard à une ruine définitive.

Hobbes dit qu'en l'état de nature il est loisible à chacun de faire ce que bon lui semble [12] . Il n'est pas douteux qu'en quelque état que ce soit, un homme n'ait le pouvoir physique de commettre un certain nombre de violences. Mais est-il quelque état, selon Hobbes, où l'on puisse être injuste et [I-34] méchant avec impunité? N'est-il pas également vrai dans tous les temps et dans toutes les situations, que l'injure provoque la haine, que le meurtre expose la vie du meurtrier? Que signifie donc de dire qu'en l'état de nature il est permis à chacun de faire ce que bon lui semble? Il est, en tout état, impérieusement commandé, à qui ne veut pas souffrir d'insultes, de n'en pas commettre. Je sais bien que, dans les premiers âges de la société, chacun exerce plus de violences; mais chacun aussi en endure beaucoup plus. La résistance se proportionne naturellement à l'attaque, et la réaction à l'action. C'est par là que l'espèce se maintient : il n'y a que ce qui résiste qui dure.

Aussi ajouterai-je que si, pour être libre, il est nécessaire de s'abstenir du mal, il est tout aussi indispensable de ne pas le supporter; car c'est par l'énergie qu'on met à ne pas le supporter qu'on intéresse les autres à ne pas le faire. Tant qu'on veut bien se plier à une injustice, on peut compter qu'elle se commettra. Rien de plus corrupteur que la faiblesse en consentant à tout souffrir, on intéresse les autres à tout oser. Alceste fait un partage égal de sa haine entre les hommes malfaisans et les hommes complaisans. Je ne sais s'ils y ont un même droit. Le mal vient peut-être moins de la malice des hommes injustes, que de la faiblesse [I-35] des hommes pusillanimes. Ce sont ceux-ci qui gâtent les autres. C'est le grand nombre qui déprave le petit en se soumettant trop facilement à ses caprices. Nous avons tous besoin de frein, et d'autant plus que nous disposons de plus de forces. S'il faut que les individus soient contenus par le pouvoir, le pouvoir a encore plus besoin d'être contenu par la société. C'est à la société à lui fournir des motifs de bonne conduite; c'est à elle d'attacher tant de dégoûts et tant de périls à l'abus de la puissance, que les despotes les plus hardis, que les factions les plus effrénées sentent le besoin de se contenir. Veut-on savoir combien nous avons besoin d'être retenus pour ne pas donner dans l'injustice, et à quel point une légitime résistance est nécessaire à la liberté, il n'y a qu'à voir comment les forts traitent partout les faibles; il n'y a qu'à voir comment notre race, qui se dit chrétienne et civilisée, traite celles qui ne sont pas capables de résister à ses violences: les Européens font encore le commerce des nègres, et ont, suivant M. de Humboldt, plus de cinq millions d'esclaves dans les colonies! [13]

Au reste, à voir les choses d'une manière un peu étendue, on peut dire que l'humanité ne s'est pas manquée à elle-même, et que, s'il y a eu dans [I-36] le monde une effrayante masse d'agressions injustes, il y a eu encore plus de justes et d'honorables résistances. Cela est prouvé par cela seul que le genre humain n'a pas péri, que le bon droit, que les actions conservatrices de l'espèce, ont de plus en plus prévalu. Il faut donc que le mauvais droit ait été réprimé, que les méchans aient été punis; et, pour revenir à ma proposition précédente, il reste constant que l'homme injuste perd le libre usage de ses forces dans la pratique de la violence et de l'iniquité.

Ainsi l'homme, par la nature même des choses, ne peut avoir de liberté (dans l'espace où il lui a été permis d'exercer ses forces), qu'en raison de son industrie, de son instruction, des bonnes habitudes qu'il a prises à l'égard de lui-même et envers ses semblables. Il ne peut être libre de faire que ce qu'il sait ; et il ne peut faire avec sûreté que ce qui ne blesse ni lui, ni les autres. Sa liberté dépend tout à la fois du développement de ses facultés, et de leur développement dans une direction convenable.

§ 4. Si, pour être libres, nous avons besoin de développer nos facultés, il s'ensuit que plus nous les avons développées, plus est étendu, varié, l'usage que nous en pouvons faire, et plus aussi nous avons de liberté. Ainsi nous sommes d'autant plus [I-37] libres que nous avons plus de force, d'activité, d'industrie, de savoir; que nous sommes plus en état de satisfaire tous nos besoins; que nous sommes moins dans la dépendance des choses : chaque progrès étend notre puissance d'agir, chaque faculté de plus est une liberté nouvelle. Tout cela est évident de soi. Rousseau a beau mettre la liberté de l'homme sauvage au-dessus de celle de l'homme civil, son éloquence ne fera point que celui dont les facultés sont à peine ébauchées en puisse disposer aussi librement que celui qui les a développées, fortifiées, perfectionnées par la culture.

Si, pour être libres, nous avons besoin de nous abstenir, dans l'exercice de nos facultés, de tout ce qui nous pourrait nuire, il s'ensuit que mieux nous en savons régler l'emploi relativement à nous, plus nous avons appris à en faire un usage éclairé, prudent, modéré, et plus aussi nous sommes libres. Mettez un homme qui ait de bonnes habitudes morales à côté d'un homme incapable de régler aucun de ses sentimens, de satisfaire avec mesure aucun de ses appétits, et vous verrez lequel, en toute circonstance, conservera le mieux la libre disposition de ses forces.

Si, pour être libres enfin, nous devons nous défendre, dans l'emploi de nos facultés, de tout acte préjudiciable à autrui, il s'ensuit que mieux nous [I-38] savons en tirer parti sans nuire, plus nous avons appris à leur donner une direction utile pour nous-mêmes sans être offensive pour les autres, et plus aussi nous avons acquis de liberté. Cette proposition a toute la certitude des précédentes. Comparez l'état des peuples qui prospèrent par des voies paisibles à l'état des peuples qui ont fondé leur prospérité sur la domination; comparez les nations guerrières de l'antiquité aux nations industrieuses des âges modernes; comparez l'Europe, où tant d'hommes encore cherchent la fortune dans le pouvoir, à ces États-Unis d'Amérique où l'universalité des citoyens n'aspire à s'enrichir que par le travail, et vous découvrirez bientôt où il y a le plus de liberté véritable.

Les hommes ne sont donc esclaves que parce qu'ils n'ont pas développé leurs facultés et appris à en régler l'usage. Ils ne sont libres que parce qu'ils les ont développées et réglées. Il est vrai de dire, à la lettre, qu'ils ne souffrent jamais d'autre oppression que celle de leur ignorance et de leurs mauvaises mœurs; comme il est vrai de dire qu'ils n'ont jamais de liberté que celle que comportent l'étendue de leur instruction et la bonté de leurs habitudes. Plus ils sont incultes et moins ils peuvent agir; plus ils sont cultivés, et plus ils sont libres: la vraie mesure de la liberté c'est la civilisation.

[I-39]

§ 5. Il est peu de choses qu'on ait entendues plus diversement que la liberté, et dont on ait, en général, des idées plus imparfaites. Il est assez rare, au moins dans les livres de politique et de morale, qu'on la considère comme un résultat de notre développement. Loin de penser qu'elle suit le progrès de nos facultés, bien des gens s'imaginent qu'elle décroît à mesure qu'elles se perfectionnent, et que l'homme inculte, l'homme sauvage était plus libre que ne l'est l'homme civilisé. On n'a pas l'idée surtout que tous nos progrès, de quelque nature qu'ils soient, contribuent immédiatement à l'étendre. On dira bien peut-être que les hommes deviennent plus libres en devenant plus justes, en se renfermant tous plus exactement dans les bornes de l'équité; mais on ne dira pas, quoique la chose soit aussi certaine, qu'ils deviennent plus libres en devenant plus sobres, plus tempérans en apprenant à mieux user de leurs facultés respectivement à eux-mêmes. On ne dira pas non plus qu'ils deviennent plus libres par cela seul qu'ils deviennent plus industrieux, plus riches, plus instruits, bien que ce soit une vérité également incontestable. Examinons succinctement quelques-unes des idées qu'on a de la liberté. Nous achèverons par là d'éclairer et de confirmer celle que, suivant nous, on doit s'en faire.

Les hommes naissent et demeurent libres, a [I-40] dit l'assemblée constituante [14] Ce peu de mots me feraient douter que cette illustre assemblée eût de la liberté une idée bien juste. La liberté n'est pas quelque chose de fixe et d'absolu, comme cette déclaration semblerait le faire entendre. Elle est susceptible de plus et de moins; elle se proportionne au degré de culture. Ensuite, elle n'est pas une chose qu'on apporte en naissant. Il n'est pas vrai, en fait, que les hommes naissent libres; ils naissent avec l'aptitude à le devenir; mais l'instant de leur naissance est assurément celui où ils le sont le moins. S'ils ne naissent pas libres, on ne peut pas dire qu'ils demeurent tels; mais on peut dire qu'ils le deviennent, et ce qu'il faut dire c'est qu'ils le deviennent d'autant plus qu'ils apprennent à faire de leurs facultés un usage plus étendu, plus moral et plus raisonnable.

L'assemblée constituante définissait la liberté le pouvoir de faire ce qui ne nuit point à autrui [15] . Cette définition était au moins incomplète. Une des conditions de la liberté c'est bien sans doute que les hommes s'abstiennent réciproquement de se nuire; mais cette condition essentielle n'est pas la condition unique. Il ne nous suffirait pas, pour être libres, de savoir nous respecter les uns les autres, [I-41] il faut encore que chacun de nous sache se respecter soi-même. Il ne nous suffirait pas non plus d'être moraux, il faut aussi que nous soyons habiles. La liberté dépend de toutes ces conditions et non pas d'une seule ; elle est d'autant plus grande qu'elles sont toutes plus pleinement accomplies.

Un célèbre jurisconsulte anglais a sévèrement critiqué la définition de l'assemblée constituante. Il n'est pas vrai, suivant lui, que la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas. « Elle consiste, dit-il, à pouvoir faire ce qu'on veut, le mal comme le bien; et c'est pour cela même que les lois sont nécessaires pour la restreindre aux actes qui ne sont pas nuisibles [16] . » On n'est pas peu surpris de voir un philosophe aussi éminemment judicieux que Bentham placer ainsi la pleine liberté dans la licence, et trouver que les lois la restreignent en nous interdisant de faire le mal. Rien n'est assurément moins exact que cette proposition. Il n'est pas vrai que nous serions plus libres si les lois ne nous défendaient pas de nous faire mutuellement violence; il est manifeste au contraire que nous le serions beaucoup moins; nous ne jouirions d'aucune sécurité; nous vivrions dans de continuelles alarmes; presque toutes nos facultés seraient [I-42] paralysées. Les lois augmentent donc notre puissance d'agir, bien loin de la restreindre en nous interdisant certaines actions; et au lieu de dire, comme le fait Bentham, « qu'on ne saurait empêcher les hommes de se nuire qu'en retranchant de leur liberté [17] , il faut dire qu'un des meilleurs moyens d'étendre leur liberté, c'est de les empêcher de se nuire.

Au surplus l'erreur que je relève ici n'est pas particulière à Bentham. C'est un préjugé de la plupart des publicistes, que les hommes jouissent d'une liberté plus étendue dans l'état sauvage, dans ce qu'ils appellent état de nature, qu'au sein de la société perfectionnée. « Dans l'état de nature, disent-ils, les hommes jouissent d'une liberté illimitée, tandis que dans l'état de société ils sont obligés de sacrifier une portion de leur liberté pour conserver l'autre. » Tout cela me paraît très-peu exact. Observons d'abord qu'il n'existe point, en fait, d'état de nature différent de l'état de société. La société est l'état naturel de l'homme. L'homme est en état de société dans la vie sauvage, dans la vie nomade, dans la vie agricole et sédentaire. Il est également en état de nature dans tous ces états, c'est-à-dire que tous ces états lui sont naturels, ou qu'il est dans sa nature de passer par [I-43] tous. Si, dans l'infinie diversité de ceux qu'il traverse pour arriver à son plein développement, il en était quelqu'un qui méritât de préférence le nom d'état de nature, ce serait celui où il approche le plus de sa destination, l'état de société perfectionnée, et non certainement l'état imparfait qu'on a désigné par le nom d'état sauvage. Ensuite, si l'état sauvage n'est pas celui qui mérite le mieux le nom d'état de nature, il n'est pas non plus celui où l'homme jouit de la liberté la plus étendue. La liberté, bien loin d'y être illimitée, y est beaucoup plus circonscrite que dans aucun autre état. J'en ai dit assez pour le faire comprendre, et je n'insiste pas sur cette vérité qui sera d'ailleurs développée dans un autre chapitre. Enfin, il n'est pas vrai que dans l'état de société perfectionnée l'homme ne jouisse de la liberté qu'en en sacrifiant une partie, Ce qui est vrai, c'est que dans tous les états possibles l'homme ne peut être libre qu'en faisant le sacrifice de son ignorance et de ses vices, de sa violence et de ses faiblesses. Mais en faisant ce sacrifice à la liberté, ce n'est pas la liberté qu'il sacrifie, c'est ce qui la détruit ou l'empêche de naître. Il ne borne pas sa puissance en s'interdisant le vol, le meurtre, la débauche, en s'ôtant la triste faculté de déraisonner et de se mal conduire; il est visible au contraire qu'il l'étend, et ce n'est même qu'en s'enchaînant de la sorte qu'il peut se donner plus [I-44] de latitude pour agir, et acquérir toute la liberté à laquelle sa nature lui permet de prétendre.

Rien n'est plus ordinaire que de voir présenter la liberté comme quelque chose d'opposé à l'ordre, à la raison, à la sagesse. On parle continuellement d'une liberté raisonnable, d'une sage liberté par opposition à la liberté simplement dite, qui à elle seule ne paraît ni assez raisonnable, ni assez sage. On dit aussi que la liberté est précieuse, mais que l'ordre est plus précieux encore, et chaque jour on s'en vient demander, dans l'intérêt de l'ordre, le sacrifice de la liberté. Ai-je besoin de dire qu'il n'y a point entre ces choses l'opposition qu'on affecte d'y mettre? En quoi consistent la sagesse et la raison, si ce n'est dans l'usage le plus parfait de toutes nos facultés? et comment pouvons-nous jouir de la liberté, si ce n'est précisément en usant de nos facultés ainsi que le demandent la raison et la sagesse ? Où voyons-nous régner l'ordre le plus vrai? n'est-ce pas là où chacun s'abstient de toute agression, de toute injustice? Et que demande la liberté ? n'est-ce pas, entre autres choses, que chacun s'interdise la violence et l'iniquité? Il n'y a donc sous les mots d'ordre, de sagesse, de raison, aucune idée que le mot liberté n'embrasse ; et qui demande le sacrifice de la liberté dans l'intérêt de l'ordre est tout aussi ennemi de l'ordre qu'ennemi de la liberté.

[I-45]

Un préjugé peu différent de celui que je viens de combattre est celui qui présente la liberté comme un élément de trouble, et le despotisme comme un gage de paix. C'est le sens de cet adage politique si connu et si fréquemment cité: Malo periculosum libertatem quam quietum servitium: je préfère les orages de la liberté à la paix de la servitude. Il est insensé d'allier ainsi les idées d'ordre et de sécurité au despotisme, et celles d'agitation et de péril à la liberté. Si le despotisme était, plus que la liberté, favorable au repos des hommes, il faudrait le préférer, cela est indubitable. Mais il n'en est point ainsi : ce qui trouble le monde, au contraire, c'est le despotisme; ce qui le pacifie, c'est la liberté ; et voilà justement pourquoi la liberté est préférable au despotisme. C'est la liberté qui est tranquille, c'est le despotisme qui est turbulent. Partout où des hommes en veulent opprimer d'autres, il y a violence, désordre et cause de désordres; partout où nul n'affecte de prétentions dominatrices, partout où il y a liberté, il y a repos et gage de repos. Il ne faut qu'ouvrir les yeux pour s'en convaincre. Comparez les pays où il y a le plus de tyrannie à ceux où il y en a le moins, et dites si les plus libres ne sont pas aussi les plus paisibles? Quoi de plus horriblement convulsif que le despotisme turc! quoi de plus profondément paisible que la liberté anglo-américaine!

[I-46]

Certaines personnes placent, dans leur estime, la liberté fort au-dessous de la sûreté; d'autres l'estiment moins que la propriété; d'autres, moins que l'égalité, et toutes croient devoir la distinguer de ces choses. Cette distinction me paraît peu motivée. Il y a ici plus de différence dans les mots que dans les idées qu'ils expriment ; et quiconque tient à sa sûreté, quiconque regarde la propriété et l'égalité comme des choses importantes, doit, par cela même, attacher le plus grand prix à la liberté. Toutes ces choses en effet ne peuvent exister qu'aux lieux où la liberté règne. Il y a sûreté là où aucun homme ne songe à faire violence à aucun autre. Il y a propriété là où aucun homme n'en empêche aucun autre de disposer comme il lui plaît, en tout ce qui ne nuit pas à autrui, de sa personne, de ses facultés et du produit de ses facultés. Il y a égalité non pas là où tout le monde possède le même degré de vertu, de capacité, de fortune, d'importance, car une telle égalité ne peut exister nulle part; mais là où nul ne possède que l'importance qui lui est propre, là où chacun peut acquérir toute celle qu'il est légitimement capable d'avoir. L'égalité, la propriété, la sûreté résultent donc, sinon de toutes les causes qui concourent à la production de la liberté, du moins de l'une de celles qui contribuent le plus à la produire, c'est-à-dire de l'absence de toute injuste [I-47] prétention, de toute entreprise violente. Ces choses sont la liberté même, considérée sous un certain point de vue. La sûreté est spécialement cette liberté de disposer de sa personne, la propriété cette liberté de disposer de sa fortune, l'égalité cette liberté de s'élever en proportion de ses moyens, qui se manifestent là où chacun se tient dans les bornes de la modération et de la justice.

§ 6. Parmi les erreurs où l'on tombe au sujet de la liberté, il en est une de particulièrement fâcheuse, et qu'il faut, pour cela, que je considère à part. On veut que la liberté résulte non de l'état de la société, mais de la volonté du gouvernement. On dit qu'il y a liberté de faire une chose quand le gouvernement la permet; on dit qu'il y a dans un pays tout juste autant de liberté que le gouvernement en accorde ; et par gouvernement on entend une chose distincte de la société, et existant en quelque sorte en dehors d'elle.

C'est là, je crois, une manière très-inexacte et très-incomplète d'envisager la chose.

Il n'y a pas moyen d'abord de distinguer le gouvernement de la société. Le gouvernement est dans la société ; il en fait intrinsèquement partie ; il est la société même considérée dans l'un de ses principaux modes d'action, savoir la répression des violences, le maintien de l'ordre et de la sûreté. [I-48] Les formes suivant lesquelles il exerce cette action, et la manière plus ou moins éclairée et plus ou moins morale dont il l'exerce dépendent essentiellement de la volonté de la société. Il est, dans tous les temps, l'expression exacte des idées et des habitudes politiques qui prédominent au milieu d'elle, ou dans les pays dont elle est entourée et à l'influence desquelles elle est plus ou moins soumise [18] . Plus ces idées et ces habitudes sont imparfaites, et plus le gouvernement est imparfait. Il est d'autant meilleur qu'elles sont meilleures elles-mêmes. Il n'est pas une institution défectueuse, il n'est pas un acte vicieux du pouvoir dont on ne puisse montrer avec détail toutes les causes dans l'état de la société. Au lieu donc de dire que la liberté dépend uniquement de cet ensemble d'individus et de corps constitués auquel on donne le nom de gouvernement, il faudrait dire d'abord qu'elle dépend de la bonté des idées et des habitudes politiques qui prédominent parmi les peuples.

Ensuite cette expression, quoique plus exacte, aurait encore le défaut de ne pas donner une idée complète des sources de la liberté. La liberté en effet ne dépend pas uniquement de la bonté de nos idées et de nos habitudes politiques; elle dépend de la bonté de toutes nos idées et de toutes nos [I-49] habitudes; c'est-à-dire que nous sommes d'autant plus libres que nous savons faire, sous tous les rapports, un meilleur usage de nos facultés. Il est vrai que les connaissances et les vertus propres à constituer le bon citoyen en peuvent faire supposer un grand nombre d'autres, et que lorsqu'un peuple est parvenu à un point de culture assez élevé pour se bien conduire politiquement, il y a lieu de croire qu'il a fait des progrès considérables dans les autres parties de la civilisation, et qu'il jouit, sous tous les rapports, d'une liberté fort étendue. Mais de ce que la capacité politique en fait ordinairement supposer un grand nombre d'autres, il ne faut pas conclure que la liberté vient uniquement de celle-là ; elle vient de celle-là et des autres; elle découle généralement de toutes; elle s'accroît par le progrès de tous nos moyens. Je ne vois pas la moindre raison pour dire que nous devenons libres en nous formant à la justice publique et non en nous formant à la justice privée, en devenant habiles dans le gouvernement et non en devenant habiles dans l'agriculture, le commerce ou tel autre mode spécial d'activité. Nos progrès en effet ont tous également pour résultat d'écarter quelques-uns des obstacles qui s'opposent à l'exercice de nos forces: ils ont donc tous pour résultat de contribuer immédiatement à l'extension de notre liberté.

[I-50]

Non-seulement la liberté ne gît pas tout entière dans ce que nous avons de vertu et d'habileté politiques, mais nos autres développemens mêmẹ ne dépendent pas nécessairement de celui-là. Nous commençons à faire des progrès en intelligence, en industrie, en morale, long-temps avant d'être sortis politiquement de la barbarie. Il est vrai que la barbarie politique rend d'abord ces progrès excessivement lents; mais l'expérience démontre qu'elle ne les rend pas absolument impossibles. Il suffit,, pour s'en convaincre, de considérer à travers quelle série de guerres, de violences et de désordres publics de toute espèce la civilisation est parvenue à se faire jour.

Encore une fois, il n'est done pas vrai que toute la liberté soit renfermée dans ce que nous avons de capacité politique, ni même que nos autres progrès dépendent nécessairement de ceux que nous avons faits sous ce rapport. La capacité politique est ordinairement la dernière qu'un peuple acquiert [19] . Se bien conduire politiquement est la dernière chose dont il devient capable. Ce dernier progrès couronne la liberté; mais il n'est pas la liberté tout entière. Il rend, à mesure qu'il s'accomplit, les[I-51] autres progrès plus faciles; mais il n'est sûrement pas la condition de tout progrès. Un peuple peut jouir d'une immense liberté avant de s'être élevé au gouvernement de lui-même, et surtout avant d'avoir appris à se gouverner raisonnablement. Il peut y avoir chez lui beaucoup de savoir, d'industrie, de capitaux, de bonnes habitudes personnelles et relatives. Or il est visible qu'il ne peut avoir acquis tout cela sans s'être procuré, par cela même, une grande puissance, sans s'être donné beaucoup de facilité et de latitude pour agir. Il ne faut pas sans doute exclure la plus haute des capacités, la capacité politique de l'idée de la liberté; mais il ne faut pas l'y comprendre seule. Pour la définir avec exactitude, il faudrait faire l'inventaire de tout ce que l'humanité possède de connaissances réelles et de véritables vertus. Elle est égale pour chaque peuple à ce qu'il a fait de progrès dans toutes les branches de la civilisation; elle se compose de tout ce qu'il a de savoir-faire et de savoir-vivre : voilà sa véritable définition.

[I-52]

CHAPITRE II.

Influence de la race sur la liberté.↩

§ 1. Les hommes, ai-je dit, sont d'autant plus libres qu'ils ont plus développé leurs facultés et mieux appris à en régler l'usage. Mais d'abord les facultés de toutes les races d'hommes sont-elles susceptibles du même degré de rectitude et de développement?

§ 2. Il n'est peut-être pas d'espèce vivante qui offre des variétés plus nombreuses que le genre humain. Ces variétés, par des causes qui ne nous sont que très-imparfaitement connues, se sont tellement multipliées, qu'il est devenu comme impossible d'en faire une énumération exacte. On peut cependant, en supprimant un nombre infini de nuances intermédiaires, et en ne tenant compte que des différences les plus saillantes, en noter un certain nombre de très-distinctes. Les zoologistes en comptent ordinairement cinq: la Caucasienne, qu'ils placent au centre, et qu'ils regardent comme [I-53] la souche du genre humain ; la Mongole et l'Ethiopienne, qui sont aux deux extrémités opposées, et à une égale distance de la première; enfin, l'Américaine et la Malaie, qui se trouvent comme intermédiaires, la première entre la caucasienne et la mongole, et la seconde entre la caucasienne et l'éthiopienne [20] .

Les principaux traits caractéristiques de chacune de ces races sont assez connus.

Ce qui distingue surtout la caucasienne, c'est une peau blanche; un teint rosé ou tendant au brun; des joues douées de la faculté singulière de rougir, de pâlir, et de trahir ainsi les émotions de l'ame; une chevelure douce, épaisse et plus ou moins bouclée ; une figure ovale et droite ; le haut de la tête et surtout le front très-développés; le [I-54] devant du crâne s'abaissant perpendiculairement du côté de la face, etc.

La variété mongole est particulièrement caractérisée par un teint olive tirant sur le jaune ; des cheveux noirs, droits, gros et clair-semés; peu ou point de barbe ; une tête carrée ; une face large et plate avec un front étroit et bas ; les pommettes des joues saillantes; les yeux bridés et obliquement fendus; de grandes oreilles; des lèvres épaisses; une taille en général plus courte et plus ramassée que celle des Européens.

Les principaux traits de la variété éthiopienné sont une peau d'ébène; des cheveux noirs et laineux; le crâne comprimé par les côtés, aplati sur le devant, et s'allongeant démesurément en arrière ; un front bas, étroit et irrégulier; des yeux ronds et à fleur de tête; les os des joues proéminens; les mâchoires étroites et saillantes; les dents incisives supérieures inclinées en avant; le menton retiré en arrière; de grosses lèvres, un nez épaté et se confondant en quelque sorte avec la mâchoire supérieure; les genoux ordinairement tournés en dedans.

Tels sont les traits des trois variétés les plus prononcées et les plus distantes l'une de l'autre. Ceux des deux variétés intermédiaires n'en sont que des nuances différentes, qui servent comme de transition de la race caucasienne à ses deux dérivations [I-55] les plus opposées. Les traits de la race américaine sont un mélange de ceux de la râce caucasienne et de la race mongole; les traits de la race malaie sont un mélange de ceux de la race caucasienne et de la race éthiopienne [21] .

On sent que des signalemens aussi généraux né sauraient convenir également à toutes les nuances qu'embrasse chaque variété. Cependant il n'est pas douteux qu'ils ne s'appliquent plus ou moins à chacune d'elles, et l'on a pu dire avec une certaine exactitude quels sont les peuples dont chaque variété se compose.

On a compris dans la race blanche ou caucasienne tous les Européens anciens et modernes, moins les Lapons et les débris de la race finnoise; tous les habitans anciens et houveaux de l'ouest de l'Asie, dans l'étendue des pays qu'embrassent l'Oby, la mer Caspienne et le Gange; enfin les habitans du nord de l'Afrique, en y réunissant quelques tribus avancées vers le sud.

La race jaune ou mongole à embrassé le resté dés nations asiatiques, les Lapons et les Finnois au nord de l'Europe, et les Eskimaux répandus à l'extrémité la plus septentrionale de l'Amérique, depuis le détroit de Béring jusqu'aux confins du Groenland.

[I-56]

Toutes les nations de l'Afrique qui ne font pas partie de la première variété, ont été comprises dans la race noire ou éthiopienne.

La variété rouge ou américaine a été composée de tous les naturels de l'Amérique, moins les Eskimaux.

Enfin, à la variété brune ou malaie ont appartenu tous les habitans des nombreuses îles de la mer du Sud, depuis le vrai Malai que sa couleur, ses traits, ses cheveux longs et doux rapprochent beaucoup de la race européenne, jusqu'au sauvage de la terre de Diémen, qui, par sa peau noire et sa chevelure courte, crépue et serrée, paraît se confondre avec l'Africain [22] .

Les différences que nous venons de noter entre les principales variétés du genre humain ne sont pas les seules qui les distinguent. Ces variétés, si fortement séparées par la couleur, les traits, les cheveux, l'air de la tête, ne diffèrent guère moins par la taille, par les proportions du corps, peut-être par la finesse des sens, mais surtout par la forme et la capacité du crâne, par le volume et le mode de développement du cerveau.

Il y a certainement quelque distance du crâne haut et bombé de l'Européen au crâne large et aplati du Mongol, ou au crâne étroit et oblong du [I-57] nègre. Cette distance serait sensible alors même que, dans chaque race, on prendrait ses objets de comparaison dans les formes moyennement caractérisées. Tous les Caucasiens sans doute n'ont pas le front haut, ni tous les Mongols le crâne aplati, ni tous les Ethiopiens le crâne allongé ; mais on ne peut nier que cette différence, dans la conformation du crâne, ne soit, en général, un des types les plus caractéristiques de chacune de ces races....

Le volume et la disposition du cerveau paraissent avoir, dans la race caucasienne, une supériorité marquée sur les deux variétés qui s'éloignent le plus d'elle. Les organes de l'intelligence sont ceux qui prédominent dans la tête de l'Européen, et ceux de l'animalité dans la tête du Mongol et surtout du nègre. Ces dernières races sont peut-être mieux partagées du côté des sens; mais la première paraîtrait supérieure par les organes de la pensée. La face, qui est petite dans le Caucasien, comparativement au reste de la tête, est énorme dans le Mongol, et surtout dans l'Ethiopien relativement au volume du cerveau [23] .

Les proportions du corps ne sont guère moins différentes. Le Mongol a le buste large et carré [I-58] les extrémités courtes et musculeuses [24] . Le nègre, au contraire, est mince du corps et surtout des reins; il a souvent les extrémités longues et grêles, et presque toujours la jambe et le pied renversés en dedans [25] . Le Caucasien s'éloigne également de ces formes; il n'est ni trapu comme le Mongol, ni fluet et dégingandé comme l'Ethiopien.

Au surplus, il ne s'agit point ici d'attribuer la supériorité à la race caucasienne, ni de constituer les races de ébuleur dans un état d'infériorité il s'agit seulement de noter quelques-unes des différences qui distinguent les diverses races; et quand on ne serait pas frappé de toutes les remarques qui ont été faites à l'avantage de la race blanche, il n'en resterait pas moins évident qu'il existe, sous beaucoup de rapports, des différences très-saillantes entre les grandes variétés dont la famille humaine se compose.

Ajoutons à ces remarques que les diverses variétés, tant qu'elles ne s'allient point entre elles, conservent invariablement les caractères qui leur sont propres. Ces caractères restent les mêmes sous toutes les latitudes et dans tous les climats. L'Américain est rouge d'un bout de l'Amérique à [I-59] l'autre ; l'Africain reste noir sous les glaces du pôle ; l'Européen naît blanc sous le soleil d'Afrique ; les Maures et les Arabes, qui sont de notre race, font encore, après une longue suite de générations, des enfans qui sont, en faissant, aussi blancs que les nôtres [26] . Les Hottentots restent éternellement petits à côté des Cafres qui sont grands; et les Chaymas, chétifs et fluets, à côté des Caraïbes ou des Carives qui sont énormes. Les Gallas, nation africaine placée directement sous la ligne, ont, suivant Bruce [27] , un teint presque blanc que n'altèrent pas les feux du soleil; et les Cafres, qui sont à quelques degrés du cap, sous un climat don't la chaleur est très-supportable, conservent, suivant Paterson [28] , leur peau du noir d'ébène le plus foncé. Une même race, qui ne se mêle pas, reste identique sous les climats les plus divers [29] . Dès races diverses, qui ne se mêlent pas, conservent toutes, dans un même pays, les traits qui leur sont propres. Les mêmes quartiers du globe ont été successivement habités par des peuples très-différens, sans que les traits caractéristiques d'aucun dé ces peuples aient subi la moindre altération. Il n'est pas au pouvoir dé l'homme enfin de modifier sa postérité en agissant sur lui-même. Nulle mutilation, [I-60] accidentelle ou volontaire, n'est transmissible par la génération : les Caraïbes se déforment artistement le crâne; les femmes chinoises réduisent leur pied au tiers de ses justes dimensions; certains sauvages s'allongent démesurément les oreilles, et nul d'eux ne réussit à transmettre ces difformités à ses descendans. Il y a trois ou quatre mille ans que les Juifs se livrent à la pratique de la circoncision, et leurs enfans naissent encore incirconcis, dit le docteur Prichard [30] .

§ 3. Ce serait sortir du sujet que je traite que de rechercher ici d'où ont pu provenir ces différences entre les principales variétés de notre espèce. Sont-elles originaires ou adventices? A-t-il existé primitivement plusieurs races distinctes, comme le croient quelques auteurs, ou bien le genre humain était-il identique dans son origine, et toutes les variétés de l'espèce humaine ne sont-elles que des déviations plus ou moins sensibles de ce type original et primitif? S'il en est ainsi, comment se sont opérées ces déviations? Ont-elles été le fruit du climat, du sol, des alimens, ou d'autres causes extérieures, comme on l'avait toujours prétendu ; ou bien, comme on l'a récemment expliqué, ont-elles été produites par cette tendance des espèces à la variation, qui est, dit-on, une [I-61] loi du monde physique, qui agit également sur les plantes et sur les animaux, qui agit surtout dans l'état de domesticité, et avec une force d'autant plus grande qu'on est dans un état plus avancé de culture et de civilisation [31] ?

Toutes ces questions, plus ou moins curieuses, [I-62] plus ou moins importantes, sont du domaine de la zoologie, et je n'ai point à m'en occuper dans cet ouvrage. Mais ce dont je peux et dois m'occuper ici, c'est de savoir si des différences aussi sensibles, aussi permanentes entre les variétés, n'en doivent entraîner aucune dans le degré de culture, et par suite dans le degré de liberté dont elles sont susceptibles.

§ 4. Il est difficile de douter qu'elles n'en entraînent de considérables. On sait à quel point l'âge, les infirmités, les passions influent sur l'usage que l'homme est capable de faire de ses forces: comment la différence de conformation serait-elle, à cet égard, sans influence? On reconnaît que cette différence en peut mettre une grande entre la capacité de deux individus : comment n'en mettrait-elle [I-65] aucune entre la capacité de deux races? On avoue que, hors du genre humain et dans les autres espèces d'animaux, toutes les variétés ne sont pas susceptibles d'une éducation uniforme; que, par exemple, il n'est pas possible de donner au cheval flamand la vitesse du cheval anglais ou limosin, de procurer au dogue l'agilité du lévrier, de donner au lévrier l'odorat du chien de chasse, de communiquer au mâtin l'intelligence du barbet et du chien de berger: comment done serait-il plus facile de tirer un même parti de toutes les races d'hommes? Existe-t-il entre un Boschisman et un naturel d'Europe, entre un Caraïbe et un Caucasien moins de différence qu'entre un mâtin et un chien de chasse, qu'entre un coursier arabe et le cheval pesant que nous employons aux charrois?

Je suis loin de prétendre (et j'insiste sur cette remarque, parce que plusieurs écrivains qui m'ont combattu paraissent n'y avoir fait aucune attention), je suis loin de prétendre, dis-je, que certaines variétés de notre espèce ne sont susceptibles d'aucune culture; je crois, au contraire, qu'une quảlité commune à toutes, c'est de pouvoir se perfectionner par l'éducation; mais, en même temps, il me paraît impossible d'admettre qu'elles sont toutes également perfectibles [32] .

[I-64]