GUSTAVE DE MOLINARI,

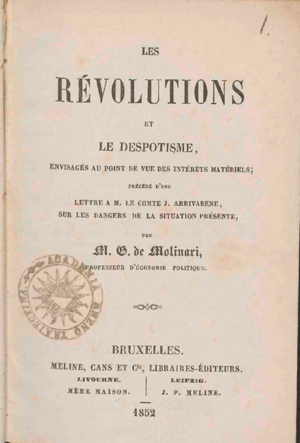

Les Révolutions et le despotisme envisagés au point de vue des intérêts matériels (1852)

|

|

| Gustave de Molinari (1819-1912) |

[Created: 31 December, 2017]

[Updated: 26 December, 2023 ] |

The Guillaumin Collection

|

This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |

Source

, Les Révolutions et le despotisme envisagés au point de vue des intérêts matériels; précédé d'une lettre à M. le Comte J. Arrivabene, sur les dangers de la situation présente, par M. G. de Molinari, professeur d'économie politique (Brussels: Meline, Cans et Cie, 1852).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Molinari/Books/1852_RevolutionsDespotisme/index.html

Gustave de Molinari, Les Révolutions et le despotisme envisagés au point de vue des intérêts matériels; précédé d'une lettre à M. le Comte J. Arrivabene, sur les dangers de la situation présente, par M. G. de Molinari, professeur d'économie politique (Brussels: Meline, Cans et Cie, 1852). Deuxième Partie, pp. 81-152.

This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.

This book is part of a collection of works by Gustave de Molinari (1819-1912).

Table of Contents

[Not included on this page]: PREMIERE PARTIE. Lettre à M. le comte Jean Arrivabene, sur les dangers de la situation présente. pp. 3-80. [I have not yet finished editing the first part of this book, the "Letter to Count Arrivabene."]

Deuxième Partie. Les Révolutions et le despotisme envisagés au point de vue des intérêts matériels, pp. 81-152.

Appendices, pp. 155-94

Deuxième Partie.

Les Révolutions et le despotisme envisagés au point de vue des intérêts matériels. [1]

[83]

Les changements brusques ne se font jamais sans une certaine perte de forces vives; d'après ce principe, les révolutions politiques sont toujours funestes, à moins que l'on ne donne aux forces une direction plus utile, en consentant à une partie.

QUETELET. Du système social et des lois qui le régissent.

I↩

L'économie politique a deux ennemis irréconciliables : l'esprit de révolution et l'esprit. de réaction. Savez-vous pourquoi? Parce que l'un conduit à l'anarchie et l'autre au despotisme , et qu'au point de vue des intérêts généraux de la [84] société, l'anarchie et le despotisme sont presque également funestes. Aussi, chose digne d'attention, aux époques où la société s'est trouvée à la merci des partis extrêmes, où les garanties nécessaires et légitimes de la propriété ou de la liberté des citoyens ont été foulées aux pieds, on chercherait vainement un économiste au nombre des défenseurs et des courtisans du pouvoir. Au XVIIIe· siècle, les économistes, l'illustre Turgot à leur tête, dirigeaient tous leurs efforts vers la réforme des abus que la féodalité et le despotisme avaient accumulés en France. Un moment, Turgot fut ministre, et ce moment il l'employa à affranchir l'industrie des vieilles entraves qui pesaient sur elle, il supprimer les maîtrises et les jurandes, il établir la liberté du commerce des grains, à réformer les dépenses de la cour. Mais les gens qui vivaient des abus et qui s'en trouvaient bien, se liguèrent contre Turgot, et le ministre réformateur fut obligé de quitter le pouvoir. Quand je dis que Turgot fut obligé de quitter le pouvoir, je me trompe. Il aurait pu [85] rester ministre s'il l'avait voulu. Il lui aurait suffi pour cela de mettre une sourdine à ses convictions, et de fermer les yeux sur les abus. On n'exigeait pas autre chose de lui. Mais Turgot était un homme intelligent, et un honnête homme. En étudiant la société, en consultant ses besoins, en allant à la source de ses maux, il s'était convaincu de la nécessité de réformer le régime alors en vigueur, et il ne voulut point se rendre complice de ce régime. Il préféra une retraite honorable à un pouvoir sans honneur. A quelques années de distance, la révolution française donnait raison il Turgot. Ces réformes dont il apercevait la nécessité, mais qu’il voulait accomplir lentement, pacifiquement, la révolution les improvisa et les imposa avec une irrésistible violence. Bientôt même, dans ce brusque mouvement imprimé à des masses qui étaient naguère vouées à une immobilité séculaire, le but qu'il s'agissait d'atteindre fut dépassé. De la liberté constitutionnelle on tomba dans l'anarchie démagogique. Que firent alors les économistes ? [86] Ils demeurèrent ce qu'ils étaient auparavant : des libéraux, Comme ils avaient poursuivi, au nom de la liberté, la réforme des abus de l'ancien régime, ils résistèrent, au nom de la liberté encore, à la tyrannie sanguinaire du régime nouveau. Dans la fatale journée du 10 août, un économiste qui avait joué un rôle important. à l'Assemblée constituante, Dupont de Nemours, était au premier rang des gardes nationaux volontaires qui coururent défendre le malheureux Louis XVI. Proscrit sous la Terreur, il dut la vie à la journée du 9 thermidor, A quelque temps de là , il plaidait de nouveau la cause des libertés constitutionnelles, et il se faisait proscrire une seconde fois par le Directoire. Sous l'Empire, les économistes étaient enveloppés dans la réprobation dont Bonaparte frappait les idéologues, c'est-à-dire les hommes qui se permettaient de trouver que le régime du sabre n'était pas le plus parfait des régimes possibles, et la police interdisait, à cette époque, la réimpression du Traité d'économie politique de J .-B. Say. Sous la restauration, [87] deux économistes, MM. Comte et Dunoyer, s'honoraient par l'énergique résistance qu'ils opposaient aux doctrines ultra-réactionnaires des revenants de l'ancien régime. Enfin, à une époque récente, nous avons vu les économistes défendre la liberté contre les successeurs de Robespierre et de Babeuf, contre la queue de 95, comme ils la défendaient sous la restauration contre la queue de l’émigration. Et si le malheur du temps condamnait la société à séjourner de nouveau dans les limbes du despotisme, l'exemple des Dupont de Nemours, des J.-B. Say, des Comte et des Dunoyer, trouverait, croyez-le bien, des imitateurs.

Comment donc se fait-il qu'on n'ait pas rencontré encore un seul économiste parmi les fauteurs de l’anarchie ou parmi les courtisans du despotisme? Comment se fait-il que tous les hommes qui ont cultivé, depuis un siècle, la science économique, soient demeurés toujours entre ces deux extrêmes? Comment se fait-il qu'aucun d'eux ne se soit laissé entraîner par l'esprit de [88] révolution jusqu'à la démagogie, par; l'esprit de réaction jusqu'au despotisme? A quoi cela tient-il?

Cela tient à ce qu'en étudiant l'organisation de la société, en recherchant les causes de la prospérité ou de la décadence des nations, on acquiert la conviction profonde, irrésistible, que les deux situations extrêmes dont je viens de parler sont, presque également funestes au bien-être, à la santé du corps social.

Que les révolutions, considérées au point de vue de la prospérité et de l'avancement des sociétés, soient généralement des oeuvres funestes, de véritables catastrophes, cela ne saurait plus, je crois, faire l'objet d'un doute. On peut disputer sur les causes qui amènent les révolutions. On peut en rejeter la responsabilité de préférence sur tel parti ou sur tel autre. On peut se demander, par exemple, ce qui, de l'orgueil, de l'entêtement et de la cupidité des bénéficiaires des vieux abus, ou de la fougue impatiente et de l'inexpérience présomptueuse des novateurs, a le [89] plus contribué à déchainer la tempête. Les avis peuvent être partagés à cet égard. Mais quand on observe la société, en butte à ce terrible conflit des passions humaines, quand on compte, plus tard, les existences que la révolution a déracinées, les intérêts qu'elle a brisés, les épargnes qu'elle a dissipées, on s'aperçoit, à n'en plus pouvoir douter, que la révolution est un mal. On plaint alors les peuples qui n'ont pas su gouverner, contenir assez efficacement leurs passions pour les empêcher de se heurter comme les rafales d'un ouragan. On les plaint, mais parfois aussi, quand ou a été victime de leurs imprudences, quand on se trouve exposé par un fatal voisinage à supporter une part imméritée de leur châtiment, on finit par les maudire.

Je n'ignore pas que cette manière de juger les révolutions n'est pas conforme il l'opinion généralement répandue. Notre génération, par exemple, a été élevée à admirer, à vénérer la révolution de 1789. Dès notre enfance, nous avons été dressés à répéter comme des [90] perroquets ces phrases toutes faites: que la révolution française a émancipé le monde; que la France révolutionnaire a élaboré le progrès au profit de tous les peuples; que les armées de la révolution ont été les messagères glorieuses des idées de la révolution, des principes de la révolution; qu'elles portaient au bout de leurs baïonnettes la liberté, l'égalité et la fraternité, etc. Voilà les billevesées creuses dont nous avons été nourris et dont nous n'aurions pas manqué, à notre tour, de nourrir nos enfants, si nous n'avions pas eu la triste occasion d'en reconnaître l'inanité. Ce n'est pas que ,je veuille méconnaître l'utilité et la grandeur de quelques-uns des principes que la Révolution française a essayé de faire prévaloir. Non! je ne dirai pas de la révolution ce qu'en disait M. de Maistre: qu'elle est la pure impureté. J'admire l'élan généreux qui lui a donné naissance, je m'incline devant les nobles principes de tolérance et de liberté qu'elle n proclamés à la face du monde. Mais cet élan, mais ces principes, ils sont antérieurs à la [91] révolution, et, je tiens pour ma part que la révolution les a compromis au lieu de les servir. Je tiens que les moyens révolutionnaires, l'échafaud à l'intérieur, les baïonnettes au dehors ont été des instruments de la barbarie, et non des véhicules de progrès.

Les historiens qui ont raconté les événements de la révolution française ne possédaient, pour la plupart, que des notions économiques incomplètes ou superficielles. Aussi se sont-ils abstenus de la juger au point de vue économique. Aussi ne s'est avisé de dresser le bilan de la révolution. Aucun n'a recherché, même d'une manière approximative, ce qu'elle a coûté et ce qu'elle a rapporté.

Permettez-moi de vous donner une simple esquisse de ce bilan monstrueux. Permettez-moi de jeter un simple coup d'oeil sur le passif de la révolution de 1789 et sur son actif. Cet aperçu vous fera comprendre mieux que toute autre démonstration pourquoi les économistes ne sont pas révolutionnaires.

[92]

Dans le passif de la révolution de 1789, il faut d'abord comprendre les existences que les échafauds et les guerres révolutionnaires, mille fois plus meurtrières que les échafauds, ont tranchées. Il faut y compter la perte de tant d'hommes qui ont été arrachés à des occupations paisibles et productives pour aller périr sous le couteau des guillotines ou sous la mitraille des champs de bataille. On a l'habitude, je le sais, de compter pour peu de chose la vie des hommes. On a coutume de dire que les vides que les proscriptions, la guerre, la peste, ou tout autre fléau destructeur, occasionnent dans la population, sont bientôt comblés de telle manière qu'il n'y paraît plus. Cela me rappelle un mot, souvent répété, du grand Frédéric, à l'aspect du champ de bataille de Rosbach : Une nuit de Berlin réparera tout cela. Eh bien, ce mot n'était pas seulement inhumain, il était encore économiquement faux. Un homme, en effet, c'est un capital. Quand un fléau moissonne un homme dans la force de l'âge, toute la dépense [93] qui a été faite pour élever cet homme et pour le rendre propre à la production se trouve perdue. Sans doute, le vide finit par se combler, mais, en attendant, la société est privée des services d'un travailleur instruit, dressé, formé, et elle est obligée de dépenser un capital supplémentaire pour former un nouveau travailleur qui soit apte à remplacer celui qui a péri. Quand donc on dit que la destruction d'hommes occasionnée par une guerre ne coûte rien à la société, c'est, pardonnez-moi cette comparaison peu noble, mais d'une exactitude rigoureuse, c'est comme si l'on disait que la destruction de chevaux occasionnée par la morve ne coûte rien à l'agriculture. Or savez-vous combien d'hommes la révolution française et les guerres qui en ont été les conséquences, ont fait périr de mort violente? Sir Francis d'Ivernois, un des rares écrivains qui ont étudié cette lamentable époque au point de vue économique, n'en porte pas le nombre à moins de deux millions et demi, pendant la période de 1789 à 1799, et je suis [94] convaincu que son estimation est des plus modérées. Il convient de remarquer encore que les hécatombes humaines que la révolution sacrifiait sur ses échafauds et sur ses champs de bataille étaient généralement prélevées sur les classes utiles ; qu'elles se composaient d'individus dont l'intelligence et l'industrie étaient auparavant appliquées à la production. [2]

L'élite des hommes d'intelligence et d'énergie que comptait la forte génération de 89 fut sacrifiée sur les échafauds. Quant aux armées, elles cessèrent de se composer, comme auparavant, de la tourbe des mauvais sujets et des paresseux, de la lie de la population. Ces hommes nuisibles qui recrutaient jadis les armées, où leurs passions violentes se trouvaient à la fois satisfaites et refrénées, ces hommes nuisibles ne suffisaient plus à la révolution. Elle inventa cette terrible machine de la conscription, à l'aide de laquelle elle moissonna lies hommes dans tous les rangs [95] de la société, elle enleva le laboureur à sa charrue, l’artisan à son métier, le négociant à son comptoir, le savant ou l'homme de lettres à son cabinet pour envoyer pèle-mêle, ces hommes utiles à l'abattoir de ses champs de bataille.

Les hommes que la conscription lui livrait par centaines de mille et que ses généraux sacrifiaient avec une prodigalité jusqu'alors inouïe dans les fastes de la guerre, avaient donc bien une antre valeur que ceux qui périssaient dans les guerres de l'ancien régime. De là, en grande partie, la stérilité, l'absence de talent et de vigueur dans les arts, dans les lettres, dans l'industrie, qui se remarquent après la grande explosion révolutionnaire. C'est que l'élite de la nation avait été décimée et que les nouvelles générations n'avaient pu se former pour la production, au milieu des fureurs et des désastres de la guerre civile et de la guerre étrangère.

Mais la perte que la révolution causait à la société ne se bornait pas à une destruction d'hommes utiles. Non-seulement ces hommes [96] étaient enlevés aux emplois productifs, ils cessaient de contribuer à la production de la richesse et aux progrès des arts de la civilisation, mais encore ils étaient entretenus aux dépens des producteurs et employés, pour la plupart, à détruire de la richesse.

La révolution détruisait les hommes de deux manières, par la main du bourreau et par le fer des batailles.

Or, ces deux procédés de destruction étaient presque également coûteux. Sans doute, le terrorisme révolutionnaire ne se mettait pas en frais pour l'entretien de ses victimes. D'ailleurs, ils ne les gardait pas longtemps. Mais ce qui était horriblement coûteux, c'était l'appareil dont il se servait pour les atteindre et les détruit'e; c'était la multitude des dénonciateurs, des geôliers, des juges, des bourreaux, qu'il fallait alimenter, gorger, pour maintenir en activité la hideuse machine de la Terreur. En même temps, il fallait entretenir d'innombrables armées pour les besoins sans cesse renaissants de la guerre civile [97] et de la guerre étrangère. Comment s'y prenait la révolution pour faire face à des dépenses si formidables? Elle inventait des assignats, elle renouvelait, sur une échelle immense, les confiscations, les réquisitions, les contributions de guerre, et elle mettait la banqueroute à l'ordre du jour; en dix ans, elle émettait pour 45 milliards d'assignats. C'était, à la vérité, une valeur nominale, car cette masse de papier-monnaie ne représenta jamais plus de quinze cents millions ou deux milliards en valeur effective; mais ce ne fut pas moins un emprunt forcé, prélevé sous la plus désastreuse des formes, et qui ne fut jamais remboursé. Quant aux confiscations, aux réquisitions et aux contributions de guerre, il serait impossible d'en évaluer le montant même d'une manière approximative. Rien n'échappait aux confiscations et aux réquisitions. Quand on avait enlevé à un malheureux paysan, les fils qui l'assistaient dans son travail, on requérait son cheval et sa charrette pour les transports militaires, son bétail pour la subsistance [98] de l'armée, et jusqu'au soc de sa charrue pour en forger des armes de guerre.

On requérait encore, pour l'alimentation des armées ou pour celle des villes, la provision de blé qu'il avait dans son grenier, et on la lui payait en assignats dépréciés, au taux d'un tarif maximum. Lorsqu'il s'avisait de résister à de si abominables exactions, on le traitait d'aristocrate ou d’accapareur, et on l'envoyait à l'échafaud. Encore si les aliments et les autres objets extorqués au moyen des réquisitions étaient arrivés à leur destination! Mais le plus souvent ils demeuraient consignés dans les magasins de la république, où les charançons et les munitionnaires en faisaient leur profit.

Car les armées manquaient de tout, et elles .vivaient de maraude. Lorsque, faute de pouvoir les nourrir à l'intérieur, on les précipita sur l'Europe, elles vécurent de contributions de guerre. Les peuples oublient vite et le souvenir des contributions de guerre de la première révolution commence à se perdre; c'était pourtant [99] un gros chapitre, et un chapitre instructif! Certains pays s'étaient engraissés pendant la période de paix assez longue qui précéda la révolution, la Belgique et l'Italie par exemple. La révolution se chargea de les dégraisser. Ses généraux et ses proconsuls entendaient merveilleusement cette besogne-là. Danton se chargea de la Belgique, et Danton ne faisait pas les choses à demi. L'embonpoint ne nous gênait plus après la visite de Danton et des patriotes de 92.

En Italie, où comme en Belgique les révolutionnaires arrivaient en libérateurs, la seule ville de Milan fut soumise, en une fois, à une légère contribution de guerre de vingt millions. Jusqu'à l'époque des grands désastres de l'Empire, les contributions de guerre et les amendes infligées aux peuples vaincus, les recettes extérieures, comme on les nommait alors, suffire ut en grande partie pour subvenir à l'entretien des armées françaises. Et remarquez bien que les peuples n'avaient pas seulement à nourrir les armées de la révolution; ils étaient obligés encore [100] d'entretenir les armées qui luttaient contre celles-là. On les saignait à blanc, tant pour faire triompher la révolution que pour lui résister. En vingt années, l'Angleterre dépensait environ vingt milliards pour refouler la révolution, et l'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Espagne la secondaient, dans la mesure de leurs forces et de leurs ressources.

Cc n'est pas tout. Non seulement les immenses armées que la révolution fit lever et s'entrechoquer dans toute l'Europe, non seulement ces armées, composées de tant de millions de bras robustes, furent perdues pour la production, non seulement elles absorbèrent des milliards sous forme d'impôts, d'emprunts, de réquisitions, de contributions de guerre, mais encore elles furent employées à détruire par le fer et par le feu, les moyens de subsistance des populations.

Avant la révolution, le respect des propriétés particulières, pendant la guerre, était devenu peu à peu une règle du droit des gens. Lorsqu'une puissance méconnaissait cette règle [101] tutélaire, l'opinion du monde civilisé censurait rigoureusement sa conduite. Ainsi, l'incendie du Palatinat fut reproché comme un crime à Louis XIV. Cc respect des propriétés pendant la guerre, la révolution ne le connut jamais. A l'intérieur, la confiscation et la destruction des propriétés étaient ses procédés ordinaires. Après deux années de guerre civile, la Vendée ne présentait plus qu'un effroyable monceau de ruines. Environ 900,000 individus, hommes, femmes, enfants, vieillards, avaient péri, et le petit nombre de ceux qui avaient survécu au massacre trouvaient à peine de quoi s'alimenter et s'abriter. Les champs étaient dévastés, les enclos détruits, les maisons incendiées. Un ancien administrateur des armées républicaines, (lui a laissé les mémoires curieux sur cette guerre d'extermination, décrivait ainsi le spectacle qui s'était offert à lui dans une de ses tournées:

« Je n'ai pas vu, disait-il, un seul homme dans les paroisses de Saint-Harmand, Chantonnay et les Herbiers. Quelques femmes seulement [102] avaient échappé au glaive. Maisons de campagne, chaumières, habitations quelconques, tout était brûlé. Les troupeaux erraient comme frappés de terreur autour de leurs habitations fumantes. Je fus surpris par la nuit; mais les flammes de l'incendie éclairaient tout le pays. Aux beuglements et aux bêlements des troupeaux se joignaient les cris rauques des oiseaux de proie et des animaux carnassiers, qui. du fond des bois, se précipitaient sur les cadavres. Enfin, une colonne de feu que je voyais augmenter à mesure que j'approchais, me servit de fanal. C'était l'incendie de la ville de Mortagne. Quand j'y arrivai, je n'y trouvai d'autres êtres vivants que de malheureuses femmes, qui cherchaient à sauver quelques effets de l'embrasement général. »

Voilà la guerre civile. Voilà la révolution. Et ce système de destruction ne fut pas employé seulement dans les guerres civiles de la révolution. Il passa, plus tard, dans les guerres étrangères. En Espagne, les envahisseurs s'en servaient pour terrifier les populations qu'ils [103] voulaient assujettir ; en Russie, les peuples, menacés dans leur indépendance, s'en servaient pour affamer les envahisseurs. De toutes parts, on entassait ruines sur ruines, et le continent européen n'offrait plus qu'un vaste champ de désolation et de carnage.

Ainsi donc deux à trois millions d'hommes sacrifiés dans les luttes civiles ou dans les guerres étrangères; vingt ou trente milliards au moins prélevés sous forme d'impôts, d'emprunts, de confiscations, de réquisitions, de contributions de guerre pour subvenir aux frais de cette gigantesque boucherie d'hommes, sans parler des capitaux consommés ou détruits par le fer, l'incendie et la maraude, sans parler encore des capitaux consommés dans l'inaction, par suite de la crise révolutionnaire; voilà, au seul point de vue des intérêts matériels, le passif de la révolution française.

Maintenant, examinons son actif.

La révolution a détruit en France les maitrises et les jurandes, supprimé les douanes [104] intérieures et les anciennes servitudes féodales, mis dans la circulation les biens de la noblesse et du clergé. Voilà quels sont les articles principaux de son actif. Cet actif, les défenseurs de la révolution ont l'habitude de le l'aire sonner bien haut; mais pour peu qu'on se donne la peine de l'examiner de près, on 's'aperçoit qu'il y a beaucoup à l'abattre de l'éloge qu'ils en font. Lorsqu'on étudie l'ancien régime, tel qu'il subsistait en 1789, on s'aperçoit que ses vieux engins de servitude avaient été singulièrement affaiblis, rouillés par l'action du temps; on s'aperçoit aussi que, chaque jour, de nouvelles idées, de nouvelles découvertes, de nouveaux besoins se dressaient comme de véritables machines de guerre pour réduire en poussière les obstacles que ce régime opposait encore au développement de la richesse, à l'expansion de la civilisation.

Déjà Turgot avait fait une première tentative pour détruire les maîtrises et les jurandes ainsi que les douanes intérieures. Cette tentative avait échoué. Mais telles étaient les nécessités du temps [105] qu'une seconde aurait infailliblement abouti un peu plus tard. D'ailleurs, quelles ont été les conséquences finales de la révolution an point de vue de la liberté du travail et du commerce? Ces conséquences ont été funestes: la révolution a été fatale à la liberté des transactions comme à bien d'autres libertés, car elle a, sinon engendré, du moins renforcé et universalisé le régime prohibitif.

Avant la révolution, l'école de Quesnay et de Turgot, en France, celle d'Adam Smith, en Angleterre, avaient plaidé avec succès la cause rie la liberté commerciale, et un traité, basé sur la nouvelle doctrine économique, avait été conclu, en 1786, entre la France et l'Angleterre. Mais la révolution survint, et aussitôt on vit succéder au traité libéral de 1786 des mesures prohibitives d'une rigueur jusqu'alors sans exemple. Dans un de ses décrets fiévreux, la Convention avait enjoint à ses armées de ne plus faire de prisonniers anglais ; ce qui était revenir tout simplement aux coutumes de la primitive barbarie, Eh bien, ce système de destruction [106] impitoyable, la Convention ne se borna pas à l’appliquer aux soldats de l'Angleterre, elle l’appliqua encore à ses marchandises.

Les marchandises anglaises furent prohibées, et lorsqu'on parvenait à les saisir, on les brûlait sur les places publiques. Napoléon continua ce système barbare, il lui donna même des proportions colossales et il l'imposa à toutes les nations alliées de la France. Sous le régime du blocus continental, la plus grande partie du continent fut interdite aux marchandises anglaises, et les auto-da-fé de ces denrées proscrites se multiplièrent sur les places publiques. [3]

Enfin, après la chute de l'empire, l'industrie anglaise, qui avait été préservée des confiscations, des réquisitions, des assignats, du pillage et de l'incendie, l'industrie anglaise était si supérieure à celle des contrées de l'Europe occidentale, où la révolution avait étendu ses ravages, que les gouvernements furent partout obligés, par les ([107] clameurs des propriétaires et des industriels, de maintenir le régime prohibitif, tel que la révolution l'avait inauguré. Je suis convaincu, pour ma part, que la révolution française a retardé d'un siècle au moins l'avénement de la liberté commerciale, et ce n’est point là, à mon avis, un des moindres griefs que l'on puisse élever contre elle, au nom de la civilisation.

Quant à la réforme des impôts de l'ancien régime, ç'a été une simple mascarade. D'abord, les anciens impôts ont été abolis, en effet; mais comme le gouvernement révolutionnaire ne s'était point avisé de réduire les dépenses publiques, il fallut bien combler le vide causé par l'abolition des anciens impôts. Ce vide, on essaya de le remplir au moyen du papier-monnaie, des confiscations et des réquisitions; mais ces ressources révolutionnaires eurent une fin, et un beau jour le trésor public se trouva complétement à sec. Alors que fit-on? On rétablit purement et simplement les impôts que la révolution avait abolis. Seulement on eut soin de leur [108] donner d'autres noms, afin de ne pas trop effaroucher les contribuables. Ainsi la taille et les vingtièmes prirent le nom de contribution foncière; la taxe des maitrises et jurandes, le droit de marc d'or, que l'on payait pour être admis à faire le commerce ou à exercer une profession industrielle, furent remplacés par les patentes; le droit de contrôle fut désormais connu sous le nom de droit de timbre; les aides se nommèrent contributions indirectes, droits réunis; la gabelle, si odieuse, reçut la dénomination anodine d'impôt du sel; les octrois furent d'abord abolis, mais on ne tarda guère à les rétablir sous la philanthropique désignation d'octrois de bienfaisance; les corvées demeurèrent supprimées, mais les paysans furent assujettis aux prestations en nature. Bref. tout le vieux système d'impôts reparut; on prit seulement la peine de le débaptiser.

Pour ce qui concerne les droits féodaux sacrifiés dans la fameuse nuit du 4 août, ils avaient perdu presque toute leur importance, par suite des l'achats successifs qui en avaient été faits. S'ils [109] avaient eu encore quelque valeur, soyez surs qu'on ne les aurait pas lâchés si légèrement! Pour ce qui concerne enfin la confiscation et le morcellement des terres de la noblesse et du clergé, c'est une opération dont les avantages sont singulièrement contestés aujourd'hui, même au simple point de vue économique. Le produit de la vente de ces biens (estimé par l'ancien ministre Ramel à environ 2 milliards 500 millions) a été promptement englouti par les guerres de 1a révolution, et, plus tard, il a fallu endetter le pays pour indemniser les émigrés; il a fallu encore salarier le clergé pour le dédommager de l'inique spoliation dont on l'avait rendu victime. Quel a donc été le bénéfice de l'opération?

Veuillez remarquer, du reste, que cet ancien régime, que la révolution a renversé en France, a subsisté en Angleterre. Les Anglais ne se sont pas avisés, eux, de faire table rase de leurs antiques institutions; ils se sont contentés de les réformer, quand cela leur paraissait utile. Eh bien, comparez le développement que la richesse [110] publique a reçu en Angleterre, depuis un demi-siècle, à celui qu'elle a reçu en France; comparez encore, si vous le voulez, les libertés civiles et politiques que les deux pays ont acquises dans le même intervalle, et prononcez sur la valeur des deux systèmes!

Envisagé au point de vue des intérêts matériels, l'actif de la révolution française n'est pas lourd. Si l'on considérait la même révolution au point de vue moral, si l'on examinait l'influence que le papier-monnaie, les confiscations, la guerre, le despotisme et les autres fléaux qu'elle a engendrés, ont exercée sur la moralité des peuples. oh! alors le déficit monterait bien plus haut encore et la perte semblerait irréparable. On prétend, à la vérité, que la révolution française a jeté dans le monde une foule de germes admirables de liberté, d'égalité et de fraternité, et l’on répète, avec emphase, la phrase ronflante que vous savez sur les idées portées au bout des baïonnettes. Mais ne vous semble-t-il pas que ces fameux germes de liberté, d'égalité et de [111] fraternité que la révolution à l'épandus dans le monde, ont bien tardé à fructifier même en France? Ne vous semble-t-il pas aussi que les baïonnettes révolutionnaires ont été ne mauvais supports pour les idées libérales et progressives ?

Je suis convaincu, pour ma part, que la révolution avec son funèbre cortége de luttes civiles et de guerres d'invasion, a été funeste à la propagation des idées françaises, bien loin de la servir. Au XVIIIe siècle, la France était le grand foyer intellectuel de l'Europe. Ses philosophes réformateurs étaient écoutés comme des oracles. Les Polonais demandaient des constitutions à Mably et à Rousseau; un économiste français, Mercier de la Rivière, était appelé en Russie pour donner son avis sur les changements qu'il convenait d'apporter à la législation de l’empire. Enfin, Voltaire, le grand apôtre de l'esprit de tolérance et de liberté, Voltaire était l'idole de l'Europe, et ses livres faisaient la récréation des souverains et l'espoir des peuples.

Eh bien, quel peuple s'aviserait aujourd'hui [112] de demander des constitutions à la Fronce? Quel peuple se soucierait d'expérimenter les idées françaises? On s'en préserve comme de la peste, et l'on confond même les bonnes avec les mauvaises dans une réprobation commune. Avant la révolution, tous les esprits libéraux, toutes les intelligences progressives, tous les coeurs où vibrait le sentiment de l'amour de l'humanité, se tournaient du côté de la France. Ils s'en détournent aujourd'hui, et c'est vers l'Angleterre que se dirigent leurs voeux et leurs espérances. C'est l'Angleterre qui est devenue l'appui et l'espoir de la liberté en Europe.

Quand donc on dresse le bilan de la révolution française ; quand on considère d’une part les immenses ravages qu'elle a causés, les sacrifices d'hommes et de capitaux qu'elle a coûté au monde; quand on examine d'une autre part les· acquisitions presque toutes illusoires ou précaires qui lui sont dues; quand on balance son actif avec son passif, on s'aperçoit, il n'en plus pouvoir douter, que l'affaire a été mauvaise pour la France, mauvaise pour l'humanité.

[113]

Que si l'on applique les mêmes procédés d'analyse économique à la révolution de 1848, si l'on dresse le bilan de la révolution de février, on aura moins de peine encore à s'assurer que l’affaire a été mauvaise. Au passif, il convient de placer d’abord l'augmentation des dépenses militaires que cette révolution a occasionnées en Europe, les frais des guerres intestines qui ont éclaté en France, en Italie, en Allemagne, sans parler des éventualités possibles. Or la guerre est la seule industrie qui n'ait point progressé de nos jours, dans le sens du bon marché. pour ne citer qu'un seul exemple, on évalue à plus de 70 millions les frais de répression de la seule insurrection de juin. Et pourtant ce douloureux chapitre des dépenses directes de la révolution est insignifiant en comparaison de celui des pertes et des dépenses indirectes qu'elle a causées.

A dater du 24 février 1848, l'industrie européenne a subi une dépression effrayante, occasionnée par la crise révolutionnaire , et ce n’est point par millions, c'est par milliards qu'il faut [114] compter ses pertes. Une enquête, dressée per les soins de la chambre de commerce, et sous la direction de M. Horace Say, digue héritier d’un père illustre, atteste que la production industrielle de Paris, qui s'élevait à 1,463 millions en 1847, est descendue à 677 millions en 1848. C'est donc une perte de plus de 700 millions en une seule année et dans une seule ville. Calculez, d'après cela, ce que la France a perdu, ce que l'Italie, l'Autriche, l’Allemagne ont perdu. Les nations mêmes qui avaient eu la sagesse de se préserver de la contagion révolutionnaire ont subi le contre-coup de la crise. Le commerce extérieur de la .Belgique, par exemple, qui présentait en 1847 un total de 732 millions pour les importations et les exportations, est descendu à 631 millions en 1848. Enfin l'Angleterre, que 1'on accuse avec si peu de raison de semer le trouble en Europe pour développer sa production aux dépens de celle de ses rivales, l'Angleterre a vu ses exportations tomber de 78 millions de liv. st. en 1847 à 71 millions [115] en 1848. En un mot, ç'a été un désastre universel. Voilà pour le passif de la révolution de février. Quant à son actif, vous savez de quel supplément de libertés cette révolution de malheur a doté le monde, et peut-être le compte n'eu est-il pas encore fermé. Son actif n'est pas même nul, il est en moins. C'est une banqueroute politique, comme peut-être jamais le monde n'en avait vu.

Vous devez comprendre maintenant pourquoi les économistes ne sont point partisans des révolutions; pourquoi, après le 24 février 1848 comme après le 10 août 1792, ils se sont efforcés de lutter contre l'esprit révolutionnaire. C'est que les économistes ne se contentent pas de phrases creuses et de formules vides de sens; c'est qu'ils vont an fond des choses; c'est qu'ils se donnent la peine de dresser le compte des révolutions, expédient dont ne s'avisent guère les esprits enthousiastes qui poussent à la roue des révolutions et qu'elles ne manquent jamais d'écraser dans leurs reculs. Or, comme les [116] révolutions ne résistent pas à l'épreuve de la tenue des livres en partie double; comme les révolutions sont de grandes mangeuses, des dissipatrices effrénées qui engloutissent en quelques jours les épargnes accumulées pendant des siècles; comme elles n'ont le plus souvent à donner au peuple, en échange de son épargne et de la vie de ses enfants, que des paroles échauffantes et des utopies malsaines, les économistes, qui sont les teneurs de livres de la politique, ont crié haro sur les révolutions et déclaré une guerre mortelle aux révolutionnaires.

II↩

[117]

Il me reste à expliquer, à présent, pourquoi l'économie politique est hostile au despotisme, pourquoi les économistes n'ont pas plus de goût pour les despotes qu'ils n'en ont pour les révolutionnaires.

A quoi sert un gouvernement? Quelle est sa fonction principale dans la société? Un gouvernement, vous le savez, a pour fonction principale de garantir la sécurité publique. La sécurité est une denrée indispensable à la société. Quand elle vient à faire défaut, quand la vie et la propriété des citoyens cessent d'être suffisamment garanties, la production et l'épargne se [118] ralentissent et la société rétrograde vers la barbarie.

Eh bien, au point de vue de la sécurité nécessaire à tous les intérêts, lequel vaut le mieux, dans l'état actuel de la civilisation, d'un gouvernement représentatif ou d'un gouvernement despotique? Laquelle de ces deux formes de gouvernement peut donner aux nations civilisées, les meilleures garanties de sécurité ? Voilà ce qu'il s'agit d'examiner.

Depuis quelque temps, on vante beaucoup le despotisme. Le despotisme est à la mode. On le prône comme ayant des vertus infaillibles pour réparer les maux causés par l'anarchie, pour raffermir la société ébranlée jusque dans ses fondements, etc ., etc. C'est la phraséologie consacrée.

Et, chose triste il dire, cette phraséologie-là a autant de succès auprès d'une certaine portion arriérée, ignorante, imprévoyante, des classes supérieures, que la phraséologie révolutionnaire en avait naguère auprès d'une certaine portion arriérée, ignorante, imprévoyante des classes inférieures. Le despotisme fait maintenant [119] des prosélytes dans les classes élevées, comme le socialisme en faisait, il y a quelque temps, dans les basses classes. Cela se conçoit, du reste, car le despotisme et le socialisme s'appuient, en définitive, sur les mêmes passions et ils exploitent les mêmes illusions. Pourquoi les classes inférieures se jetaient-elles dans les bras du socialisme? Parce qu'on leur avait fait croire que le socialisme possédait des recettes merveilleuses pour améliorer leur condition sociale; parce qu'elles étaient convaincues que le socialisme avait le pouvoir de les enrichir en un tour de main. Pourquoi le despotisme trouve-t-il maintenant des panégyristes au sein des classes élevées? Parce qu'on lui attribue des vertus merveilleuses pour garantir les intérêts que la révolution a menacés, parce qu'on croit que c'est un véhicule de conservation d'une irrésistible puissance.

Les illusions des classes qui s'étaient jetées dans les bras du socialisme, ces illusions ont été cruellement dissipées. Une déception non moins [120] cruelle attend les hommes assez imprévoyants, assez aveugles, assez insensés pour abandonner leur vie et leur fortune à la merci du despotisme.

Si nous voulons nous en convaincre, examinons les garanties de sécurité que le régime parlementaire, d'une part, le despotisme d'une autre part, peuvent donner aux intérêts, et comparons.

Dans les pays qui jouissent encore du bienfait du régime parlementaire, en Angleterre et en Belgique, par exemple, sur quelle base s'appuie le gouvernement? Il s'appuie immédiatement sur un corps électoral composé des couches supérieures de la nation, sur un corps électoral qui possède la plus grande partie du capital productif du pays, et qui réunit, en même temps, je ne dirai pas la plus grande partie de l'intelligence de la nation, mais la plus grande partie de ses lumières.

Ce corps électoral, composé de propriétaires, d'industriels, de négociants grands et petits, d'hommes appartenant aux professions libérales, ce corps électoral qui renferme la plupart [121] des capitalistes qui fournissent les éléments nécessaires de la production et des hommes intelligents, industrieux et laborieux qui la dirigent, ce corps électoral nomme des mandataires chargés de fournir un gouvernement les ressources dont il a besoin et de contrôler ses actes. Rien ne peut se faire sans leur assentiment, car ils tiennent les cordons de la bourse du pays. Cc que veut ce corps électoral, représenté par ses mandataires, le gouvernement doit l'exécuter, sous peine non-seulement de se rendre impopulaire, odieux, mais de compromettre son existence même.

La volonté du corps électoral, voilà le régulateur suprême d'un gouvernement représentatif. Cette volonté exprimée par la représentation nationale, est éclairée et fortifiée par la presse.

La presse n'est, pas moins que le parlement lui-même, un élément essentiel du régime représentatif, et vous allez voir quel rôle admirable, quelle fonction tutélaire elle y remplit, à la considérer au simple point de vue des intérêts matériels.

[122]

On s'est plaint fréquemment de ce que la presse égarait ou tyrannisait l'opinion. Ces plaintes peuvent être jusqu'à un certain point fondées dans un pays où la presse se trouve constituée en monopole, où des entraves politiques et fiscales rendent difficile, sinon impossible, la multiplication des journaux. Mais quand la presse est pleinement libre comme elle l'est, grâce au ciel, en Belgique, [4] la presse n'apparaît plus que comme instrument à l'aide duquel se formule et s'exprime, dans ses mille nuances, l'opinion d'un pays ; à l'aide duquel aussi cette opinion peut être mesurée, pesée, évaluée avec une exactitude presque mathématique.

Au premier aspect, la presse a, j'en conviens, quelque chose de peu rassurant. C'est une machine affreusement bruyante et dont tous les mouvements paraissent désordonnés, anarchiques. On en est ahuri et épouvanté. La surprise et l'épouvante redoublent encore lorsqu'on [123] considère en quelles mains peut tomber ce formidable levier. Car la presse est une industrie dans laquelle le premier venu peut s'engager. On n'exige du journaliste aucune garantie de savoir ou de moralité, I.'accès de la presse n’est interdit ni aux ignorants ni même aux hommes flétris par la justice ou réprouvés par l'opinion.

Voilà, se dit-on , un lamentable désordre et un affreux péril. Comment la société peut-elle subsister, ainsi livrée aux excitations journalières d'une classe d'hommes qui ne lui présentent aucune garantie? N'est-ce pas une situation intolérable? Cependant, que l'on se donne la peine d'examiner de plus près le mécanisme de la presse, et le péril disparaît. On aperçoit alors une puissance cachée dont la presse n'est que l'instrument, et qui en détermine ou qui en règle tous les mouvements. Je veux parler de l'opinion et des intérêts des classes auxquelles les journaux s'adressent.

Assurément, les hommes qui tiennent entre leurs mains le levier de la presse, sont les [124] maîtres d'en disposer à leur guise, absolument comme les fabricants de drap sont les maîtres de fabriquer, selon leur convenance, du gros drap ou du drap fin, et de le teindre en rouge, en jaune, en bleu ou en vert. Le journaliste est le maître de donner à son journal la couleur qui lui plaît le mieux, la couleur rouge, par exemple, comme le fabricant est le maître de teindre son drap en écarlate ou en jaune serin. A cet égard, la société n'a d'action ni sur l'un ni sur l'autre, du moins en apparence. Je dis, en apparence, car, en réalité, la société est parfaitement sûre qu'elle ne sera jamais réduite à ne lire que des journaux rouges et il ne porter que des habits écarlates ou jaune-serin. Et savez-vous pourquoi sa sécurité est entière sous ce double l'apport? Parce que journalistes et fabricants de draps sont intéressés à fournir à leur clientèle non pas les couleurs qui leur conviennent à eux, mais les couleurs qui lui conviennent à elle; parce que la liberté de la presse oblige le journaliste à se conformer à l'opinion de sa clientèle, comme la [125] liberté de l'industrie oblige le fabricant de drap à se conformer au goût de la sienne.

Supposez que deux ou trois grands fabricants de Verviers aient la fantaisie de teindre leurs draps en écarlate ou en jaune, serin, leur clientèle ne s'empressera-t-elle pas de leur tourner le dos? Et grâce il la liberté de l’industrie, cette clientèle, dont le goût modeste et tranquille aura été imprudemment méconnu, ne trouvera-t-elle pas ailleurs assez de drap noir, bleu. vert ou brun pour se vêtir? Supposez de même que nos journaux monarchiques et constitutionnels s'avisent de prêcher demain les doctrines de la république rouge, supposez qu'ils s'avisent de glorifier Robespierre, Marat et Baboeuf, leur clientèle ahurie et offensée ne se hâtera-t-elle pas de les quitter en masse pour s'adresser ailleurs? Et, comme nous jouissons de la liberté de la presse, des feuilles nouvelles ne surgiront-elles pas du jour au lendemain pour recueillir cette bonne clientèle monarchique et constitutionnelle?

La presse, au moins dans les pays où les [126] gouvernements n'ont pas commis la folie d'entraver son développement et de limiter sa liberté, la presse est obligée de se conformer exactement, scrupuleusement à l’opinion. Sous peine de perdre leurs lecteurs et leurs abonnés, c'est-a-dire sous peine de mort, les ,journaux sont tenus d'approprier leur langage à l'esprit de leur clientèle, et les journalistes sont bien moins les gouvernants, les directeurs de l'opinion, que ses hérauts ou ses trompettes.

Dans les pays libres, chacune des mille nuances de l'opinion se trouve ainsi exprimée, représentée dans la presse, et chacune y figure précisément au rang que lui assigne son importance. Les nuances les plus répandues sont celles qui comptent le plus de journaux ou dont les journaux comptent le plus d'abonnés et de lecteurs. En sorte qu'il suffit de faire le dénombrement de la presse et de sa clientèle pour connaître avec une exactitude presque mathématique l'état de l'opinion. Dans les pays libres, la presse n'est autre chose qu'un véritable pèse-opinion. [5]

[127]

Que résulte-t-il de là? c'est que, dans les pays libres, le gouvernement ne marche jamais en aveugle; c'est qu'il n'est jamais exposé il se briser contre des écueils cachés, à moins qu'il ne ferme volontairement les yeux à la lumière. Il peut connaître, jour par jour, l'état des esprits, et il lui suffit de s'appuyer toujours sur l'opinion dominante pour demeurer solide, inébranlable.

Sans doute, l'opinion peut se fourvoyer. Mais quand on examine de près les intérêts que l'opinion représente, dont elle est l'expression immédiate, on s'aperçoit que ses écarts ne sauraient être dangereux. Quelle prenne, en effet, une direction fausse et mauvaise, que le gouvernement la suive dans cette direction-là, et les intérêts ne tardent pas d'en souffrir. Aussitôt l'opinion se convertit sous la pression irrésistible des intérêts; le langage de la presse, d'une part, les choix du corps électoral, de l'autre, se modifient en conséquence et la direction du gouvernement est changée.

C'est ainsi, par exemple, que le régime [128] représentatif a maintenu pendant plus de trente années, presque sans aucune altération, la paix du monde. C'est ainsi que la paix a pu devenir l’état normal des sociétés, tandis qu'elle apparaissait naguère encore comme un état exceptionnel et transitoire, comme un phénomène aussi rare qu'il était souhaitable. Pourquoi un changement si bienfaisant s'est-il opéré? Pourquoi le règne de la paix a-t-il pu succéder à celui de la guerre? Parce que les classes industrieuses et éclairées qui composent le corps électoral et la clientèle des journaux, parce que ces classes dirigeantes des pays représentatifs savent ce que la guerre coûte et ce qu'elle rapporte, parce qu'elles ne se soucient point de s'embarquer dans des entreprises qu'elles savent être ruineuses pour elles, ruineuses pour leur pays. Et comme la volonté de ces classes industrieuses et intelligentes est le régulateur suprême des gouvernements représentatifs, ceux-ci évitent aujourd'hui la guerre avec autant de soin que les gouvernements d'autrefois en mettaient à la provoquer et à la perpétuer.

III↩

[129]

Maintenant., supposez que la tribune soit brisée et 1a presse bâillonnée, supposez que le despotisme se substitue au régime représentatif, et voyez ce qui va se passer, Cette grande classe de propriétaires, de capitalistes, d'industrie!s, de négociants, dont l'opinion manifestée à la tribune et de la presse était souveraine hier, cette grande classe si profondément intéressée il la conservation sociale, se trouve aussitôt privée de tout pouvoir, de toute influence, Ce n'est plus sur elle que l'on s'appuie, ce n'est plus elle que l'on [130] consulte. Elle ne compte plus, elle n'existe plus.

Comment, en effet, conserverait-elle la moindre influence politique? Le despote n'a-t-il pas brisé ou faussé les instruments à l'aide desquels l'opinion de celle classe intelligente et libre pouvait se produire au grand jour? N'a-t-il pas fait taire les idéologues et les bavards? N'a-t-il pas ordonné que le silence se fît, autour de lui?

C'est désormais à l'Administration qu'est commis le soin de manifester ce que pense et ce que veut le pays? C'est l'Administration qui est chargée d'instruire le souverain de l'état de l'opinion. Or peut-on espérer que ce bilan de l'opinion, dressé par voie administrative, sera toujours bien véridique? Peut-on espérer encore que les intérêts des classes industrieuses et éclairées trouveront dans l’Administration un avocat bien fidèle? Ceci vaut la peine d'être examiné de près.

Sous un régime de despotisme, l'opposition à la volonté du souverain apparaît comme une chose si inouïe, si exorbitante, si éloignée de toutes les notions du sens commun, que, dans [131] les monarchies du bon vieux temps, un seul homme avait le privilége de faire entendre au maître des vérités désagréables: c'était le fou. Et il ne paraît pas que ce genre de folie ait jamais été contagieux. Cela se conçoit aisément. Un despote n'est-il pas le souverain dispensateur des grâces, des honneurs, de la richesse? Comme il puise à même dans 1a bourse de la nation, sa faveur n'est-elle pas un Pactole inépuisable ? Ne peut-il pas d'un mot combler ses favoris? Or cette faveur dorée, quel est le moyen le plus sûr de l'obtenir ? N'est-re pas de flatter les goûts ou les penchants du maître et de dire amen il toutes ses volontés? Car l'homme est ainsi fait, que soit qu'il se trouve placé au point le plus élevé ou au degré le plus bas de l'échelle sociale, sur le trône ou dans la fange, il aime ceux qui l'approuvent, il déteste ceux qui le critiquent. C'est sa nature, Depuis que l'humanité subit la dure expérience du despotisme, combien pourrait-on citer d'exemples de récompenses accordées pour avoir désapprouvé les [132] vues d'un souverain et critiqué ses actes? En revanche, les faveurs jetées en pâture à la détestable engeance des flatteurs ne sont-elles pas plus nombreuses que les sables de la mer? On conçoit donc parfaitement que l'opposition soit rare sous un régime de despotisme : c'est que là plus qu'ailleurs l'opposition est improductive ou ruineuse, et la flatterie lucrative.

Quand un souverain despotique manifeste sa volonté, on ne s'occupe point de la discuter, on la suit. Que s'il lui convient par hasard de consulter l'opinion du pays, comment les conseillers investis de sa confiance donnent-ils satisfaction à ce voeu? N'est-ce pas toujours en faisant en sorte que le pays n'ait d'autre opinion que celle du souverain? S'ils s'avisaient naïvement de faire parler le pays comme il parle en réalité, ne courraient-ils pas risque de compromettre leur position? Ne les rendrait-on pas responsables de ce qu'on ne manquerait pas de nommer les écarts de l'opinion ? Tel est le vice organique du despotisme que jamais sous ce régime l'opinion [133] vraie du pays ne peut être connue du souverain.

Il n'en est pas ainsi, comme chacun sait, sous le régime représentatif. Sans doute, il y a encore, sous ce régime, un monarque naturellement disposé à écouter ses penchants et il faire prévaloir sa volonté; il y a encore des administrateurs de haut et de bas étage, naturellement disposes aussi à flatter les penchants du monarque et à exécuter d'une manière passive ses volontés pour peu qu'ils y trouvent leur profit. Malheureusement, la situation n'est plus la même: le monarque n'est plus le suprême dispensateur des honneurs et de la fortune, la fontaine inépuisable des grâces, car les idéologues et les bavards ont rigoureusement limité ses attributions et ses appointements, ils ont mis un robinet à la fontaine. Si le monarque déploie sa munificence, ce n'est plus aux dépens des économies de la nation, c'est aux dépens des siennes. Dans cette situation nouvelle, le métier de courtisan devient presque improductif, et comme ce métier n'a rien, après tout, de bien [134] attrayant, on s'en lasse. On ne flatte plus autant les princes parce qu'on ne trouve plus autant le profit à les flatte. C'est une industrie perdue. D'un autre côté, le prince n'a plus besoin de s'adresser à son administration pour savoir ce que la nation pense et veut; il y a une tribune et une presse qui se chargent de le lui dire.

Sous un régime de despotisme, l'administration est, par le vice même de ce régime, excitée à sacrifier l'opinion du pays aux penchants du souverain. Il y a pis encore: son intérêt immédiat la pousse à conseiller au souverain une conduite contraire aux intérêts du reste de la nation.

Que sont, en effet, les administrateurs? Des mangeurs de taxes. Ils vivent du produit des contributions levées sur le pays. Quel est en conséquence leur intérêt immédiat? C'est d'avoir de bonnes taxes à manger; c’est d'avoir un gros budget il faire. Plus les contribuables sont accablés d'impôts, plus l'administration est florissante. C'est un administrateur qui a émis cet axiome demeuré célèbre: l'impôt est le meilleur des [135] placements. Pour l'administration, oui à coup-sûr! Toute entreprise publique, qu'elle soit onéreuse ou productive pour la communauté, ne profite-t-elle pas, quand même, à l'administration? Si l'entreprise échoue, qu'importe aux administrateurs? N'ont-ils pas, eu attendant, administré la dépense? Et alors même qu'une nation subit dans ses affaires industrielles et commerciales lc contre-coup des fausses spéculations de son gouvernement, voit-on baisser les salaires administratifs ? Que si, au contraire, l'entreprise réussit, l'administration n'en tire-t-elle pas le profit le plus clair? N'est-ce pas un nouveau débouché qui s'ouvre d'une manière permanente à son industrie?

Comment donc l'administration serait-elle un organe véridique de l’opinion? Comment les mangeurs de taxes seraient-ils les défenseurs fidèles des payeurs de taxes?

Aux influences administratives se joignent les influences militaires pour diriger le mécanisme primitif et grossier du despotisme, et celles-ci pont pires encore que les premières. Car si [136] l'administration pousse à la dépense, l'armée pousse à la guerre, c'est-à-dire à la plus onéreuse de toutes les dépenses. La guerre n'est-elle pas pour l'armée la source de la gloire, de la fortune et des honneurs? Les campagnes ne comptent-elles pas double dans les états de services militaires? Comment l'armée ne pousserait-elle pas à la guerre?

Ces garanties de bonne économie et de paix que possède à un si haut degré une nation lorsqu'elle tient elle-même les cordons de sa bourse, lorsque toutes les entreprises, partant toutes les dépenses du gouvernement, sont soumises aux libres discussions de la presse et aux votes des mandataires des « payeurs de taxes, » ces garanties précieuses des intérêts que deviennent-elles donc sous un régime où l'influence des « mangeurs de taxes » de l'administration et de l'armée demeure seule debout?

Je n'ignore pas que la prétention du despotisme, c'est de n'obéir à aucune influence, c'est de suivre toujours sa propre impulsion. Mais je ne connais pas de prétention qui soit moins [137] justifiée que celle-là. Il y a bien longtemps que l'on a dit que si le despote est un tyran, c'est aussi un esclave. A Rome, l'empereur était à la merci de ses prétoriens; à Constantinople, le sultan était il la discrétion de les janissaires. Quand les janissaires étaient mécontents, ils renversaient leurs marmites et le sultan tremblait dans son palais.

Qu'il le veuille ou non, le despote subit l'influence des corps organisés sur lesquels il est obligé de s'appuyer pour gouverner son peuple et le maintenir dans l’obéissance. L'empereur Napoléon Ier était certainement le despote le plus absolu qui fut jamais, et cependant, sans s'en douter, il n'agissait guère que d'après les impulsions combinées de son administration et de son armée. Ai-je besoin d'ajouter qu'elles le poussaient incessamment à la guerre, alors même que la nation voulait le plus énergiquement la paix? Ainsi, par exemple, lorsque le projet de l'expédition de Russie eut commencé à s'ébruiter l'opinion se montra universellement contraire à cette folle entreprise, Pourtant, chose curieuse! [138] de toutes parts les corps constitués envoyèrent, au nom du pays, des adresses de félicitations à l'empereur. C'est que les administrateurs, intéressés à flatter le penchant du Maître, intéressés encore à l'accroissement de leur débouché extérieur, avaient traduit à leur manière le voeu de l'opinion. Quant à l'armée, elle était, comme toujours, remplie d'enthousiasme. L'expédition de Russie, n'était-ce pas pour elle une nouvelle moisson de lauriers à recueillir'! Une moisson de lauriers, c'est-à-dire, en langage vulgaire, de l'avancement, des pensions, des croix et de la maraude. Un seul homme osa se rendre, en cette circonstance, l'organe de l'opinion, ce fut l'ex-ministre de la police, Fouché. Fouché envoya à l'empereur un mémoire dans lequel il exprimait la pensée publique au sujet de l'expédition projetée. Napoléon Ier fit appeler l'auteur de cet impertinent mémoire, et lui lava la tête, pour employer une de ses expressions familières, en lui demandant pourquoi il se mêlait de ce qui ne le regardait pas:

[139]

« J'ai huit cent mille hommes, dit-il, et pour quelqu'un qui possède une pareille armée, l'Europe n'est qu'une vieille prostituée qui doit obéir à ses volontés. Ne m'avez-vous pas dit vous-même qu'impossible n'était pas français? Je règle ma conduite plutôt sur l’opinion de mes armées que sure les sentiments de vos grands, qui sont devenus trop riches, et qui, tandis que vous affectez d'être inquiet pour moi, ne craignent que la confusion générale qui suivrait ma mort. Ne vous tourmentez pas; mais regardez la guerre de Russie comme une mesure sage que commandent les véritables intérêts de la France et la tranquillité générale. Suis-je blâmable si le haut degré de puissance que j'ai déjà acquis me force à prendre la dictature de l'univers ? Ma destinée n'est pas encore accomplie ; ma position actuelle n'est que l'ébauche d'un tableau qu’il faut que j'achève, etc., etc. »

L’auteur du mémoire essaya de défendre son oeuvre. Le maître ne voulut rien écouter, et Fouché tomba complétement en disgrâce. Bel encouragement pour ceux-là qui auraient voulu faire entendre la voix mâle de la vérité, au milieu des fades concerts des séraphins administratifs!

[140]

L'année suivante, après les effroyables désastres de la campagne de Russie, l’opinion de 1a France se prononça plus énergiquement encore en faveur de la paix. Mais l'administration ne manqua pas de l'intercepter de nouveau au passage pour la frelater. Après avoir passé à travers l'alambic administratif, les voeux unanimes de la nation pour la conclusion de la paix se trouvèrent soudainement transformés en voeux pour la continuation de la guerre. Dans sa Vie de Napoléon, un ouvrage auquel, pour le dire en passant, on n'a pas assez rendu justice, sir Walter Scott fait remarquer judicieusement combien la destruction de tous les organes libres de la pensée du pays fut alors funeste à la France et à l'empereur lui-même:

« Une des mesures les plus impolitiques et les plus inexcusables de Bonaparte avait été de détruire complétement tous les moyens par lesquels l'opinion publique pouvait se manifester en France. Son système de despotisme, qui n'avait laissé aucune manière de faire connaître le sentiment national sur les affaires publiques, [141] soit par la presse, soit par des corps de représentants, devint alors un inconvénient sérieux. La voix de l'opinion publique était misérablement remplacée par celles de fonctionnaires stipendiés, qui, comme des fontaines artificielles, ne faisaient que rendre avec des enjolivements les opinions qui leur étaient transmises du réservoir général à Paris. S’il eût été permis à des agents libres, de quelque genre que ce fût, de parler de l'état de l'esprit public, Napoléon aurait eu sous les yeux un tableau qui l"aurait promptement rappelé en France. Il aurait. appris que la nation, moins touchée des maux de la guerre tant qu'elle avait été éblouie par l'éclat des conquêtes et de la gloire militaire, y était devenue vivement sensible depuis que des défaites s'y étaient jointes, et avaient imposé de nouvelles levées à la population. Il aurait appris que la fatale retraite de Moscou, et cette campagne précaire de Saxe, avaient éveillé des partis et des intérêts qui sommeillaient depuis longtemps; que le nom des Bourbons se faisait entendre de nouveau dans les frontières de l'Ouest; que cinquante mille conscrits réfractaires erraient dans toute la France, et se formaient en bandes prêtes à se réunir sous le premier étendard qu'on lèverait coutre l'autorité impériale; enfin que dans le corps législatif, de même que dans le sénat., il s'était déjà organisé une [142] opposition tacite à son gouvernement qui n'attendait qu'un moment de faiblesse pour éclater. [6] »

Aussi, chose bonne à signaler, les capitalistes, les industrie et les négociants, qui avaient d'abord acclamé le régime impérial, cessèrent peu à peu d'avoir confiance dans ce régime. A l'origine, ils l'avaient adopté avec enthousiasme, parce qu'ils le considéraient comme une sûre garantie contre le retour de l'anarchie. Leur enthousiasme s'était encore accru à la suite des solennelles assurances de paix, pur lesquelles Bonaparte avait eu l'habileté d'inaugurer l'avénement de son pouvoir souverain, (Voir la première partie, p. 27.) La confiance, qui avait disparu dans la tourmente révolutionnaire, renaquit comme par enchantement sous le consulat. Il y eut alors dans toutes les branches de l'activité nationale une magnifique reprise des affaires, une merveilleuse impulsion donnée à toutes les [143] entreprises. Malheureusement, l'influence néfaste des intérêts de guerre auxquels la constitution de l'empire donnait la prépondérance, fit bientôt succéder le malaise à la prospérité. Les classes industrieuses et capitalistes demeurant sans représentation sérieuse, sans organes libres, les corps constitués, civils et militaires ayant seuls la parole, les assurances pacifiques s'envolèrent en fumée et l'Europe redevint une sanglante arène. A mesure que l'expérience démontra plus clairement aux classes industrieuses et capitalistes qu'elles étaient dépourvues des organes politiques nécessaires pour faire prédominer leurs intérêts de paix sur les intérêts de guerre de l'administration et de l'armée, leur confiance dans le régime impérial alla s'affaiblissant. Leurs illusions paraissent avoir duré jusqu'en 1807, mais, à dater de cette époque, bien que l'établissement impérial continuât de se consolider et de prendre même des proportions de plus en plus colossales, la confiance diminua graduelement, et les fonds baissèrent d'une manière [144] continue. [7] C'est que les intérêts avaient compris décidément que le régime impérial, par le vice même de son despotisme, ne pouvait leur [145] donner toute la sécurité qui leur était nécessaire, Enfin, quand l'empire vint à succomber sous l'effort de l'Europe coalisée, on sait ce qui arriva. Il arriva que les intérêts se rassurèrent et que les fonds montèrent dans toute l'Europe, même en France. Au point de vue des intérêts, cette grande bataille qui mit fin au despotisme impérial, en établissant le régime constitutionnel sur ses débris, cette grande bataille qui inaugura et assura la paix générale fut peut-être la meilleure affaire que les peuples eussent jamais faite, car elle anéantit une cause de perturbation, d'insécurité qui ralentissait l'essor de la production et de l'épargne dans le monde entier.

Si Bonaparte avait accordé dans sa constitution une part légitime d'influence aux classes intéressées à la paix, au lieu de bâillonner l'opinion avec le pommeau de son épée et de s'appuyer uniquement sur des intérêts de guerre, les destinées de la nation et les siennes n'eussent-elles pas été bien différentes? Permettez-moi de citer encore, à ce sujet, un passage de la Vie de [146] Napoléon, passage empreint d'un merveilleux bon sens, et malheureusement aussi d'un bon sens prophétique:

« Quoique nous admettions tout ce qui peut excuser Bonaparte d'avoir choisi le premier rôle du gouvernement, et que nous accordions même à ses admirateurs qu'il était nécessaire, pour le bien de la France, qu’il occupât la place de premier consul, notre franchise ne peut aller plus loin. Nous ne pouvons, par exemple, sanctionner l'accumulation d'autorité qui concentra dans ses mains tous les pouvoirs de l'État, et priva, dès ce moment, le peuple français du moindre espoir de liberté et de la possibilité de se défendre contre la tyrannie. Il serait inutile de prétendre que les Français n'avaient pas encore appris à faire un bon usage de ces inappréciables priviléges dont on les dépouilla ou qu'ils consentirent à abandonner ce qu’il n'était pas en leur pouvoir de défendre. C'est une triste apologie du vol que de dire que la personne dépouillée ne connaissait pas la valeur de la pierre précieuse qu'on lui a dérobée; et c'est une mauvaise excuse pour le voleur, que d'avouer que sa victime était désarmée, couchée à terre et qu'elle ne pouvait faire aucune résistance sans s'exposer à perdre la vie.

[147]

« En choisissant le poste de chef d'une monarchie régulière et limitée, Bonaparte aurait mieux agi dans son propre intérêt qu'en préférant, comme il le fit, de devenir l'âme unique d'un monstrueux despotisme. La. concession des priviléges d'un État libre, en même temps qu'elle aurait réuni les factions ennemies, aurait fixé l'attention de tous sur le chef du gouvernement et l'aurait fait considérer comme leur bienfaiteur. Les droits constitutionnels réservés à la couronne auraient été respectés quand on se serait rappelé que la liberté du peuple avait été réglée sur des bases raisonnables, et ses privilèges reconnus par la libéralité du cbef de l'État.

« Ces restrictions à son pouvoir eussent été également profitables à son peuple et à lui-même. Si, dans le cours de son règne, il eût rencontré une opposition constitutionnelle à ses vastes projets de conquête, qui coutèrent tant de sang et causèrent tant de ravages, il aurait eu à cette opposition la même obligation qu'aurait un homme, privé quelquefois de la raison, aux liens par lesquels on l'empêcherait, pendant ses accès, de faire du mal à personne. Si Bonaparte n'avait pas eu la facilité de faire la guerre quand il le trouvait bon, son esprit actif eût fait prospérer en France toutes les branches d'industrie: en ne se servant de son pouvoir [148] que pour favoriser les intérêts de son pays, il eût fait oublier l’illégalité de son titre; et, bien qu'il n'eût pas été l'héritier légitime du trône, il se serait ainsi montré l'un des princes les plus dignes d'y avoir été appelés.

« S'il y avait eu en France des chambres libéralement instituées et qui eussent représenté franchement l'opinion nationale, si les droits du peuple eussent été respectés et garantis, l'occupation de l'Espagne, la guerre de Russie et je système prohibitif à l'égard de l'Angleterre n'auraient pas eu lieu. Instruite par les libres discussions de ses députés, la nation se fût opposée à des mesures violentes et fatales, assez à temps pour les prévenir. Enfin, avec un pouvoir moins absolu, Napoléon n'eût point été renversé du trône, une sage administration l'y eût maintenu en dépit de son titre, et il eût pu léguer à ses descendants la souveraineté de la France. La réputation qu'il eût laissée après lui n'aurait pu être surpassée que par celle d'un héros qui, après avoir rendu d'aussi éminents services à son pays, aurait refusé de satisfaire son ambition personnelle. »

Soit donc que l'on se place au point de vue de l'intérêt des gouvernés ou à celui des gouvernants eux-mêmes, on demeure frappé de l'immense supériorité du régime représentatif sur le [149] despotisme. On s'aperçoit que les gouvernants sont aussi intéressés que les gouvernés à ce que la nation ait son mot à dire dans la gestion de ses affaires. On s'aperçoit qu'il est à la fois plus honorable, plus digne et plus sûr d'être un souverain constitutionnel qui s'appuie sur les classes industrieuses et éclairées d'une nation, que d'être un despote qui s'appuie sur une administration et sur une armée. Sans doute, un gouvernement constitutionnel, obligé comme il l'est de subordonner son opinion et sa volonté à l'opinion et à la volonté du pays, se trouve toujours quelque peu gêné dans ses allures; il n'a pas ses coudées franches.

Mais le despotisme a-t-il les siennes? Si le monarque constitutionnel est obligé de consulter les urnes de la représentation nationale, le despote n'est-il pas tenu, de son côté, sous peine de déchéance et de mort, de fixer incessamment ses regards sur les marmites des janissaires? Laquelle de ces deux situations est la plus honorable, la plus digne et la plus sûre?

[150]

Vous devez comprendre, maintenant, pourquoi les économistes ne sont pas partisans du despotisme. C'est qu'ils appliquent aux résultats, aux produits du despotisme, la même méthode d'observation et d'analyse dont ils se servent pour apprécier les résultats, les produits des révolutions. C'est qu'en employant cette méthode d'observation et d'analyse, en examinant les gouvernements comme des machines, comme des instruments destinés à garantir, à sauvegarder les intérêts de la société, à procurer aux peuples la sécurité qui leur est indispensable pour croître en nombre, en richesse, en civilisation; ils acquièrent la conviction que les gouvernements représentatifs sont des machines infiniment supérieures aux gouvernements despotiques.

En conséquence, ils sont tout. aussi hostiles aux hommes qui s’efforcent de détruire on de fausser les gouvernements représentatifs; ils sont tout aussi hostiles à ces hommes qu'ils le sont, par exemple, aux briseurs de machines, et pour les mêmes raisons. Car les fauteurs du despotisme [151] sont de nos jours de véritables briseurs de machines; ce sont des hommes qui, aveuglés sur les intérêts des masses et sur leurs propres intérêts, s'efforcent de substituer aux nouvelles machines, aux instruments perfectionnés de la civilisation, les vieilles mécaniques, les outils imparfaits et grossiers de la barbarie.

Malheureusement, on n'écoute guère les économistes. Je viens de parler des briseurs de machines. Malgré les démonstrations et les conseils des économistes, on a vu bien souvent les ouvriers, égarés par des meneurs inintelligents ou pervers, briser les machines nouvelles. En Angleterre, les briseurs de machines avaient acquis, il y a trente ans, une puissance formidable. Ils s'on allaient de ville en ville, de district en district, accomplissant leur oeuvre de destruction forcenée. Un instant on put croire que les progrès de l'industrie, que le développement de la civilisation seraient arrêtés par ces nouveaux barbares.

Mais enfin, les intérêts prirent l'alarme, les [152] forces de la civilisation furent opposées à ce débordement de la barbarie, et les briseurs de machines furent vaincus. Eh bien, les briseurs de machines de la politique auront beau faire, ils auront beau étendre leur oeuvre de destruction et s'en glorifier, ils finiront, quoi qu'ils fassent, par avoir le dessous, car leur système a vieilli, leurs mécaniques sont usées, la civilisation n'en veut plus. La civilisation repousse le despotisme comme elle repousse les révolutions.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE.

Appendices, pp. 155-94.

[155]

APPENDICE. (A) : Des pertes d'hommes causées par la révolution française. De la conscription sous l‘empire. p. 155↩

Voici sur quelles bases sir Francis d'Ivernois établissait son estimation du nombre des existences immolées par la révolution.

« Bien avant que la guerre de la Vendée fût terminée, dit l'illustre économiste genevois, et vers la fin de 1794, on avait publié un registre officiel; où l’on évaluait la perte des premières campagnes à huit cent mille républicains, en y comprenant ceux qui étaient morts dans les hôpitaux militaires, et soixante et dix mille prisonniers. Ce registre se trouve appuyé par des calculs détaillés qui se se firent en Allemagne et d'où il résulte qu'au mois d’octobre 1795, la guerre avait déjà coûté [156] plus d'un million d'hommes à la France. Il faut maintenant, y ajouter, d'abord le nombre de soldats républicains qui périrent encore dans les départements de l'Ouest, ensuite la destruction qui a eu lieu, soit sur la rive du Rhin et du Danube , soit dans les cent onze combats livrés en Italie; enfin il faut se souvenir, que les suisses en succombant n'ont pas laissé que de vendre chèrement leur liberté. La destruction de ces trois dernières campagnes doit s'être élevée tout au moins à la moitié de celle des quatre précédentes , et je crois tenir un assez juste milieu en estimant que la guerre a coûté jusqu'ici (1799) à la France environ un million et demi de soldats.

« J'ignore si ses chefs accuseront d'exagération cet affreux calcul; et je conviens qu'ils se sont mis en mesure de le nier , par le soin qu'ils ont pris d'anéantir tout ce qui aurait pu servir de pièces justificatives. On en peut juger par le discours où un député reprocha aux bureaux de la guerre, « de n'avoir conservé aucun étai, aucun renseignements qui pût indiquer dans quel corps avait été incorporé tel ou tel citoyen. » C'était en effet, le moyen le plus sûr d'ensevelir à jamais dans l'oubli le seul registre qui aurait pu révéler un jour les pertes de la France.

« Si quelqu'un m'accuse de les exagérer ici, c'est qu'il ignore peut-être les ravages des maladies épidémiques [157] dans les hôpitaux militaires, où elles ont enlevé non-seulement les malades et les convalescents, mais la plupart des médecins et chirurgiens expérimentés, ce qui a produit une nouvelle cause de mortalité; car comme il ne s'est plus formé d'élèves, vu l'anéantissement ou la désertion des anciennes écoles de médecine et de chirurgie, les places vacantes ont été remplies par des ex-moines et des barbiers, qui, sous le nom d'officiers de santé, ont tué à eux seuls plus d'individus que la guerre et la famine. C'est du moins ce qu'a dit dernièrement le député Vitet; et son collègue Baraillon, qui mérite ici quelque créance, puisqu'il est médecin, a certifié que, « dans plusieurs hôpitaux militaires , ces ignorants déhontés ont ordonné du sublimé corrosif et de l'arsenic pour de l’émétique. — Ne croyez pas, ajouta-t-il , ne croyez pas que ce soit le fer de l'ennemi qui ait moissonné la majeure partie de nos braves défenseurs; ce sont les maladies, et je vous effrayerais, si je vous en rapportais les effets.»

« Ce dernier trait faisait allusion à une autre circonstance singulièrement funeste aux armées républicaines ; c'est l'immense quantité de jeunes gens, ou plutôt d'enfants, que le zèle martial y entraîna avant qu'ils sussent d'âge à supporter las fatigues des camps. II faut que le nombre de ceux qui y ont succombé soit bien considérable , puisqu'en proposant son nouveau plan de [158] conscription militaire, pour la levée d'un million de soldats, le général Jourdan s'est vu forcé de convenir que les regrets de Baraillon sont trop fondés, et que c'était un puissant motif pour ne plus admettre dans l'armée, que des hommes dont l’accroissement soit parfait et qui jouissent de toutes leurs forces.

« C'est en combinant les effets de toutes ces causes extraordinaires de mortalité, que j'ai évalué à 1,500 mille français la perte totale de leurs armées tant de terre que de mer.

« II est infiniment plus difficile de calculer le nombre de vies que la révolution a fauchées dans l'intérieur; et cependant je crains fort de rester en deça des limites du vrai, en ne les portant qu'à un million. Je ne parle pas des vies précieuses tranchées par les guillotines permanentes ou ambulantes : quelque nombreuses qu'aient ' été ces exécutions quotidiennes , elles n'ont fait une impression si profonde, que parce qu'on vit des femmes parmi les victimes, qu'on en publiait chaque jour la liste funéraire, et qu'on y lisait les noms de tout ce qui restait de plus pur en France, tels que ceux de Madame Elisabeth et de M. de Malesherbes : mais je passe d'abord en revue les rassemblements des paysans qui brûlaient les châteaux en 1789 et qu'on tua par centaines en leur donnant la chasse. Je viens ensuite au règne des fatales lanternes et à l'espèce de solitude que présentent aujourd'hui les [159] quatre départements d'outre-Loire. Je porte mes regards sur les innombrables insurrections qui ont éclaté successivement dans les provinces et n'y ont été étouffées que dans le sang. Je compte tout celui qui s'est versé à Paris dans les différentes réactions , les noyades de Nantes et les mitraillades du Midi, entre autres les massacres alternatifs d'Avignon, de Lyon, d'Orange, d'Arles, de Toulon et de Marseille. Je compte les exterminations sous lesquelles ont succombé tour à tour les constitutionnels , les fédéralistes , les robespierriens et même les thermidoriens. Je m'arrête sur les prêtres égorgés , déportés ou incarcérés, puis sur cette foule immense de français emprisonnés à titre de suspects et qui sont morts avant le temps, soit de maladies , soit de misère, soit de famine, d'angoisses et de chagrin, dans les maisons de réclusion où on les entassait. A cet épouvantable catalogue, il faut joindre l'émigration, tant des nobles que de la classe aisée des roturiers , auxquels viennent encore s'associer les trente mille cultivateurs plébéiens qui, en 1793, échappèrent d'Alsace pour fuir la mort. On sait qu'ils n'ont point obtenu la permission de rester sous leurs toits domestiques , quoique, avant le 18 fructidor, le conseil des Cinq-Cents eût reconnu solennellement qu'ils étaient fugitifs et non émigrés.