Vilfredo Pareto, TraitÉ de sociologie gÉnÉrale, vol. 2a (texte) (1919)

|

|

| Vilfredo Pareto (1848-1923) |

[Created: 31 Aug. 2022]

[Updated: November 30, 2022 ] |

Source

Pareto's Treatise was originally published in Italian in 1916, and then in a revised edition in French in 1917. It was later translated into English in 1935.

Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale. Édition française par Pierre Boven. Revue par l’auteur. Volume I (Paris: Librairie Payot, 1917). Volume II (Paris: Librairie Payot, 1919).

Editor's note: Because of the text's length and complexity I have split it into 5 separate files (see the main page for details):

- vol. 1 (1917) in facs. PDF and HTML [vol. 1a text only and vol. 1b endnotes]

- vol. 2 (1919) in facs. PDF and HTML [vol. 2a text only and vol. 2b endnotes]

- my vol. 3 - tables and supplementary material

Table des matières

Volume 2a (le texte) [this file]

TABLE DES CHAPITRES - DEUXIÈME VOLUME

Les chapitres

- Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886

- Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe.(§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009

- Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305

- Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600

- Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761

Volume 2b (les notes) [a separate file]

- Notes du Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886

- Notes du Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe. (§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009

- Notes du Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305

- Notes du Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600

- Notes du Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761

TABLE DES CHAPITRES

DEUXIÈME VOLUME

Chapitre IX. – Les dÉrivations (§1397 à §1542) ... 785

Les hommes se laissent persuader surtout par les sentiments (résidus). - Comment les dérivations se développent. - Les dérivations constituent le matériel employé tant dans les recherches non logico- expérimentales que dans les recherches logico-expérimentales ; mais les premières supposent aux dérivations le pouvoir d'agir directement sur la constitution sociale, tandis que les secondes les tiennent uniquement pour des manifestations des forces ainsi agissantes ; elles recherchent, par conséquent, les forces auxquelles correspondent, plus ou moins rigoureusement, les dérivations. - La part que nous attribuons ici au sentiment a été reconnue, bien qu'assez peu distinctement, par plusieurs des auteurs qui ont étudié les sociétés humaines. - La logique des sentiments. - La démonstration des dérivations n'est très souvent pas le motif qui les fait accepter. - Classification des dérivations. - Examen des I-, IIe et IIIe classes.

Chapitre X – Les dÉrivations (suite) (§1543 à §1686) ... 887

Examen de la IVe classe.

Chapitre XI. – PropriÉtÉs des rÉsidus et des dÉrivations (§1687 à §2059) ... 1010

Deux problèmes se posent : Comment agissent les résidus et les dérivations ? Dans quel rapport cette action se trouve-t-elle avec l'utilité sociale ? - Les raisonnements vulgaires soutiennent que les dérivations sont la cause des actions humaines, et parfois aussi des sentiments ; tandis que fort souvent les dérivations sont au contraire un effet des sentiments et des actions. - Les résidus en rapport avec les êtres concrets auxquels ils appartiennent. - Répartition et changements dans l'ensemble d'une société. - Les classes des résidus sont peu variables, les genres en sont beaucoup plus variables. - Formes et oscillations du phénomène. -Rapport entre les résidus et les conditions de la vie. - Action réciproque des résidus et des dérivations. - Influence des résidus sur les résidus. Influence des résidus correspondant à un même ensemble de sentiments. Influence des dérivations sur les résidus. - Considération des différentes classes sociales. - Les grands journaux. - Souvent nous nous imaginons que les dérivations sont transformées en résidus, tandis que c'est le contraire qui se produit. - Influence des dérivations sur les dérivations. - Rapport des résidus et des dérivations avec les autres faits sociaux. - Comment le désaccord entre les résidus et les principes logico-expérimentaux agit sur les conclusions. - Exemples. - Dans les matières non logico-expérimentales, le fait de raisonner en toute rigueur logique peut conduire à des conclusions ne concordant pas avec les faits, et le fait de raisonner avec une logique très défectueuse, en se laissant guider par le sentiment, peut conduire à des conclusions qui se rapprochent beaucoup plus des faits. - Différences entre la pratique et la théorie. - Comment des dérivations indéterminées s'adaptent à certaines fins (buts). - Exemples. - Mesures prises pour atteindre un but. - L'action exercée sur les dérivations a d'habitude peu ou point d'efficacité pour modifier les résidus. - Comment les mesures sociales sont acceptées. - Les mythes et, en général, les fins idéales. - Les fins idéales et leurs rapports avec les autres faits sociaux. - Classification des problèmes auxquels donnent lieu ces rapports. - Examen de ces problèmes. - Rapport entre le fait d'observer les règles de la religion et de la morale, et le fait de réaliser son propre bonheur. - Classification des solutions de ce problème. - Examen de ces solutions. - L'étude ainsi accomplie fournit un exemple de la vanité expérimentale de certaines doctrines fondées sur une prétendue grande utilité sociale. - Propagation des résidus. - Propagation des dérivations. - Les intérêts. - Le phénomène économique. - L'économie pure. - L'économie appliquée. - Plutôt que de déduire les théories de l'économie, il faut y faire des adjonctions. - Hétérogénéité sociale et circulation entre les diverses parties de la société. - Les élites de la population et leur circulation. - La classe supérieure et la classe inférieure, en général.

Chapitre XII. – Forme gÉnÉrale de la sociÉtÉ (§2060 à §2411) ... 1306

Les éléments et leurs catégories. - L'état d'équilibre. - Organisation du système social. - Composition des résidus et des dérivations. - Divers genres de mutuelle dépendance. - Comment on en peut tenir compte en sociologie. - Les propriétés du système social. - L'utilité et ses différents genres. - Maximum d'utilité d'un individu ou d'une collectivité. - Maximum d'utilité pour une collectivité. - Résidus et dérivations en rapport avec l'utilité. - Presque tous les raisonnements dont on use en matière sociale sont des dérivations. - Exemples. - Composition des utilités, des résidus et des dérivations. - L'histoire. - L'emploi de la force dans la société. - La classe gouvernante et la classe gouvernée en rapport avec l'emploi de la ruse et l'emploi de la force. - Comment la classe gouvernante s'efforce d'organiser sa défense. - La stabilité et la variabilité des sociétés. - Les cycles de mutuelle dépendance des phénomènes sociaux. - Le protectionnisme. - Divers genres de capitalistes. - Les spéculateurs et les rentiers. - Le régime politique. - La démocratie. - L'influence des gouvernements est d'autant plus efficace qu'ils savent mieux se servir des résidus existants ; elle est très souvent vaine, lorsqu'ils s'efforcent de les modifier. - Le consentement et la force sont le fondement des gouvernements. - Les gouvernements modernes. - La ploutocratie démagogique. - Dépenses pour consolider les divers régimes politiques. - Les partis politiques. - Les diverses proportions des résidus de la Ie classe et de ceux de la IIe chez les gouvernants et chez les gouvernés. - Les résultats économiques des différents régimes politiques. - Gouvernements qui font usage principalement de la force. - Gouvernements qui font usage principalement de la ruse. - Combinaisons de divers types. - Périodes économiques et périodes sociales. - Forme ondulatoire des phénomènes. - Oscillations des dérivations en rapport avec les oscillations sociales. - Erreurs habituelles qu'on commet en voulant les provoquer à dessein. - Mutuelle dépendance des oscillations. - Exemples. - L'ensemble social.

Chapitre XIII. – L’Équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612)... 1601

La proportion des résidus de la Ie classe et de ceux de la IIe, considérée comme l'un des facteurs principaux de l'équilibre social. - Indices de l'utilité sociale. - Exemples divers. - L'équilibre des diverses couches sociales. - Comment les moyens employés pour le conserver agissent sur la proportion des résidus de la Ie classe et de la IIe, par conséquent sur l'équilibre social. - Exemples divers. - Étude de l'évolution sociale à Rome. - Analogies avec l'évolution de nos sociétés. - Comment la souplesse et la cristallisation des sociétés sont des phénomènes qui se succèdent mutuellement. - C'est là un cas particulier de la loi générale des phénomènes sociaux, qui ont une forme, ondulatoire.

[785]

Chapitre IX↩

Les dérivations

§ 1397. Dans ce chapitre, nous nous occuperons des dérivations, telles qu'elles ont été définies au § 868 ; et puisqu'elles renferment la raison pour laquelle certaines théories sont produites et acceptées, nous étudierons les théories au point de vue subjectif indiqué au § 13. Souvent déjà, nous avons rencontré des dérivations, bien que nous n'ayons pas encore fait usage de ce terme, et l'on en trouvera chaque fois qu'on fixera son attention sur les façons dont les hommes tâchent de dissimuler, de changer, d'expliquer les caractères qu'ont en réalité certaines de leurs manières d'agir. C'est ainsi qu'au chapitre III, nous avons traité longuement des raisonnements, qui sont des dérivations par lesquelles on tâche de faire apparaître logiques les actions non-logiques ; et nous avons alors classé certaines dérivations considérées sous cet aspect. Nous en avons rencontré d'autres, envisagées sous d'autres aspects, aux chapitres IV et V.

Les hommes se laissent persuader surtout par les sentiments (résidus) ; par conséquent, nous pouvons prévoir, ce qui d'ailleurs est confirmé par l'expérience, que les dérivations tireront leur force, non pas de considérations logico-expérimentales, ou du moins pas exclusivement de ces considérations, mais bien des sentiments [FN: § 1397 -1]. Dans les dérivées, le noyau principal est constitué par un résidu ou par un certain nombre de résidus. Autour de ce noyau viennent se grouper d'autres résidus secondaires. Cet agrégat est créé par une force puissante, et quand il a été créé, il est maintenu uni par cette force, qui est le besoin de développements logiques ou pseudo-logiques qu'éprouve l'homme, besoin qui se manifeste par les résidus du genre (1-ε). C'est ensuite de ces résidus, avec l'aide d'autres encore, que les dérivations tirent en général leur origine.

§ 1398. Par exemple, au chapitre II, nous avons vu une catégorie étendue de dérivations qui expliquent certaines opérations sur les tempêtes ; elles naissent justement du besoin de développements logiques ou réputés tels (I-ε). Le noyau principal est constitué par les résidus de la foi en l'efficacité des combinaisons, (I-ζ) : on sent instinctivement qu'il doit y avoir un moyen quelconque d'exercer une action sur les tempêtes. Autour de ce noyau se disposent divers résidus de l'action mystérieuse de certaines choses et de certains actes ; et l'on a différentes opérations magiques. Dans ces opérations magiques interviennent, d'une manière accessoire, les résidus de choses rares et d'événements exceptionnels (I-β 2), les noms liés mystérieusement aux choses (I-γ 2), ainsi que d'autres opérations mystérieuses (I-γ 1), et même des combinaisons en général (I-α). Puis, toujours d'une manière accessoire, on fait intervenir les résidus de la IIe classe. On trouve une famille très étendue de ces résidus dans les explications que l'on donne des phénomènes, en avant recours à des personnifications (II-êta), telles que des divinités, des démons, des génies. Il est rare que, dans une catégorie de dérivations, il ne se trouve pas une famille de cette sorte.

§ 1399. Nous avons déjà traité abondamment des résidus, et il ne nous resterait d'autre chose à faire, au sujet des dérivées, que de noter les résidus principaux et les résidus accessoires. Mais nous n'aurions ainsi envisagé que le fond des dérivées, alors qu'il y a pourtant d'autres aspects sous lesquels on peut considérer les dérivations. D'abord, si l'on prête attention à la forme, il faut observer le rapport dans lequel la dérivation se trouve avec la logique ; c'est-à-dire si elle est un raisonnement correct ou un sophisme. Cette étude appartient aux traités de logique (§ 1410), et nous n'avons pas à l'entreprendre ici. Ensuite, il faut considérer le rapport dans lequel la dérivation peut être avec la réalité expérimentale. Elle peut être rigoureusement logique, et, par suite d'un défaut des prémisses, n'être pas d'accord avec l'expérience. Elle peut aussi n'être qu'apparemment logique, et, à cause du sens vague des termes, ou pour un autre motif, n'avoir aucune signification expérimentale, ou avoir une signification qui n'a qu'un lointain rapport avec l'expérience. Tel est l'aspect sous lequel nous avons envisagé les dérivations que nous avons étudiées aux chapitres III, IV et V, sans employer encore cette dénomination. Maintenant, en leur en ajoutant d'autres, nous devrons les étudier en détail, sous l'aspect subjectif de la force persuasive qu'elles peuvent avoir. Restera enfin un autre aspect sous lequel il est nécessaire de les envisager : celui de l'utilité sociale qu'elles peuvent avoir ; sujet dont nous nous occuperons au chapitre XII. En tout cas, pour avoir la théorie complète des dérivations, il faut rapprocher les chapitres III, IV et V du présent chapitre. La déduction parcourt à rebours la voie de l'induction ; par conséquent, celui qui utilise successivement ces deux voies retrouve la seconde fois sur son chemin une partie au moins des théories et des raisonnements qu'il avait rencontrés la première.

§ 1400. Il y a plusieurs critères pour classer les dérivations suivant l'aspect sous lequel on les considère (§ 1480). Puisque nous nous attachons ici au caractère subjectif des explications que l'on donne par les dérivations, de certaines actions, de certaines idées, et à la force persuasive de ces explications, nous tirerons de la nature de celles-ci le critère de notre classification. Là où n'existe pas d'explications, les dérivations font aussi défaut ; mais sitôt qu'on recourt aux explications, ou qu'on tente d'y recourir, les dérivations apparaissent. L'animal, qui ne raisonne pas, qui accomplit uniquement des actes instinctifs (§ 861), n'a pas de dérivations. Au contraire, l'homme éprouve le besoin de raisonner, et en outre d'étendre un voile sur ses instincts et sur ses sentiments ; aussi manque-t-il rarement chez lui au moins un germe de dérivations, de même que ne manquent pas les résidus. Dérivations et résidus se rencontrent chaque fois que nous étudions des théories ou des raisonnements qui ne sont pas rigoureusement logico-expérimentaux. Ainsi est-il arrivé au chapitre III (§ 325), où nous avons rencontré le type de dérivation le plus simple, qu'on trouve dans le précepte pur, sans motif ni démonstration. Il est employé par l'enfant et l'ignorant, lorsqu'ils font usage de la tautologie: « On fait ainsi parce qu'on fait ainsi »; tautologie par laquelle s'expriment simplement les résidus de la sociabilité, car, en somme, on veut dire : « Je fais ainsi, ou une autre personne fait ainsi, parce que, dans notre collectivité, on a l'habitude de faire ainsi ». Puis vient une dérivation un peu plus complexe, qui vise à donner une raison de l'habitude, et l'on dit : « On fait ainsi parce qu'on doit faire ainsi ». Ces dérivations, qui sont de simples affirmations, constitueront la première classe. Mais déjà dans la dernière des dérivations que nous venons de rapporter, une entité indéterminée et mystérieuse s'est fait entrevoir : c'est le devoir, premier indice d'un procédé général d'extension des dérivations qui, sous des noms différents, croissent avec l'invocation de divers genres de sentiments. Peu à peu, les hommes ne se contentent plus de ces noms seuls : ils veulent quelque chose de plus concret ; ils veulent aussi expliquer d'une façon quelconque pourquoi on emploie ces noms. Que peut bien être ce devoir qu'on met au jour ? Ignorants, hommes cultivés, philosophes répondent ; et, des réponses puériles du vulgaire, on va jusqu'aux théories abstruses de la métaphysique ; mais, au point de vue logico-expérimental, ces théories ne valent pas mieux que les réponses du vulgaire. On fait le premier pas en appelant à son aide l'autorité de sentences ayant cours dans la collectivité, l'autorité de certains hommes, et, par de nouvelles adjonctions, on allègue l'autorité d'êtres surnaturels ou de personnifications qui sentent et agissent comme des hommes. Ainsi, nous avons la IIe classe des dérivations. Le raisonnement acquiert de nouveaux développements, se subtilise, s'abstrait, quand on fait intervenir des interprétations de sentiments, des entités abstraites, des interprétations de la volonté d'êtres surnaturels ; ce qui peut donner une très longue chaîne de déductions logiques ou pseudo-logiques, et produire des théories qui ont quelque ressemblance avec les théories scientifiques, et parmi lesquelles nous trouvons celles de la métaphysique et de la théologie. Nous avons ainsi la IIIe classe. Mais les dérivations ne sont pas encore épuisées : il reste une classe étendue dans laquelle rentrent des preuves principalement verbales ; ce sera la IVe classe. On y trouve des explications de pure forme, qui usurpent l'apparence d'explications de fond. Ensuite (§ 1419) nous verrons comment ces classes se divisent en genres, et nous les étudierons en détail ; mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire que nous ajoutions quelques considérations générales sur les dérivations et sur les dérivées.

§ 1401. Commençons par traduire dans le langage des résidus et des dérivations ce que nous avons exposé (§ 798-803) en nous servant de lettres alphabétiques. Dans les matières qui se rapportent à la vie des sociétés, les théories concrètes se composent de résidus et de dérivations. Les résidus sont des manifestations de sentiments. Les dérivations comprennent des raisonnements logiques, des sophismes, des manifestations de sentiments employées pour dériver ; elles sont une manifestation du besoin de raisonner qu'éprouve l'homme. Si ce besoin n'était satisfait que par les raisonnements logico-expérimentaux, il n'y aurait pas de dérivations, et à leur place, on aurait des théories logico-expérimentales. Mais le besoin de raisonnement de l'homme trouve à se satisfaire de beaucoup d'autres manières : par des raisonnements pseudo-expérimentaux, par des paroles qui excitent les sentiments, par des discours vains et inconsistants ; ainsi naissent les dérivations. Elles font défaut aux deux extrêmes : d'une part, pour les actions instinctives, d'autre part, pour les sciences rigoureusement logico-expérinientales. On les rencontre dans les cas intermédiaires.

§ 1402. Ce sont justement les raisonnements concrets correspondant à ces cas, qui sont connus directement. Ici, nous avons fait l'analyse, en séparant une partie presque constante (a) et une partie beaucoup plus variable (b) (§ 798 et sv.), auxquelles nous avons donné ensuite les noms de résidus et de dérivations (§ 868), et nous avons vu que la partie la plus importante pour l'équilibre social est celle des résidus (§ 800). Mais ainsi, nous sommes allés à l'encontre de l'opinion commune qui, dominée par l'idée des actions logiques, incline à intervertir le rapport indiqué tantôt, et à donner une plus grande importance aux dérivations (§ 415). La personne qui prend connaissance d'une dérivation croit l'accepter – ou la rejeter – par des considérations logico-expérimentales, et ne s'aperçoit pas qu'au contraire, elle est habituellement poussée par des sentiments, et que l'accord – ou l'opposition – de deux dérivations est un accord – ou une opposition – de résidus. Celui qui entreprend d'étudier les phénomènes sociaux s'arrête aux manifestations de l'activité, c'est-à-dire aux dérivations, et il ne remonte pas aux causes de l'activité elle-même, c'est-à-dire aux résidus. Il est ainsi arrivé que l'histoire des institutions sociales est devenue l'histoire des dérivations, et souvent l'histoire de dissertations sans fondement. On a cru faire l'histoire des religions en faisant l'histoire des théologies ; l'histoire des morales en faisant l'histoire des théories morales ; l'histoire des institutions politiques, en faisant l'histoire des théories politiques. En outre, comme la métaphysique a doté toutes ces théories d'éléments absolus dont on a cru tirer par la logique pure des conclusions non moins absolues, l'histoire de ces théories est devenue l'histoire des déviations de certains types idéaux existant dans l'esprit de l'auteur, déviations qu'on observe dans le monde concret. De nos jours, plusieurs personnes ont senti que cette voie s'écartait de la réalité, et, pour s'en rapprocher, elles ont substitué à ces raisonnements la recherche des « origines », sans s'apercevoir que, de cette façon, elles aboutissaient souvent a la simple substitution d'une métaphysique à une autre, en expliquant le plus connu par le moins connu, les faits susceptibles de l'observation directe, par des imaginations qui, se rapportant à des temps trop reculés, manquent entièrement de preuves, et en ajoutant des principes comme celui de l'évolution unique, qui dépassent entièrement l'expérience.

§ 1403. En somme, les dérivations constituent les matériaux employés par tout le monde. Mais les auteurs précités donnent aux dérivations une valeur intrinsèque, et les considèrent comme agissant directement dans la détermination de l'équilibre social, tandis que nous leur donnons ici uniquement la valeur de manifestations et d'indices d'autres forces, qui sont celles qui agissent en réalité dans la détermination de l'équilibre social. Jusqu'à présent, les sciences sociales ont été très souvent des théories composées de résidus et de dérivations, et qui avaient en outre un but pratique : elles visaient à persuader les hommes d'agir d'une certaine façon réputée utile à la société. Le présent ouvrage est un essai de transporter an contraire ces sciences exclusivement dans le domaine logico-expérimental, sans aucun but d'utilité pratique immédiate, avec la seule et unique intention de connaître les uniformités des faits sociaux (§ 86). Celui qui écrit un livre en ayant pour but de pousser les hommes à agir d'une certaine manière, doit nécessairement recourir aux dérivations, puisqu'elles constituent le langage au moyen duquel on parvient jusqu'aux sentiments des hommes et par lequel on peut en conséquence modifier leur activité. Au contraire, celui qui vise exclusivement à faire une étude logico-expérimentale doit s'abstenir avec le plus grand soin d'employer les dérivations : elles sont pour lui un objet d’étude, jamais un moyen de persuasion.

§ 1404. Ici, à propos du rôle que nous attribuons au sentiment dans les dérivations, nous nous trouvons en face d'un problème analogue à celui qui a été posé et résolu au chapitre III : si le rôle que le sentiment joue dans les dérivations est vraiment d'une si grande importance, est-il bien possible que tant d'hommes de talent qui étudièrent pratiquement et théoriquement les sociétés humaines ne s'en soient pas aperçus ? Nous devons répondre comme nous l'avons déjà fait pour le problème analogue du chapitre III, et dire que ce rôle a été effectivement aperçu, bien qu'indistinctement, sans qu'une théorie rigoureuse en fût donnée, sans que son importance en fût correctement appréciée, et cela pour divers motifs, parmi lesquels se trouve le préjugé qui attribue un rôle prépondérant aux actions logiques, dans les actions humaines.

Citons maintenant quelques exemples de la façon dont ce sujet a été compris par différents auteurs.

§ 1405. Suivant une théorie qui paraît assez probable, l'enthymème d'Aristote est un jugement accompagné de l'énoncé de sa cause ; l'enthymème des logiciens modernes est un syllogisme dans lequel l'une des prémisses est passée sous silence. Nous acceptons cette dernière définition ; on verra ensuite que les conséquences que nous en tirons sont vraies a fortiori pour l'enthymème d'Aristote.

§ 1406. Les dérivations sont souvent employées sous forme d'enthymème. Si l'on envisage l'art oratoire, il y a cette première raison qu'un discours composé de syllogismes serait lourd, ennuyeux, insupportable ; ensuite il y a un autre motif, d'un ordre plus général, et qui s'applique aussi bien à l'art oratoire qu'à un raisonnement scientifique ou prétendu tel. La forme syllogistique met en lumière le défaut logique des dérivations de la même façon qu'elle fait apparaître les sophismes. Il est donc bon de s'en abstenir, dans les raisonnements qui sont constitués par des associations d'idées ou de résidus. L'enthymème néglige une des propositions du syllogisme, et l'on peut prendre ses dispositions de manière à supprimer la proposition dans laquelle le défaut de logique est le plus apparent. Généralement, on néglige la majeure, c'est-à-dire la prémisse qui contient le moyen terme et le prédicat. La conclusion à laquelle on veut arriver contient le sujet et le prédicat ; le sujet est d'une telle importance qu'il est difficile de supprimer la mineure qui le contient. Quand le moyen terme est une entité non-expérimentale «§ 470), on gagne quelque chose à supprimer au moins l'une des propositions qui le contiennent.

§ 1407. Voici, par exemple, un enthymème cité par Aristote [FN: § 1407-1] « Ne garde pas une colère immortelle, toi qui es mortel ». Prise dans son sens littéral, cette proposition n'a pas de sens ; car il est évident que la colère d'un homme prend fin quand cet homme meurt et disparaît ; et il est par conséquent tout à fait inutile de lui recommander de ne pas garder une « colère immortelle ». Mais le sens de la proposition est bien différent : il consiste à recommander de ne pas garder sa colère trop longtemps, de ne pas avoir une colère très longue, laquelle est appelée immortelle.

Le résidu principal (a) est l'un de ceux qui dépendent de la sociabilité (IVe classe). Le résidu qu'on y ajoute pour dériver est l'un de ceux qui unissent les noms aux choses (I-γ). L'association d'idées qu'on fait naître ainsi est d'abord la répugnance qu'une personne éprouve à unir deux choses contraires, telles que immortel et mortel, puis la confusion qu'on crée entre immortel et très long. C'est dans cette confusion que gît le point faible du raisonnement. C'est pourquoi on doit autant que possible soustraire ce point faible à l'attention.

§ 1408. Il faut observer que la proposition que nous venons de citer est un enthymème au sens d'Aristote, mais non au sens moderne. Dans ce dernier sens, le syllogisme complet serait : « L'homme est mortel ; un mortel ne peut avoir une colère immortelle ; donc l'homme ne peut avoir une colère immortelle ». Mais ce n'est point ce que l'on veut démontrer ; on veut au contraire exprimer que l'homme ne peut – ou ne doit – avoir une trop longue colère. Si on l'exprime sous forme d'enthymème, on dira : « L'homme, étant mortel, ne doit pas avoir une trop longue colère » ; et sous cette forme, beaucoup de personnes accepteront le raisonnement, parce qu'elles seront frappées du contraste entre la vie courte de l'homme et une longue colère. Maintenant, complétons le syllogisme. « L'homme est mortel ; un mortel ne doit pas avoir une trop longue colère ; donc l'homme ne doit pas avoir une trop longue colère ». La proposition : « un mortel ne doit pas avoir une trop longue colère » attire justement l'attention sur le point faible du raisonnement ; il convient donc de la supprimer, pour éviter qu'on ne s'aperçoive de l'erreur ; et de cette façon, on est poussé à substituer l'enthymème au syllogisme. Cela est plus utile pour l'enthymème Aristote que pour l'enthymème moderne. Si, après avoir énoncé un jugement, nous nous bornons à indiquer la raison qui en est l'origine – ou qui semble en être l'origine – et si nous négligeons les propositions intermédiaires, nous nous plaçons dans les conditions les plus favorables au raisonnement par associations d'idées, ou de résidus, par opposition au raisonnement strictement logique. Aristote sentait cela instinctivement, quand il disait que l'enthymème était le syllogisme oratoire [FN: § 1408-1] . Il a raison aussi quand il voit dans les sentences une partie de l'enthymème [FN: § 1408-2] : les sentences sont la réduction ultime d'un syllogisme, dont il ne reste que la conclusion.

§ 1409. Il faut prendre garde à l'erreur où l'on tomberait, en croyant que la sentence est acceptée parce qu'elle fait partie d'un enthymème, et l'enthymème parce qu'il fait partie d'un syllogisme. Cette opinion peut être vraie, au point de vue de la logique formelle, mais non à celui des motifs pour lesquels un homme se laisse persuader. On accepte la sentence, on accepte l'enthymème, à cause des sentiments qu'ils provoquent, pour des motifs intrinsèques, sans les réunir au syllogisme complet (§ 1399). Aristote ajoute l'exemple à l'enthymème, comme moyen de persuasion [FN: § 1409-1] . L'exemple est une des dérivations les plus simples. On cite un fait, et l'on y ajoute un résidu de la IIe classe (Persistance des agrégats) ; c'est-à-dire qu'on donne à un cas particulier la force d'une règle générale.

§ 1410. Après avoir fait allusion aux sophismes de logique, John Stuart Mill [FN: § 1410-1] ajoute, mais seulement pour les exclure de son étude, deux autres sources d'erreur : l'une intellectuelle, l'autre morale. Cela se rapproche assez de la distinction que nous avons faite entre les dérivations (B) et (b). Dans un traité de logique, Mill a raison de ne pas s'occuper de ces sources d'erreur ; pour la sociologie, au contraire, elles sont d'une grande importance.

§ 1411. Quand le logicien a découvert l'erreur d'un raisonnement, quand il a dévoilé un sophisme, son œuvre est achevée. L'œuvre du sociologue commence, au contraire ; il doit rechercher pourquoi ces sophismes sont acceptés, pourquoi ils persuadent. Les sophismes qui ne sont que des subtilités logiques lui importent peu ou point, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'écho parmi les hommes; au contraire, les sophismes – ou même les raisonnements bien faits – qui sont acceptés par beaucoup de gens lui importent au premier chef. La logique cherche pourquoi un raisonnement est erroné, la sociologie pourquoi il obtient un consentement fréquent.

§ 1412. Suivant Mill, les sources d'erreurs morales se divisent en deux classes principales : l'indifférence à connaître la vérité et les inclinations, dont la plus fréquente est celle qui nous pousse dans le sens que nous désirons ; bien qu'ensuite nous puissions accepter une conclusion agréable aussi bien qu'une conclusion désagréable, pourvu qu'elles soient capables de susciter quelque sentiment intense. Cette indifférence et ces inclinations sont les sentiments correspondant à nos résidus ; mais Mill en traite assez mal. Il a été induit en erreur par le préjugé que seules les actions logiques sont bonnes, utiles, louables, tandis que les actions non logiques sont nécessairement mauvaises, nuisibles, blâmables. Il ne s'aperçoit pas que lui-même raisonne sous l'empire de cette inclination.

§ 1413. Le but de la dérivation est presque toujours présent à l'esprit de celui qui veut démontrer quelque chose ; mais il échappe souvent à l'observation de celui qui admet la conclusion de la dérivation. Quand le but est une certaine règle que l'on veut justifier, on tâche d'unir ce but à certains résidus : par des raisonnements plus ou moins logiques, si l'on cherche à satisfaire surtout le besoin de développements logiques qu'éprouvent ceux qu'on veut persuader, ou bien par l'adjonction d'autres résidus, si l'on vise à agir surtout sur les sentiments.

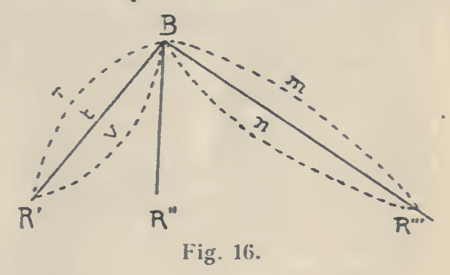

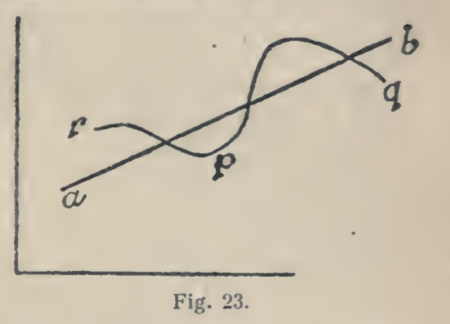

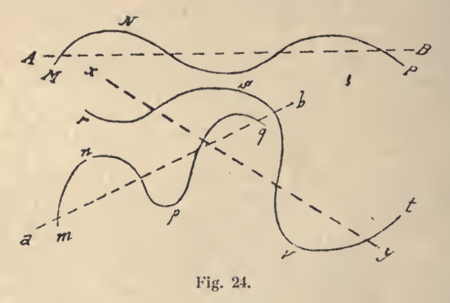

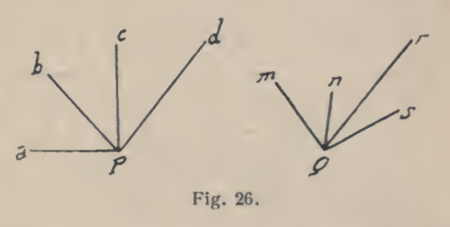

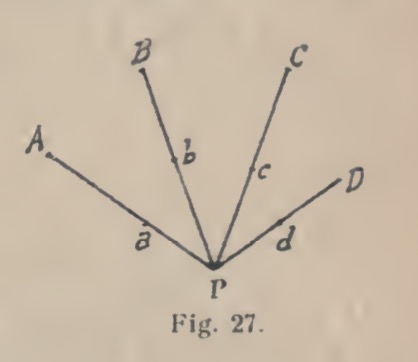

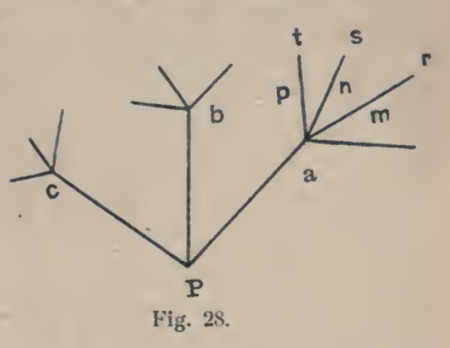

§ 1414. Ces opérations, rangées suivant leur degré d'importance, peuvent être exprimées de la façon suivante : 1° Le but. 2° Les résidus dont la dérivation tire son origine. 3° La dérivation. Une figure graphique fera mieux comprendre le phénomène. Soit B, le but, auquel on parvient en partant des résidus R’, R’’, R’’’,... et grâce aux dérivations R'rB, R'tB, R'vB... Par exemple, dans les théories morales, le but est le précepte qui défend de tuer un autre homme. On peut y arriver par une dérivation très simple : le tabou du sang. On peut partir du résidu d'un dieu personnel et atteindre le but par des dérivations nombreuses et variées. On peut partir d'un résidu métaphysique, ou d'utilité sociale, ou d'utilité personnelle, ou de quelque autre résidu semblable, et atteindre le but grâce à un nombre extrêmement grand de dérivations.

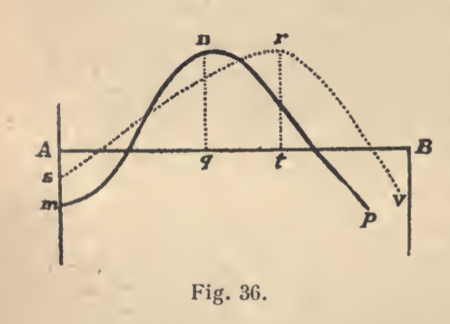

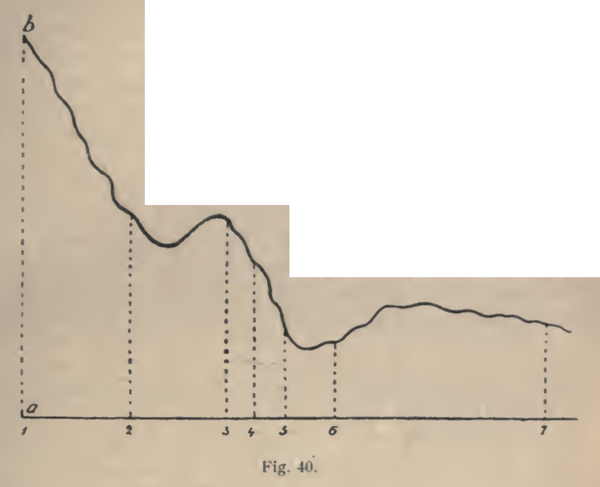

[Figure 16]

§ 1415. En général, les théologiens, les métaphysiciens, les philosophes, les théoriciens de la politique, du droit, de la morale, n'admettent pas l'ordre indiqué tout à l'heure (§ 1402). Ils ont la tendance d'assigner la première place aux dérivations. Pour eux, les résidus sont des axiomes ou des dogmes, et le but est simplement la conclusion d'un raisonnement logique. Comme ils ne s'entendent habituellement pas sur la dérivation, ils en disputent à perdre haleine, et se figurent pouvoir modifier les faits sociaux, en démontrant le sophisme d'une dérivation. Ils se font illusion et ne comprennent pas que leurs disputes sont étrangères au plus grand nombre des gens [FN: § 1415-1], qui ne pourraient les comprendre en aucune façon, et qui, par conséquent, n'en font aucun cas, si ce n'est comme d'articles de foi auxquels ils donnent leur consentement grâce à certains résidus. L'économie politique a été et continue à être en partie une branche de la littérature, et comme telle, elle n'échappe pas à ce que nous avons dit des dérivations. Il est de fait que la pratique a suivi une voie entièrement divergente de la théorie.

§ 1416. Ces considérations nous conduisent à d'importantes conclusions qui appartiennent à la logique des sentiments, mentionnée déjà au § 480.

1° Si l'on détruit le résidu principal dont procède la dérivation, et s'il n'est pas remplacé par un autre, le but aussi disparaît [FN: § 1416-1] . Cela se produit d'habitude, quand on raisonne logiquement sur des prémisses expérimentales, c'est-à-dire dans les raisonnements scientifiques. Pourtant, même dans ce cas, il se peut que la conclusion subsiste, quand les prémisses erronées sont remplacées par d'autres. Au contraire, dans les raisonnements non-scientifiques, le cas habituel est celui dans lequel les prémisses abandonnées sont remplacées par d'autres – un résidu est remplacé par d'autres. Le cas exceptionnel est celui où cette substitution n'a pas lieu. Entre ces cas extrêmes, il y a des cas intermédiaires. La destruction du résidu dont procède la dérivation ne fait pas disparaître entièrement le but, mais en diminue et affaiblit l'importance ; il subsiste, mais il agit avec moins de force. Par exemple, on a observé, aux Indes, que les indigènes qui se convertissent perdent la moralité de leur ancienne religion, sans acquérir celle de leur foi nouvelle et de leurs nouvelles coutumes (§ 1741).

2° Quand on raisonne scientifiquement, si l'on peut démontrer que la conclusion ne procède pas logiquement des prémisses, la conclusion tombe. Au contraire, dans le raisonnement non-scientifique, si l'on détruit une des formes de dérivation, une autre ne tarde pas à surgir. Si l'on montre le vide du raisonnement qui unit un certain résidu à une conclusion (au but), la plupart du temps, le seul effet en est la substitution d'une nouvelle dérivation à celle qui vient d'être détruite. Cela a lieu parce que le résidu et le but sont des éléments principaux, et que la dérivation est secondaire, et souvent de beaucoup. Par exemple, les diverses sectes chrétiennes ont des doctrines sur les bonnes œuvres et la prédestination, lesquelles, au point de vue logique, sont entièrement différentes et parfois même opposées, contradictoires ; et pourtant ces sectes ne diffèrent en rien par la morale pratique. Voici un Chinois, un musulman, un chrétien calviniste, un chrétien catholique, un kantien, un hégélien, un matérialiste, qui s'abstiennent également de voler ; mais chacun donne de ses actes une explication différente. Enfin, ce sont les dérivations qui unissent un résidu qui existe chez eux tous à une conclusion qu'eux tous acceptent. Et si quelqu'un invente une nouvelle dérivation ou détruit une de celles qui existent, pratiquement il n'obtiendra rien, et la conclusion demeurera la même.

3° Dans les raisonnements scientifiques, grâce à des déductions rigoureusement logiques, les conclusions les plus fortes s'obtiennent de prémisses dont la vérification expérimentale est aussi parfaite que possible. Dans les raisonnements non-scientifiques, les conclusions les plus fortes sont constituées par un puissant résidu, sans dérivations. On a ensuite les conclusions obtenues d'un fort résidu auquel s'ajoutent, sous forme de dérivation, des résidus qui ne sont pas trop faibles. Au fur et à mesure que s'allonge la distance entre le résidu et la conclusion, au fur et à mesure que des raisonnements logiques se substituent aux résidus, la force de la conclusion diminue, excepté pour un petit nombre d'hommes de science. Le vulgaire est persuadé par son catéchisme, et non par de subtiles dissertations théologiques. Ces dissertations n'ont qu'un effet indirect ; le vulgaire les admire sans les comprendre, et cette admiration leur confère une autorité qui s'étend aux conclusions. C'est ce qui est arrivé, de nos jours, pour le Capital de Marx. Un très petit nombre de socialistes allemands l'ont lu ; ceux qui peuvent l'avoir compris sont rares comme les merles blancs ; mais les subtiles et obscures dissertations du livre furent admirées de l'extérieur, et conférèrent de l'autorité au livre. Cette admiration détermina la forme de la dérivation, et non pas les résidus ni les conclusions, qui existaient avant le livre, qui continueront à exister quand le livre sera oublié, et qui sont communs tant aux marxistes qu'aux non-marxistes.

4° Au point de vue logique, deux propositions contradictoires ne peuvent subsister ensemble. Au point de vue des dérivations non-scientifiques, deux propositions qui paraissent contradictoires peuvent subsister ensemble, pour le même individu, dans le même esprit. Par exemple, les propositions suivantes paraissent contradictoires : on ne doit pas tuer – on doit tuer ; on ne doit pas s'approprier le bien d'autrui – il est permis de s'approprier le bien d'autrui ; ou doit pardonner les offenses – on ne doit pas pardonner les offenses. Pourtant elles peuvent être acceptées en même temps par le même individu, grâce à des interprétations et des distinctions qui servent à justifier la contradiction. De même, au point de vue logique, si A est égal à B, il s'ensuit rigoureusement que B est égal à A ; mais cette conséquence n'est pas nécessaire dans le raisonnement des dérivations.

§ 1417. Outre les dérivations, qui sont constituées d'un groupe de résidus principaux et d'un autre groupe, secondaire, de résidus qui servent à dériver, nous avons les simples unions de plusieurs résidus ou de plusieurs groupes, qui constituent seulement un nouveau groupe de résidus. En outre, nous avons les conséquences logiques – ou estimées telles – de la considération de l'intérêt individuel ou collectif, lesquelles font partie des classes de déductions scientifiques dont nous ne nous occupons pas ici.

§ 1418. La démonstration des dérivations est très souvent différente de la raison qui les fait accepter. Parfois cette démonstration et cette raison peuvent concorder ; par exemple, un précepte est démontré par l'argument d'autorité, et il est accepté grâce au résidu de l'autorité. D'autres fois elles peuvent être entièrement différentes ; par exemple, celui qui démontre quelque chose en se servant de l'ambiguïté d'un terme, ne dit certainement pas : « Ma démonstration est valide, grâce à l'erreur engendrée par l'ambiguïté d'un terme » ; tandis que celui qui accepte cette dérivation est, sans s'en apercevoir, induit en erreur par le raisonnement verbal.

§ 1419. Classification des dérivations :

Ire CLASSE

Affirmation (§ 1420-1433).

(I-α) Faits expérimentaux ou faits imaginaires (§ 1421-1427).

(I-β ß) Sentiments (§ 1428-1432).

(I-γ) Mélange de faits et de sentiments (§ 1433).

IIe CLASSE

Autorité (1434-1463).

(II-α) Autorité d'un homme ou de plusieurs hommes (§ 1435-1446).

(II-β) Autorité de la tradition, des usages et des coutumes (§ 1447-1457).

(I-γ) Autorité d'un être divin ou d'une personnification (§ 1458-1463).

IIIe CLASSE

Accord avec des sentiments ou avec des principes (§ 1464-1542).

(III-α ) Sentiments (§ 1465-1476).

(III-β) Intérêt individuel (§ 1477-1497).

(III-γ) Intérêt collectif (§ 1498-1500).

(III-δ) Entités juridiques (§ 1501-1509).

(III-ε) Entités métaphysiques (§ 1510-1532).

(III-ζ) Entités surnaturelles (§ 1533-1542).

IVe CLASSE

Preuves verbales (§ 1543-1686).

(IV-α ) Terme indéterminé désignant une chose réelle et chose indéterminée correspondant à un terme (§ 1549-1551).

(IV-β) Terme désignant une chose, et qui fait naître des sentiments accessoires, ou sentiments accessoires qui font choisir un terme (§ 1552-1555).

(IV-γ) Terme à plusieurs sens, et choses différentes désignées par un seul terme (§ 1556-1613).

(IV-δ) Métaphores, allégories, analogies(§ 1614-1685).

(IV-ε) Termes douteux, indéterminés, qui ne correspondent à rien de concret (§ 1686).

§ 1420. Ire CLASSE. Affirmation. Cette classe comprend les simples récits, les affirmations d'un fait, les affirmations d'accord avec des sentiments, exprimées non pas comme telles, mais d'une façon absolue, axiomatique, doctrinale. Les affirmations peuvent être de simples récits ou des indications d'uniformités expérimentales ; mais souvent elles sont exprimées de telle manière qu'on ne sait si elles expriment uniquement des faits expérimentaux, ou si elles sont des expressions de sentiments, ou bien si elles participent de ces deux genres. Nombreux sont les cas où il est possible de découvrir, avec une certaine probabilité, la manière dont elles sont composées. Prenons, par exemple, le recueil de sentences de Syrus. Les quatre premières appartiennent au genre (I-α); ce sont: «Nous autres hommes sommes également proches de la mort. – Attends d'un autre ce que tu auras fait à un autre. – Éteins par tes larmes la colère de qui t'aime. – Qui dispute avec un homme ivre se bat contre un absent ». Vient ensuite une sentence du genre (1-β) : « Mieux vaut essuyer une injure que la faire ». Suivent quatre sentences du genre (I-α), puis de nouveau une du genre (1-β), qui est : « Adultère est celui qui aime violemment sa femme ». Enfin, voici une sentence du genre (I-γ): « Tout le monde demande : Est-il riche ? personne : est-il bon ? » Là, il y a l'affirmation d'un fait (I-α) et un blâme de ce fait, (I-β). Voyons encore les sentences de Ménandre : « Il est agréable de cueillir toute chose en son temps ». C'est une sentence du genre (I-α). « Ne fais ni n'apprends aucune chose honteuse » est une sentence du genre (1-β). « Le silence est pour toutes les femmes un ornement ». C'est une sentence du genre

§ 1421. (I-α) Faits expérimentaux ou faits imaginaires. L'affirmation peut être subordonnée à l'expérience. En ce cas, c'est une affirmation de la science logico-expérimentale, qui ne trouve pas place parmi les dérivations. Mais l'affirmation peut aussi subsister par sa vertu propre, par une certaine force intrinsèque, indépendante de l'expérience. Dans ce cas, c'est une dérivation.

§ 1422. Comme nous l'avons déjà remarqué (§ 526, 1068), il y a une différence entre un simple récit et l'affirmation d'une uniformité. Tous deux peuvent appartenir à la science logico-expérimentale ou aux dérivations, suivant qu'ils sont subordonnés à l'expérience ou qu'ils subsistent par leur vertu propre.

§ 1423. Souvent, la personne qui suit la méthode des sciences logico-expérimentales commence par une dérivation qu'elle soumet ensuite à l'expérience. Dans ce cas, la dérivation n'est qu'un moyen de recherche, et, comme telle, peut avoir sa place dans la science logico-expérimentale, mais pas comme moyen de démonstration.

§ 1424. Quand d'un fait ou de plusieurs faits on tire l'expression d'une uniformité, le résidu que l'on y ajoute et qui sert à la dérivation exprime le sentiment que les rapports des faits naturels ont quelque chose de constant (§ 1068). C'est là un procédé scientifique, pourvu qu'on prenne garde que l'uniformité ainsi obtenue n'a rien d'absolu ; c'est une dérivation non-scientifique du genre (I-β), si l'on donne un caractère absolu au résidu de la constance des « lois » naturelles, ou si, d'une autre manière quelconque, on fait dépasser l'expérience par l'affirmation.

§ 1425. La simple affirmation a peu ou point de force démonstrative ; mais elle a parfois une grande force persuasive [FN: § 1425-1]. C'est pourquoi nous la trouvons ici, comme nous l'avons déjà trouvée là où nous recherchions de quelle manière on tâche de persuader que les actions non-logiques sont des actions logiques (chapitre III), tandis que nous ne l'avons pas trouvée là où nous avons étudié les démonstrations (chapitre IV). Cependant l'affirmation vraiment pure et simple est rare, et chez les peuples civilisés, très rare ; il y a presque toujours quelque adjonction, quelque dérivation ou quelque germe de dérivation.

§ 1426. Au contraire, l'affirmation de renfort est fréquente dans le passé et dans le présent. On l'ajoute à d'autres dérivations, sous forme d'exclamation. Dans la Bible, Dieu donne, par l'entremise de Moïse, certains ordres à son peuple, et ajoute de temps à autre, comme pour les renforcer: « Je suis l'Éternel, votre Dieu [FN: § 1426-1] ». Fréquentes sont de nos jours les affirmations qu'une certaine mesure est selon le progrès, la démocratie, qu'elle est largement humaine, qu'elle prépare une humanité meilleure. Sous cette forme, l'affirmation est à peine une dérivation ; ce n'est plutôt qu'une façon d'invoquer certains sentiments. Mais en étant souvent répétée, elle finit par acquérir une force propre, devient un motif d'agir, assume le caractère de dérivation.

§ 1427. On a aussi l'affirmation simple dans le tabou sans sanction, dont nous avons déjà parlé (§ 322). Ce genre de dérivations simples s'observe en un très grand nombre de dérivations composées ; il est même rare qu'une dérivation concrète en soit dépourvue. L'affirmation arbitraire se trouve généralement parmi des affirmations expérimentales, ou s'insinue, se dissimule au milieu d'un raisonnement, et usurpe pour elle le consentement donné à d'autres propositions parmi lesquelles elle se trouve.

§ 1428. (I-β) Sentiments. L'affirmation peut être une manière indirecte d'exprimer certains sentiments. Elle est acceptée comme « explication » par ceux qui ont ces sentiments. Elle est donc simplement la manifestation des résidus accessoires qui constituent la dérivation.

§ 1429. Quand d'un sentiment individuel on tire une uniformité ou un précepte, le résidu qui s'ajoute et qui sert à la dérivation est le sentiment qui transforme les faits subjectifs en faits objectifs (résidus II-ζ). Souvent il s'y ajoute ensuite les résidus de sociabilité (IVe classe). Un homme en voit fuir d'autres et fuit, lui aussi. C'est un mouvement instinctif, une action réflexe comme on en observe aussi chez les animaux. Il entend crier : « Fuyez ! » et s'enfuit. Nous sommes encore dans le cas précédent. On lui demande: « Pourquoi avez-vous fui ? » Il répond: « Parce qu'ayant entendu crier : Fuyez! je croyais qu'on devait fuir ». On voit ainsi poindre la dérivation, qui pourra se développer si l'on entreprend d'expliquer le pourquoi de ce devait. Voici une personne qui lit une poésie et s'écrie : « Elle est belle ! » Si elle disait : « Elle me paraît belle », ce serait la simple affirmation d'un fait subjectif ; mais en disant: « Elle est belle ! » elle transforme ce fait subjectif en un fait objectif. Eu outre, celui qui entend a l'idée que ce qu'on dit beau doit lui donner à lui-même l'impression du beau, et là intervient un résidu de sociabilité. C'est ainsi que les hommes ont généralement les goûts de la collectivité dans laquelle ils vivent.

§ 1430. Une affirmation est acceptée, obtient crédit, par les sentiments de divers genres qu'elle suscite chez qui l'écoute ; et ainsi ces sentiments acquièrent l'apparence d'une « explication ». Elle a de la valeur parce qu'elle est exprimée d'une façon doctorale, sentencieuse, avec une grande sûreté, sous une forme choisie, en vers mieux qu'en prose, imprimée mieux que manuscrite, dans un livre de préférence à un journal, dans un journal mieux qu'exprimée verbalement, et ainsi de suite (§ 1157).

§ 1431. Nous avons trois catégories de causes de la valeur de l'affirmation. l° Il y a un sentiment indistinct que celui qui s'exprime d'une de ces manières doit avoir raison. La dérivation est vraiment réduite au minimum : c'est celle qui appartient proprement au genre dont nous nous occupons. 2° Il y a l'idée que ces formes choisies font autorité. La dérivation est un peu plus développée et appartient à la IIe classe (§ 1434 et sv.). 3° Il y a l'idée plus ou moins indéterminée que cette autorité est justifiée. La dérivation appartient encore à la IIe classe (§ 1435), et peut se développer jusqu'à donner un raisonnement logique. Pour ne pas répéter deux fois les mêmes choses, nous traiterons ici des trois catégories ensemble.

On pourrait supposer, en faisant abstraction de la réalité, que les sentiments de la 3e catégorie produisent ceux de la 2e, et ceux-ci les sentiments de la 1re : on démontrerait « d’abord que certaines circonstances confèrent de l'autorité, puisqu'on accepte en général cette autorité ; enfin, même indépendamment de cette autorité, qu'on éprouve du respect pour les formes sous lesquelles elle s'exprime. Cela peut arriver parfois ; mais si l'on tient compte de la réalité, on voit que les trois catégories sont souvent indépendantes ; qu'elles ont une vie propre, et que lorsque existe un rapport entre la 2e et la 3e, il est l'inverse de celui que nous venons d'indiquer. En de nombreux cas, l'homme qui accepte l'affirmation exprimée sous les formes indiquées tout à l'heure ne fait pas tant de raisonnements. Il dit, par exemple: « J'ai lu cela dans mon journal », et pour lui cela suffit comme preuve de la réalité de la chose [FN: § 1431-1] . C'est là une dérivation du genre qui nous occupe. Elle n'existe que lorsque, explicitement ou implicitement, le sentiment de respect pour la chose imprimée ou écrite sert à expliquer, à justifier le consentement que rencontre ce qui est imprimé ou écrit. Si, au contraire, ce sentiment se manifeste simplement, sans qu'on en tire des conséquences, par exemple quand la chose imprimée ou écrite est considérée comme un fétiche, une amulette, ou même seulement considérée avec respect, on a un seul résidu, qui est celui dont nous avons déjà traité aux § 1157 et sv. Cette observation est générale : un sentiment s'exprime par un résidu; si celui-ci sert ensuite à expliquer, à justifier, à démontrer, on a une dérivation. Il convient encore d'observer que dans le fait d'un homme qui fait siennes les opinions d'un journal qu'il lit habituellement, il y a, outre la présente dérivation, un ensemble d'autres dérivations et de résidus, parmi lesquels ceux de la sociabilité, puisque le journal exprime ou est réputé exprimer l'opinion de la collectivité à laquelle appartient le lecteur. En d'autres cas, c'est l’idée d'autorité qui agit (§ 1157 et sv.), ajoutée à la précédente ou indépendante d'elle. Enfin, en un très petit nombre de cas, il s'y ajoute des sentiments de justification de l'autorité (§ 1432) ; mais habituellement les hommes ont d'abord le sentiment de l'autorité et tâchent de trouver ensuite une manière de la justifier.

§ 1432. Au point de vue logico-expérimental, le fait qu'une affirmation est énoncée avec une grande sûreté peut être un indice, fût-ce lointain, que cette affirmation n'est pas à mettre en doute. À moins qu'il ne s'agisse d'une répétition machinale, le fait qu'une affirmation est exprimée en latin prouve que l'auteur a fait certaines études, indice probable d'une autorité légitime. En général, le fait d'être exprimée sous une forme qui n'est pas accessible à tout le monde peut indiquer, souvent peut-être à tort, que cette affirmation provient de personnes mieux que d'autres à même de connaître la réalité. Dans le cas de l'imprimé, du journal, du livre, on peut remarquer qu'une affirmation exprimée sous l'une de ces formes doit par cela même presque toujours être considérée comme rendue publique ; ce qui a pour conséquence qu'elle peut être réfutée plus facilement qu'une affirmation clandestine qui passe de bouche en bouche. C'est pourquoi, si la réfutation n'a pas lieu, la première affirmation a plus de probabilités d'être vraie que la seconde. Mais il arrive bien rarement que les hommes soient mus par des considérations de cette sorte ; et ce ne sont pas des raisonnements logico-expérimentaux, mais bien des sentiments, qui les poussent à ajouter foi aux affirmations faites sous les formes indiquées.

§ 1433. (I-γ) Les genres (I-α ) et (I-β), séparés dans le domaine de l'abstraction, se trouvent presque toujours réunis dans le concret et constituent le présent genre. À la vérité, celui qui donne une explication peut, bien que cela se produise rarement, ne pas avoir le sentiment auquel on recourt pour la donner ; mais celui qui l'accepte a généralement ce sentiment, autrement il n'y donnerait pas son consentement. Il suit de là qu'en réalité, la plus grande partie des dérivations concrètes de la Ire classe appartiennent au genre (I-γ), et que les expressions des faits et des sentiments sont chez elles si intimement combinées, qu'on ne peut aisément les séparer. Souvent, il s'y ajoute aussi des sentiments d'autorité et d'autres semblables.

§ 1434. IIe CLASSE. Autorité. Ici, nous avons un mode de démonstration et un mode de persuasion. Nous avons déjà parlé du premier (§ 583 et sv.); parlons maintenant surtout du second. Dans cette classe, nous avons diverses dérivations, qui sont les plus simples après celles de la classe précédente. Comme dans beaucoup d'autres dérivations les résidus qui servent à dériver sont ceux de la persistance des agrégats. Aux résidus (II-ζ) qui transforment les sentiments en réalités objectives, s'ajoutent des résidus d'autres genres ; par exemple, ceux de l'autorité du père mort ou des ancêtres (II-β), de la tradition (II-α), de la persistance des uniformités (II-ε), etc. Comme d'habitude, les résidus de la Ire classe interviennent pour allonger et développer les dérivations.

§ 1435. (II-α) Autorité d'un homme ou de plusieurs hommes [FN: § 1435-1]. Un cas extrême est celui de dérivations exclusivement logiques. Il est évident que pour certaines matières, l'opinion d'une personne qui en a une connaissance pratique présente une plus grande probabilité d'être vérifiée par l'expérience, que l'opinion d'une personne ignorante et qui n'a pas cette connaissance. Une telle considération est purement logico-expérimentale, et nous n'avons pas à nous en occuper ici [FN: § 1435-2] . Mais il y a d'autres genres de dérivations par rapport auxquelles la compétence de l'individu n'est pas expérimentale ; elle peut être déduite d'indices trompeurs, ou même être entièrement imaginaire. Nous nous écartons le moins du cas logico-expérimental, lorsque nous présumons, avec une probabilité plus ou moins grande (§ 1432), l'autorité d'après des indices qui peuvent être véridiques ou trompeurs, et en outre lorsque, grâce à la persistance des agrégats, nous étendons la compétence au delà des limites

§ 1436. Parce que M. Roosevelt est un éminent politicien, il croit être savant en histoire, et donne à Berlin, une conférence dans laquelle il fait montre d'une certaine ignorance de l'histoire grecque et de la romaine. L'Université qui a été honorée par Mommsen lui décerne le titre de docteur honoris causa. Il fait la découverte vraiment admirable que l'adage : si vis pacem para bellum est de Washington, et il est nommé membre étranger de l'Académie des sciences morales et politiques de Paris. Certes, il connaît l'art de faire les élections politiques ; il sait aussi battre la grosse caisse, et n'ignore pas la manière de chasser le rhinocéros blanc ; mais comment tout cela lui confère-t-il la compétence de donner des conseils aux Anglais, sur la façon de gouverner l'Égypte, ou aux Français, sur le nombre d'enfants qu'ils doivent avoir ? Il y a sans doute des motifs politiques et de basse adulation, pour expliquer les honneurs qui lui furent décernés par l'Académie des sciences morales et politiques de Paris, et par les Universités de Berlin et de Cambridge, ainsi que les flatteries qu'il reçut d'hommes politiques puissants, dans son rapide voyage en Europe [FN: § 1436-1] ; mais là même où ces motifs font défaut, nous trouvons l'admiration des vains discours de M. Roosevelt. Il y a aussi le sentiment que l'homme qui réussit à se faire nommer président des États-Unis d'Amérique et à faire grand bruit dans cette fonction, doit être compétent en toute matière qui a quelque rapport avec les sciences sociales et historiques ; et aussi le sentiment que celui qui est compétent en une chose l'est en toutes ; le sentiment d'admiration générale, qui empêche de séparer les parties en lesquelles un homme est compétent, de celles où il ne l'est pas.

Autrefois, l'autorité du poète envahissait tous les domaines. En de nombreux cas, il y avait à cela un petit fondement logico-expérimental, parce que le poète était aussi, l'homme cultivé. Aujourd'hui, ce motif n'a plus de valeur pour le poète et le littérateur contemporains ; et pourtant, en de nombreux cas, ils passent pour compétents en des matières qui leur sont parfaitement étrangères. Voici M. Brieux qui, dans chacune de ses productions dramatiques, vous « résout » quelque « question sociale ». Il ne sait rien et décide de tout. Il découvre une thèse connue depuis les temps les plus anciens, et, après Plutarque et Rousseau, enseigne aux mères qu'elles doivent allaiter leurs enfants. Aussi est-il admiré par un grand nombre de bonnes gens. Anatole France est un romancier de tout premier ordre, très compétent quant au style et à la forme littéraire. En une langue merveilleuse, il a écrit des romans où l'on trouve une psychologie sagace et une fine ironie. En tout cela, son autorité est incontestable. Mais voilà qu'un beau jour il lui vient à l'idée de l'étendre à d'autres matières qu'il connaît beaucoup moins. Il veut résoudre des problèmes politiques, économiques, religieux, historiques. Il devient dreyfusard, socialiste, théologien, historien ; et il ne manque pas d'admirateurs dans toutes ses transformations. Le sentiment de l'autorité – aidé de la passion politique – est si fort en ce cas, qu'il résiste aux preuves contraires les plus évidentes. L'histoire de Jeanne d'Arc écrite par Anatole France conserve des admirateurs, après que Lang a publié les erreurs nombreuses et graves qu'elle contient. Il y en a de grossières, d'involontaires, et d'autres que l'on ne peut malheureusement tenir pour telles. Cependant, le livre jouit encore d'une grande autorité [FN: § 1436-2].

§ 1437. Le résidu de la vénération (§ 1156 et suiv.) sert souvent à donner du poids aux affirmations ; il peut avoir différents degrés et, de la simple admiration, aller jusqu'à la déification. Sous toutes ses formes, il peut être employé pour la dérivation, mais aux degrés les plus élevés, il devient souvent une forme de l'autorité ou de la tradition verbale ou écrite [FN: § 1437-1] .

§ 1438. On peut placer dans le présent genre de dérivations les nombreuses affirmations pseudo-expérimentales qu'on trouve en tout temps, et que chacun répète comme un perroquet. Parfois elles ont une apparence de preuve, dans un témoignage plus ou moins intelligent, plus ou moins véridique ; mais souvent aussi cette preuve fait défaut, et les affirmations restent en l'air, on ne sait comment, sans la moindre preuve expérimentale ou autre. Pour trouver de ces dérivations il suffit d'ouvrir plusieurs livres anciens et aussi quelques livres modernes. Nous n'ajouterons qu'un seul exemple à ceux que nous avons déjà cités. Saint Augustin veut prouver, contre les incrédules, la réalité des tourments qui attendent les damnés. Les incrédules lui objectaient qu'il n'était pas croyable que la chair brûlât sans se consumer, et que l'on souffrît sans mourir. À cela, le saint répond qu'il y a d'autres faits, également merveilleux, qui seraient incroyables s'ils n'étaient certains, et il en cite un grand nombre [FN: § 1438-1]. Sans doute, au point de vue expérimental, cette dispute est vaine, d'un côté comme de l'autre, parce que les tourments des damnés sont étrangers au monde expérimental, et que la science expérimentale ne peut en traiter d'aucune façon ; mais un fait étrange subsiste c'est que presque tous les faits cités par le saint sont imaginaires à tel point que si le livre était d'un adversaire, on aurait pu croire que celui-ci a voulu montrer la vanité des miracles dont le saint voulait donner la preuve. On aurait pu répondre au Saint : « Nous acceptons votre raisonnement ; nous vous concédons que les miracles que vous citez sont aussi vrais que les faits auxquels vous les comparez... lesquels faits sont faux ! » Pour l'un de ces faits, soit pour la chair de paon qui ne se corrompt pas, il y, a une pseudo-expérience ; pour les autres, la preuve est donnée par des dérivations fondées sur l'autorité [FN: § 1438-2] .

Saint Augustin est le précurseur de nos contemporains adorateurs de la Sainte Science : il dit croire uniquement à ce qui est prouvé par les faits, refusant d'ajouter foi aux fables des païens [FN: § 1438-3] ; et les fidèles de l'humanitarisme positiviste répètent qu'ils veulent croire uniquement ce qui est prouvé par les faits, refusant d'ajouter foi aux « fables » des chrétiens. Mais, par malheur, autant les faits du premier que les faits des derniers sont uniquement pseudo-expérimentaux.

Il convient de remarquer qu'à la fin pourtant un certain doute sur les faits s'insinue dans l'esprit de Saint Augustin [FN: § 1438-4] ce qui ne semble pas être le cas de nos admirateurs de la démocratie et de l'humanitarisme. L'omnipotence de Dieu est, en somme, pour Saint Augustin, la meilleure preuve des miracles. En cela, il a raison ; car, sortant ainsi du domaine expérimental, il échappe aux objections de la science logico-expérimentale, lesquelles conservent, au contraire, toute leur efficacité contre ceux qui s'obstinent à demeurer dans ce domaine.

§ 1439. Dans les dérivations, le résidu de l'autorité traverse les siècles sans perdre de sa force. De nos jours, après avoir parlé par la bouche des admirateurs de Eusapia Paladino, de Lombroso, de William James, il nous apparaît tel qu'il était quand Lucien écrivait son Menteur. Les fables dont se moque Lucien s'écartent très peu de celles qui ont cours aujourd'hui, et se justifiaient, de son temps, comme elles se justifient du nôtre, par l'autorité d'hommes réputés savants, graves. Bien longtemps avant que Lombroso et William James eussent promis de revenir, après leur mort, pour s'entretenir avec leurs amis, la femme d'Eucratès était venue, après sa mort, s'entretenir avec son mari. Le philosophe Arignôtos raconte d'autres histoires encore plus merveilleuses, et l'incrédule Tykhiadès, laissant voir qu'il n'y ajoutait guère foi, est considéré comme privé de bon sens, parce qu'il ne cède pas à de semblables autorités [FN: § 1439-1]. Il suffit d'ouvrir au hasard l'un des nombreux livres qui racontent des faits merveilleux, pour y trouver des observations semblables [FN: § 1439-2].

§ 1440. De nos jours, ces croyances existent aussi. Un grand nombre de gens croient à la guérison par la prière (§ 1695-2). Un très grand nombre vivent dans la crainte sacrée des médecins hygiénistes, qui sont les saints défendant les malheureux mortels des maléfices des démons devenus microbes. Un manuel de morale [FN: § 1440-1] (!) en usage dans les écoles françaises nous apprend que « (p. 33) pour être bien portant, il faut ne jamais boire d'alcool, ni de boissons alcooliques. Il ne faut jamais avaler une seule goutte d'eau-de-vie, de liqueur, d'absinthe ou d'apéritif ». Rien ne nous permet de croire que l'auteur ne pensait pas ce qu'il affirme ; et, dans le cas contraire, il aurait vraiment donné un déplorable exemple, dans un traité de morale. Il croyait donc – et les lecteurs doivent croire, en vertu de son autorité – qu'il suffit «d'avaler une seule goutte d'eau-de-vie ou de liqueur » pour n'être pas bien portant. Il est très facile de faire un essai, et de vérifier s'il est vrai qu'après avoir bu une seule goutte de liqueur on n'est pas bien portant. Dans ce cas, comme en beaucoup d'autres, on verra que l'expérience dément l'autorité. Mais il y a mieux. Un auteur affirme, comme résultat de l'expérience, que si un homme est buveur, sa fille ne peut plus allaiter, et que cette faculté est perdue à jamais pour les générations suivantes [FN: § 1440-2]. Ici la substitution de l'autorité à l'expérience est éclatante et se dément d'elle-même. Pour démontrer expérimentalement que la faculté d'allaiter est perdue à jamais pour « les générations suivantes », il est évidemment nécessaire d'avoir examiné ces générations, au moins pendant quelques siècles. Comment cela est-il possible ? Où sont les statistiques de quelques siècles en arrière, qui indiquent qu'un homme était buveur, puis indiquent que les femmes qui descendaient de lui ont pu ou non allaiter ? Passons sur le fait que si ce que dit cet auteur était vrai, on ne verrait plus, dans les pays de vignobles, de femmes allaitant leurs enfants ; il suffit de se promener dans une de ces contrées et de n'être pas aveugle pour s'assurer du contraire.

§ 1441. Voici un autre personnage, qui dit [FN: § 1441-1] – et il trouve des gens pour y croire – qu'il suffit d'un demi-litre de vin ou de deux litres de bière pour diminuer du 25 au 40 % la capacité de travail cérébral. Ainsi, dans les universités allemandes, où professeurs et étudiants boivent encore plus que les quantités qui viennent d'être indiquées, de bière ou de vin, on devrait avoir bien peu de capacité de travail cérébral. Le grand mathématicien Abel, qui abusait des boissons alcooliques, devait être un idiot ; mais nous ne nous en apercevons pas. Bismarck aussi devait avoir bien peu de capacité de travail cérébral [FN: § 1441-2] !

§ 1442. Il est remarquable que beaucoup, parmi les croyants de cette religion anti-alcooliste soient des adversaires acharnés de la religion catholique, et qu'ils se moquent de ses miracles, sans s'apercevoir que leurs miracles sont aussi étonnants que ceux des catholiques, et que s'il est vrai que la croyance en les uns et les autres est dictée par le sentiment, elle trouve ensuite sa justification dans l'autorité, avec cette différence en défaveur des croyants de la religion anti-alcooliste, qu'aujourd'hui il n'y a pas moyen de faire des expériences pour prouver qu'un miracle fait au temps passé était faux, tandis que chacun peut faire des expériences ou des observations qui démontrent la fausseté des affirmations miraculeuses rapportées tout à l'heure [FN: § 1442-1].

§ 1443. Le résidu de l'autorité apparaît aussi dans les artifices qu'on met en œuvre pour la détruire. On peut le voir dans une infinité de polémiques théologiques, morales, politiques.

§ 1444. Au point de vue logico-expérimental, la vérité de la proposition : A est B, est indépendante des qualités morales de l'homme qui l'énonce. Supposons que demain on découvre qu'Euclide fut un assassin, un voleur, en somme le pire homme qui ait jamais existé ; cela porterait-il le moindre préjudice à la valeur des démonstrations de sa géométrie ?

§ 1445. Il n'en est pas ainsi au point de vue de l'autorité. Si la proposition : A est B, est acceptée seulement grâce à l'autorité de celui qui l'énonce, tout ce qui peut affaiblir cette autorité nuit à la démonstration que A est B. L'artifice des polémistes consiste à placer dans le domaine de l'autorité une proposition qui a sa place dans le domaine logico-expérimental.

§ 1446. Il faut remarquer que ces moyens, justement parce qu'ils n'ont aucune force logico-expérimentale, perdent toute efficacité, quand on en fait un usage trop étendu. Désormais, on sait que lorsqu'un théologien dit d'un autre qu'il est un pervers, cela signifie seulement qu'ils sont d'avis différent ; et quand un journaliste dit d'un homme d'État qu'il est un malfaiteur, cela indique simplement qu'il a, pour le combattre, des motifs d'intérêt personnel, de parti ou d'opinion. En politique, ces moyens de détruire l'autorité peuvent n'avoir plus le moindre effet.

§ 1447. (II-β) Autorité de la tradition, des usages ou des coutumes. Cette autorité peut être verbale, écrite, anonyme, celle d’une personne réelle ou d'une personne légendaire. Dans ces dérivations, une grande part revient aux résidus de la persistance des agrégats, grâce auxquels, autrefois la « sagesse des ancêtres », aujourd'hui les « traditions du parti », acquièrent une existence propre et indépendante. Les dérivations qui emploient l'autorité de la tradition sont très nombreuses. Non seulement il n'y a pas de pays ou de nation qui n'ait ses traditions, mais encore les sociétés particulières n'en manquent pas. Ces traditions sont une partie importante de toute vie sociale. Expliquer un fait par la tradition est très facile, car, parmi les innombrables légendes qui existent, et qu'au besoin on peut même créer, on n'éprouve pas la moindre difficulté à en trouver une qui, grâce à quelque ressemblance plus ou moins lointaine, à un accord plus ou moins indéterminé de sentiments, s'adapte au fait que l'on veut « expliquer » [FN: § 1447-1].

§ 1448. Parfois, l'usage ne se distingue pas de la tradition, et souvent celui qui suit un certain usage ne sait donner d'autre motif de ses actions que : « On fait ainsi ».

§ 1449. Les traditions peuvent constituer des résidus indépendants, et là où ils sont assez puissants, la société devient comme rigide, et repousse presque toute nouveauté. Mais souvent les traditions ne sont que des dérivations et, en ce cas, la société peut innover peu ou beaucoup, même en contradiction avec le fond de la tradition, l'accord persistant seulement dans la forme. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de sectes chrétiennes.

§ 1450. Comme nous l'avons vu souvent, les dérivations sont en général d'une nature élastique. Celles de la tradition possèdent ce caractère à un degré éminent. On peut tirer tout ce qu'on veut, par exemple, d'un livre qui enseigne la tradition. Les Grecs trouvaient tout dans Homère, les Latins dans Virgile, et les Italiens trouvent beaucoup de choses dans Dante. Le cas de la Bible et de l'Évangile est très remarquable. Il serait difficile de dire ce qu'on n'y a pas trouvé. On en a tiré des doctrines en très grand nombre, différentes, contradictoires même, et l'on a démontré avec une égale facilité le pour et le contre.

§ 1451. Naturellement, chaque secte est persuadée de posséder la « vraie » interprétation, et repousse dédaigneusement celles d'autrui; mais cette « vérité » n'a rien de commun avec la vérité expérimentale, et tout critère fait défaut pour savoir qui a raison. Dans ce procès, il y a bien des avocats, mais pas de juges (§ 9).

§ 1452. On peut observer expérimentalement que certaines interprétations s'écartent du sens littéral ; mais celui qui possède une foi vive ne s'en soucie guère, et c'est de propos délibéré qu'il abandonne ce sens littéral. Par exemple, si le Cantique des Cantiques se trouvait dans un autre livre que la Bible, chacun y verrait immédiatement un chant d'amour (§ 1627). La foi y voit autre chose, et comme elle se place en dehors de l'expérience, celui qui veut rester dans le domaine de cette expérience ne peut rien objecter.

§ 1453. Tant que la tradition ne sert qu'à dériver, la critiquer a peu d'effet sur l'équilibre social. On ne peut dire que cet effet soit nul, mais, sauf les cas exceptionnels, il n'est pas grand.

§ 1454. À partir du XVIIIe siècle, on a combattu la Bible avec une formidable artillerie de science, d'érudition, de critique historique. On a démontré, d'une manière tout à fait évidente, qu'un grand nombre de passages de ce livre ne peuvent être pris dans leur sens littéral. L'unité du livre a été détruite, et au lieu du magnifique édifice que l'on a tant admiré, il ne reste que des matériaux informes. Eh bien, on ne voit diminuer ni l'admiration, ni le nombre des croyants [FN: § 1454-1] ; ceux-ci se comptent encore par millions, et il y a des gens qui, tout en critiquant la partie historique de la Bible, tombent à genoux devant le livre et l'adorent. Les dérivations changent, les résidus subsistent.

§ 1455. De nos jours, de braves gens se sont imaginé pouvoir détruire le christianisme, en tâchant de démontrer que le Christ n'a pas de réalité historique : ils ont donné un beau coup d'épée dans l'eau. Ils ne s'aperçoivent pas que leurs élucubrations ne sortent pas d'un cercle très étroit d'intellectuels, et qu'elles ne parviennent pas jusqu'au peuple, jusqu'au plus grand nombre des croyants. En général, ils ne persuadent que ceux qui sont déjà persuadés.

§ 1456. De même, des gens se sont imaginé qu'ils auraient détruit, en France, le patriotisme catholique, et qu'ils auraient ainsi contribué à assurer la suprématie du « bloc » radical-socialiste, s'ils avaient pu démontrer que Jeanne d'Arc était hystérique ou aliénée [FN: § 1456-1] . Ils n'ont été écoutés que par ceux qui étaient déjà de leur avis ; et loin de diminuer l'admiration de leurs adversaires pour Jeanne d'Arc, ils ont contribué à l'augmenter.

§ 1457. Les livres vénérés finissent souvent par acquérir un pouvoir mystérieux, et peuvent servir à la divination. C'est ce qui est arrivé par exemple à la Bible, à Virgile et à d'autres.

§ 1458. (II-γ) Autorité d'un être divin ou d'une personnification. Si l'on s'en tenait uniquement au fond, les dérivations de ce genre devraient être rangées parmi les précédentes, puisqu'à vrai dire nous ne pouvons connaître la volonté d'un être divin ou d'une personnification que par l'intermédiaire d'hommes et de traditions ; mais au point de vue de la forme, l'intervention surnaturelle est assez importante pour donner lien à un genre séparé. L'intervention d'une divinité engendre trois genres différents de dérivations. 1er La volonté de cette divinité étant supposée connue l'homme peut y obéir par simple respect, sans subtiliser trop sur les motifs de cette obéissance, en donnant simplement pour motif de ses actions la volonté divine, ou en y ajoutant un petit nombre de considérations sur le devoir qu'on a de la respecter. C'est ainsi qu'on a le présent genre. 2e L'homme peut obéir à cette volonté par crainte du châtiment qui menace le transgresseur des commandements divins. Ici, c'est l'intérêt individuel qui agit ; on a des actions qui sont la conséquence logique des prémisses. Ces dérivations appartiennent au genre (III-β) ou bien au genre (III-γ) si à l'intérêt individuel se substitue ou s'ajoute celui de la collectivité. 3e L'homme peut encore tâcher de mettre ses actions en accord avec la volonté divine, par amour pour la divinité, pour agir suivant les sentiments qu'on suppose à cette divinité, parce qu'en soi cela est bon, louable, de son devoir, indépendamment des conséquences. De cette façon naissent les dérivations du genre (III-ζ).

§ 1459. Comme nous l'avons dit souvent, nous séparons par l'analyse, dans le problème abstrait, ce qui est uni dans la synthèse du fait concret. Dans la pratique, les dérivations où figure une entité surnaturelle réunissent très souvent les deux premiers genres mentionnés tout à l'heure, et même de telle façon qu'il est difficile de les séparer. Elles ajoutent aussi souvent le troisième genre ; mais c'est là un passage à la métaphysique, on l'observe spécialement chez les gens qui se livrent à de longs raisonnements. Beaucoup d'individus éprouvent pour l'être surnaturel un sentiment complexe de vénération, de crainte, d'amour, qu'ils ne sauraient eux-mêmes pas diviser en éléments plus simples. Les controverses de l'Église catholique sur la contrition et l'attrition sont en rapport avec la distinction que nous venons de faire entre les genres de dérivations [FN: § 1459-1].

§ 1460. Dans les trois genres de dérivations, il faut faire attention aux manières dont on croit reconnaître la volonté de l'être divin ou l'accord avec les sentiments de cet être. Ces sentiments sont généralement simples, dans les deux premiers genres, bien qu'il y ait plusieurs exceptions, et beaucoup plus complexes dans le troisième. La divination antique comprenait une branche spéciale pour connaître la volonté des dieux.

§ 1461. Une entité abstraite peut parfois donner lieu aux dérivations qui sont propres à la divinité, quand cette entité abstraite se rapproche de la divinité, grâce aux résidus de la persistance des agrégats : c'est, pour ainsi dire, une divinité en voie de formation.